摘要:征兆叙事广泛存在于世界各民族史诗传统中,反映了先民关于超自然力量、宇宙秩序和人类关系的共性认知,是史诗文类共有的普遍性叙事特点。江格尔史诗口头流传至今,较好地保留了早期叙事结构和演述习俗,对其征兆叙事的分析可以揭示史诗征兆叙事的形式、结构和功能特点。江格尔史诗的征兆叙事具体表现为自然现象和角色预言两种形式,前者为框架,后者为具体信息,两者共同构成了以自然演变规律为核心、以二元对立和闭环结构为特点的征兆叙事体系。在史诗内部的叙事结构层面,该体系预设史诗的环形、二元对立叙事结构,奠定了史诗集群的生成基础;在现实语境层面,征兆叙事体现了对自然神灵运行规律的想象,由此催生特定演述习俗与禁忌,塑造了征兆性演述空间,使史诗的文化背景、演述空间与现实语境相融合,从而构成了史诗的大传统。

关键词:江格尔;征兆叙事;自然生态;二元对立;闭环结构

征兆叙事是史诗中普遍存在的一种叙事手法,即通过某种迹象、神谕或预言,暗示或明示未来事件,从高于英雄世界的视角预言和引导史诗英雄叙事的情节发展,并从宏观上调控史诗叙事。征兆叙事与史诗中的超自然力量有关。有的史诗有明确的征兆叙事主体,即神灵和神界叙事,如格萨(斯)尔、荷马史诗等,其神界叙事一般基于相关神话或信仰体系,史诗情节的起因、过程和结局都与该神界叙事密切相关。有的史诗中征兆叙事没有明确的主体或主体较模糊,主要通过某种现象或他人的话语来间接体现,典型例子有江格尔、玛纳斯以及中国南方的许多史诗。无论具体表现为哪种形式,史诗征兆叙事都有鲜明的规律和结构,在史诗的文本层面和语境层面发挥重要功能。

江格尔史诗口头流传至今,较好地保留了早期的叙事结构和演述习俗,且其征兆叙事相对独立自足,不依托其他神话体系,为活态史诗征兆叙事的考察提供了典型案例。本文将以江格尔为中心,结合其他史诗,系统讨论史诗征兆叙事的具体表现形式及其结构和功能。

一、江格尔史诗征兆叙事的表现形式

江格尔史诗的征兆叙事主要有两种表现形式:自然现象的框架性征兆叙事和角色预言的具体性征兆叙事,两者共同决定了史诗情节的走向。假如将史诗演述视作一列行驶的列车,前者(框架性征兆叙事)是事先制定的轨道线路,后者(具体性征兆叙事)是保证其沿轨道行进的枕木。两种形式见于江格尔的几乎所有诗部,是存在于江格尔史诗内部的一种叙事机制。

(一)基于自然现象的框架性征兆叙事

江格尔史诗的框架性征兆叙事是通过自然现象及其变化来实现的。自然现象的描述是江格尔的重要内容,但描述的不是客观自然现象,而是有丰富象征意义的自然意象,巴·布林贝赫称之为“第二自然”。

1. 自然的常态及其征兆

序诗是江格尔每次演述的开场,在江格尔演述中有不可替代的地位和功能,而序诗的开头总有如下一段:“这里没有冬天,阳春常驻,/这里没有酷暑,金秋绵延,/这里没有袭人的严寒,/这里没有炙人的烈炎,/微风习习,/细雨绵绵,/蚌巴国赛如天堂一般!”这一描述与江格尔流传地区的自然环境实况不符,甚至相反。草原的气候往往十分恶劣:冬天严寒,白灾频繁;夏天酷暑干旱。江格尔史诗描述的自然环境是一种独特的自然意象,包含着特定的征兆意义———它是江格尔故事发生的前提。在这一前提下,史诗中的勇士们才能保持年轻力壮,在战争中总能获胜,并一贯地举行70天的庆贺、80天的欢宴,让庶民安居乐业,幸福生活。正如已故的江格尔歌手冉皮勒曾表示,宝木巴(即前文中“蚌巴”的不同译法)之地的人们永葆25岁、永远富裕,“用一句话来说,就是因为土地之精髓滋养了他们”;正因为有了“土地之精髓”的滋养,宝木巴之地的八百万人口总是“没有你我之争/不分你我之别/人们和谐友好/性格温婉平和/自由舒适地生活”。冉皮勒的解释也说明了史诗中的自然与秩序及人物命运之间的对应关系。

敌方的家乡则与宝木巴之地相反,阴森诡异、充满险恶,它是敌方危机四伏的征兆。比如江格尔史诗中三个魔王居住的地方“像嘶啸的暴风,/——响起令人毛发悚然的声音”,“出山的山口,/火雾弥漫黑风阵阵;/进山的山口,/烟雾缭绕风暴逞凶”,呈现的是关于魔王未来结局的不祥之兆。

除了自然环境,江格尔史诗还有很多自然因素象征着人物的命运。比如,英雄的家乡总在太阳升起的方向,预兆英雄业绩的蒸蒸日上;敌人的家乡总在太阳下山的方向,预兆敌方必将没落。

2. 自然恶化及其征兆

和谐美好的自然环境预示英雄及其属国的兴旺发达,而自然的恶化预示主人公即将遭遇灾难和厄运。正如巴·布林贝赫指出:“如果和谐的自然遭到破坏或者失去原来形态,那么作为自然的主人的人类将会遭遇不幸和灾难。”江格尔的大多数诗部均有一模式化开头:正当英雄与美丽的夫人和勇士们尽情享用盛宴时,突然刮起漫天黑风,或海水变得浑浊、树木枯萎。这是江格尔史诗典型的转折点,是敌人来侵的前兆。

如“江格尔镇压哈日·特布格图汗”之部,正当江格尔沉溺酒宴时,四周出现异常现象,天空突然变得昏黄、海水变得浑浊,原来是哈日·特布格图汗正试图入侵宝木巴之地。

再如“铁骨铮铮的哈日·苍萨尔”之部,当敌人来袭时,江格尔美丽的家乡骤然失去了生机:

那金黄的四大海洋啊,

已濒临枯干;

那美丽如画的故乡啊,

将要被敌人攻占!……

那仙水般的清泉啊!

已临近枯干;

那繁茂的檀树林啊,

将要枝枯叶卷。

自然的恶化预示英雄家园的危机,这点也适用于敌方。例如,在江格尔史诗中,杜农哈日蟒古思临死前哀叹道:

我那青青的草甸,

将要变成枯黄一片;

我那清泉的秀水,

将要源竭水干;

我那茂盛的紫檀,

将要枝干叶卷;

我那北方的辽阔疆土,

将要注定沦陷!

无论是英雄还是敌方,其胜败兴衰都在自然的变化中得到预示。因此,当江格尔之子出发征讨敌人时,江格尔年迈的牧马人祝福他:“让他们冰冷清泉/枯竭了再回来!/让他们青草甸子/发黄了再回来!”

在这段祝福语中,敌方河水的干涸和植被的枯萎显然指的是敌方的灭亡。

此外,自然的恶化常通过梦境来表达。例如,在“洪古尔镇压魔王布尔古德”之部中,魔王布尔古德从梦境里的自然异象中预感到属国的灭亡:

我连续三夜,

尽作不祥的恶梦。

梦见———

我那崩巴勒山,

———石碎岩崩;

我的小小国土,

———四分五裂;

我那四大海洋,

———水源枯竭;

我那白色海螺

———竟自碎裂。

在“勇士哈日·吉里干与沙日·格尔勒可汗交战”中,沙日·格尔勒可汗亦梦见自己家乡水草干枯:

他的檀树

枝叶凋零;

他的大海

露出海底;

他的清泉

源断水穷;

他的草场

满目枯黄。

梦境征兆母题普遍存在于世界各民族史诗中,包括格萨尔、玛纳斯、布洛陀等中国南北方各民族史诗以及古希腊荷马史诗,而江格尔史诗的独特之处在于这些征兆均与自然的异象有关,表现形式较简单、单一。

在有清晰的神界叙事的史诗中,梦境征兆有时会有些复杂的变化,比如神界通过操控梦境,向英雄传递假征兆。例如,在《伊利亚特》中,宙斯为惩罚阿伽门农,托假梦送去胜利的征兆,致使其贸然出征而遭受重大损失。

3. 自然的复原及其征兆

在江格尔史诗的几乎所有诗部中,英雄总会历经艰辛击败敌人,凯旋而归;同时,英雄家乡恢复常态,自然复归和煦宜人,秩序得以重建。例如,在“西拉·胡鲁库败北记”中,当宝木巴之地被敌人入侵时,自然恶化,反映秩序的崩塌:

巍峨的白头山被夷为平地,

浩瀚的宝木巴海被黄沙填满。

在勇士们打败敌人后,英雄的家乡重新焕发生机,秩序得以重建:

巍峨的白头山,

彩云呈祥,紫雾缭绕。

欢笑的宝木巴海,

翻滚着碧蓝的波涛。

内蒙古自治区的乌力格尔代表性传承人敖特根巴雅尔在江格尔史诗的结尾唱道:

海水恢复了正常流动

草原上有了鸟语花香

宇宙恢复了正常运转

人民过上幸福安康的生活。

这段结尾体现了自然的复原与英雄获胜和宇宙秩序重建之间的紧密联系。陈岗龙指出镇压蟒古思故事象征的是“抵御外来的不净和污秽以及威胁,重新建构社会秩序的过程”。关于秩序的丧失和重建的框架性征兆叙事在史诗中普遍存在,比如在《伊利亚特》中,“诸神纷争引起的灾难是万物失序的表现,诸神纷争的平息则指向了稳固、协调的宇宙秩序”。

综上,自然现象及其变化是江格尔史诗框架性征兆叙事的核心。江格尔史诗开头必唱的完美自然是英雄家乡及其美好未来的征兆,自然的恶化和复原是英雄遭遇危机并解除危机的预兆。征兆叙事体现了自然、秩序与人类的统一性,自然的“完美—恶化—复原”过程预设了英雄“常态—危机—胜利”的命运转折。该征兆结构的形成与江格尔史诗的社区生活环境有关。在卫拉特蒙古族居住的中国北方草原,人们的生产和生活高度依赖自然环境,自然灾害是对人们生命和财产最大、最频繁的威胁,正如一句蒙古谚语所言:“家财万贯难抵一夜天灾,英雄勇猛难抵一颗子弹。”对自然灾害的畏惧、对和谐自然和宜人气候的向往,以及对其背后的自然主人或自然“神灵”(nabdag-sabdag)的敬畏,烙印在人们的礼仪习俗与口头文学中,成为其底层逻辑。

(二)基于角色预言的具体性征兆叙事

江格尔史诗的具体性征兆叙事主要通过人物角色的预言来实现,即英雄的家属或亲信在关键时刻预言未来,告知关键信息和对策。预言者主要有英雄的妻子、骏马、智者、占卜师四种。预言内容涵盖从英雄的诞生到敌人灭亡的各种重要情节。和江格尔家乡及其自然环境一样,他的妻子、骏马以及智者都是歌手在进入主体内容之前,在序诗中需要预先交代的。英雄的妻子和骏马因与自然神灵的亲密联系,能感知自然的异常并预言吉凶,带有一定的神秘色彩,而智者与占卜师的预言则体现了职业性。

1. 英雄妻子的预言

在早期蒙古史诗里,对英雄妻子样貌的描述极为抽象,主要通过太阳、月亮、河海、花草等自然事物来表达,体现她们与自然环境之间的和谐统一关系。例如,江格尔夫人阿盖的形象被描述为:

像太阳那样光辉灿烂,

像太阳那样热情温暖。

在她的光辉照耀下,

黑夜不要灯盏。

姑娘可以裁衣绣花,

牧人可以牧马河滩。

阿盖向左看,左颊辉映,

照得左边的海水波光粼粼,

海里的小鱼欢乐地跳跃。

阿盖向右看,右颊辉映,

照得右边的海水浪花争艳,

海里的小鱼欢乐地跳跃。

阿盖夫人的美貌体现在她与自然、日月、海水、鱼群的亲密关系中。因为这种与自然的深刻联系,英雄的妻子能感知自然变化及其背后的神谕,能预言英雄将面临的厄运和灾难。例如,阿盖(此译本译为阿拜·格日乐)曾感知到不祥之兆并告知江格尔:

我的江格尔可汗啊!/战马的鞍镫已经生锈,/你大摆的这筵席何时方休?……

现在将要发生非常的事情,/我已预感到不祥的兆头!

江格尔并未理会警告,继续沉溺于酒宴中。八十日后,阿盖再次警告江格尔说:“圣主江格尔啊!/战马的铁镫已经生锈,/您举办的宴会何时方休?”

关于女性可以通过自然预知未来的思想在古代并不罕见,比如古代日耳曼人认为,妇女观察河水涨落,聆听流水汩汩或咆哮,就能预言未来发生的事。在江格尔史诗中,当英雄的妻子感知异常并警告英雄时,英雄往往无视其劝阻,这是很多史诗共有的典型征兆母题。比如在玛纳斯史诗中,英雄玛纳斯在远征前,妻子卡尼凯曾多次劝阻,但玛纳斯执意出征,最终受重伤并死亡。英雄妻子的预言通常不能起到预防和规避风险的功能,但该叙事凸显了英雄狂妄自傲、不计后果的性格特点。

此外,在一些史诗如格萨(斯)尔中,英雄的妻子还能通过样貌来干预相关人物的命运。例如,在木刻版《格斯尔》第四章中,格斯尔的夫人图门-吉日嘎朗被蟒古思抢去做妻子,她在格斯尔与蟒古思搏斗之时,“我在右边的脸上涂脂抹粉,右半身穿戴美丽的饰品,是要预祝我的格斯尔可汗早日到来,杀死可恶的蟒古思并砍下他的十二颗头颅;我在左边的脸上涂抹锅灰,左半身穿戴得褴褛不堪,是在诅咒十二头蟒古思衰败潦倒,早日被你打败”。再如,在木刻版《格斯尔》第一章中,格斯尔夫人阿珠-莫日根解开右边的发辫,说:“不要祸及我的父亲和哥哥”;解开左边的发辫,说:“不要祸及我的母亲和弟弟”。这些例子中,英雄的妻子通过改变其样貌、头发、妆容干预了相关人物的命运。

2. 英雄的骏马的预言

在江格尔史诗中,英雄的马扮演了英雄的坐骑、伙伴和先知等多重角色。马“喝过许多河流的清水,/它啃过许多地方的绿草”,吸收了自然之精华,与自然界有密切的联系。同时,马是英雄年幼时特地挑选的命中伙伴,与英雄有与生俱来的关联,是英雄的专属守护者。马兼具兽性、人性和神性,能沟通自然与人间,为英雄预测未来、指明道路,也能预知危险和应对措施,及时警醒主人。

在“美男子明彦偷袭托尔浒国阿拉坦可汗的马群”之部中,明彦的金银马卜知即将到来的灾难,悲痛地向主人诉说道:“我的四蹄受了箭伤,/明天中午,敌人会把你追上,/那时,如你所说的那样,/你真要成为孤独的人,/你的朋友也将你遗忘。”

这一预言很快就应验了:明彦被敌人俘虏,反剪双手倒骑在马上。

更重要的是,英雄的马可以助其主人破解困境。“雄狮洪古尔镇压弟兄三魔王”之部,在勇士洪古尔的征程中,宝驹菊花青探知路途和敌方情况并告知英雄道:“现在,就要跨入魔鬼的边境,/两只名叫哈日钦、巴日钦的大鹏,/将从两边向我们俯冲;……如果不把它消灭,/他终归要拿咱们的脑袋开心。”

在江格尔史诗中,骏马是英雄最忠实的伙伴和最得力的助手,它们为主人指明未来的道路,守护他们在征程和战场上的安全。这是史诗共有的一种征兆形式。如在玛纳斯史诗中,英雄的坐骑阿克库拉常在关键时刻向英雄传递预言;在《伊利亚特》中,当阿喀琉斯对战赫克托尔时,他的神马克珊托斯预言:“你命定的期限已经临近,/那不是因为我们,是大神和强大的摩伊拉。”

3. 智者的预言

除了英雄的妻子和骏马,江格尔史诗里还有能预言未来的智者———江格尔最重要的两位勇士之一、右翼勇士之首阿拉坦策吉老人。他专门负责预言未来,为江格尔建言献策:“洞悉未来九十九年的吉凶,牢记过去九十九年的祸福”,“洞微烛幽,未卜先知,/宇宙万象的变幻,/人间的阴谋诡计,/他都能洞察不误”。

他不仅能预言灾难的到来,而且能预言对策。在“美男子明彦偷袭托尔浒国阿拉坦可汗的马群”之部中,当江格尔在宫殿中举行盛大的酒宴时,阿拉坦策吉告知大家明彦所遭遇的困境:“美男子明彦已来到国境,/他单身匹马,/寡不敌众,请你们迅速行动。”

随后,阿拉坦策吉赶去支援,并为明彦出谋划策:“明彦啊,好兄弟,/我来给你指点路途。/从这儿往西奔跑三个月,你会遇到一峰白骆驼。”

阿拉坦策吉还能卜算风水。在江格尔史诗的开头,勇士们合力建造江格尔的宫殿之时,他卜算吉凶,告知大家:“这宫殿要庄严雄伟,比青天低三指;/要是筑到九重天上,对江格尔并不吉利。”

在敌方阵营中也有类似的智者。例如,江格尔的劲敌黑那斯可汗有一位左席勇士名叫那仁胡恩胡,同样记得过去四十九年的祸福,能够预知未来四十九年的吉凶,可以为黑那斯可汗预言吉凶。不同的是,他的能力仅限于预言,但不能提供对策,无法助其主人规避或解除风险。

4. 占卜师的预言

在江格尔的部分诗部中,有一些专职负责占卜、算卦的占卜师不仅能卜算灾难,还能预知英雄的诞生等其他事宜。例如,在“勇士哈日·吉里干与沙日·格尔勒可汗交战”之部中,占卜师用黄绸包裹的卦盘为江格尔卜算未来。他将骰子掷了三遍,随后宣布江格尔妻子怀孕的消息,说:“尊贵的圣主江格尔啊!/您可曾发现,您的阿白·葛日洛哈腾,/已经身怀有喜九个月时间!”

占卜师的预言也是世界各民族史诗所共有的母题。在中国壮族史诗布洛陀中,在王外出征战、打猎、经商之前,布麽能算卦并预测不祥之兆。

综上,英雄的妻子、骏马、智者和占卜师是江格尔史诗中的主要预言者。英雄妻子预言的往往是关乎英雄生死的重大灾难,骏马预言的是英雄征途的情况和困境,智者能卜算汗王和勇士的征战过程并建言献策,而占卜师几乎能卜算所有重要情节。四类预言者的预言范围有一定规律性:预言事项的重要性逐渐降低,但预言范围逐渐扩大。预言者的预言对象如表一所示。

他们不仅是预言者,也是守护者;不仅预言吉凶,还献出对策,确保英雄最终获得胜利。尤其在英雄对战恶魔蟒古思时,英雄仅凭武力难以战胜蟒古思,这时预言便能发挥重要作用。例如,当勇士洪古尔遇到曼·阿巴章舒尔玛妖魔时,阿拉坦策吉告诉他,须念“朱日很·查干塔尔尼”的咒语,并从马镫下抓一把沙子撒向妖魔,使其变成缺胳膊断腿的黄色山羊精,洪古尔用该方法打败了妖魔。这其实是与萨满驱魔仪式相关的巫术母题。因此,征兆叙事对于英雄的胜利而言,具有预言和提供对策的双重意义。

框架性征兆叙事和具体性征兆叙事是江格尔史诗征兆叙事的两种体现形式,两者分别提供框架和具体信息,相辅相成,共同构成了江格尔史诗征兆体系,以全知视角指引史诗情节推进,保证史诗情节按预期发展。

二、史诗征兆叙事的结构与功能

江格尔史诗征兆叙事没有明确的主体,但其框架性和具体性两种形式均呈现出明确的规律性和结构性,体现为人物的二元对立结构与情节的闭环结构。同时,征兆叙事在史诗内部的叙事层面和在史诗外部的现实语境层面都发挥了重要作用。口头演述的史诗对于社区而言,不仅是消遣娱乐的故事,更是一种作用于现实的实践过程。弗雷泽指出,古代先民依赖的是以“相似的东西产生相似的东西”为原则的交感巫术,“整个体系的基础是一种隐含的、但却真实而坚定的信仰,它确信自然现象严整有序和前后一致”。在史诗演述过程中,史诗与现实语境之间形成了顺势或同构关系,史诗的叙事结构被视作当下现实语境的一种投射,这是史诗演述被视作能够影响现实语境的仪式行为的核心心理基础。

(一)征兆叙事的二元对立结构及其功能

江格尔征兆叙事对史诗中的正反双方都适用,但其作用是相反的,使正反方走向相反的结局,即英雄的兴盛和敌方的没落。英雄的家乡自然环境优美,英雄总在太阳升起的方向,这些预示着英雄及其属国的欣欣向荣;敌方的家乡自然环境恶劣,敌方总在太阳降落的方向,预示着敌方必将没落。英雄身边的预言者能引导和协助英雄走向胜利;敌方预言者只能预言灾难,但不能解除灾难,因此敌方必然走向灭亡。如表二所示。

征兆叙事二元对立结构在江格尔史诗内部的叙事层面和外部语境层面都有重要意义。在叙事层面,征兆叙事结构确定了江格尔英雄叙事的二元对立结构,确定了史诗正反双方的结局。因此,英雄虽遭遇各种各样的困难,征程充满艰辛与挑战,但总能克服困难,取得胜利。无论故事在细节方面发生多大的变异,其结尾都会以英雄的胜利告终。比如“江格尔镇压哈日黑纳斯之部”因受《伊利亚特》史诗情节的影响,勇士洪古尔如赫克托尔一样被敌人拴在马尾,受尽屈辱而死,但他最后的结局与赫克托尔截然不同:死去的洪古尔毫无悬念地被江格尔复活,洪古尔杀死敌人,报仇雪恨。正因如此,尽管已被记录的蒙古史诗超过550部,但这些史诗都没有悲剧结局,“总是以勇士的胜利而告终”。二元对立结构其实是口头史诗最常见的叙事结构,只是在史诗书面化和文学化的过程中,该结构会逐渐发生变化。如书面化和文学化程度较高的史诗《伊利亚特》,正反双方不再具有鲜明的二元对立结构,双方都有一定的复杂性和合理性,这是史诗脱离口头传统并逐渐书面化的过程中产生的变化。

在现实语境层面,征兆叙事与英雄叙事的二元对立结构代表了史诗社区及其面临的现实困境。正方英雄是史诗社区的影射,“那是另一个时间里的我们自己”,江格尔的家乡宝木巴之地是“人们寄存在高远处的另一种生活。它是现实世界无限伸长的影子。这个世界也是它的影子”。刘亮程的这段话生动地揭示了史诗世界与现实世界、史诗英雄与史诗社区之间的相互映射关系。敌方人物是史诗社区所面临的困境的具象化表达。其中,人类敌人是部落战争敌对方的象征,在古代,卫拉特各部落会在打仗前请江格尔奇演述史诗以祈祷战争的胜利。而蟒古思多为自然灾害的具象化,征服蟒古思表达的是人们战胜自然灾害的愿望:“蟒古思故事是在世俗领域里举行的禳灾驱邪的仪式。”因此人们“每逢干旱、暴风雪、洪水等为害年景,就请来嘲尔其艺人讲征服蟒古思的故事”。由此可见,这种史诗人物与史诗传唱群体之间的映射和同构关系,是史诗在现实语境中“以言行事”的关键和基础。江格尔的征兆叙事是史诗中英雄必胜的保障,同时,对于史诗演述社区而言,它也是人们在现实中战胜灾难和困难的保障。

(二)闭环征兆叙事结构及其功能

江格尔史诗的征兆叙事以自然现象及其变化为主要表现形式,而宝木巴之地的自然现象总是呈现为“完美—恶化—复原”的循环变化。自然环境的这一规律性变化在草原史诗中尤其明显。此类征兆叙事有极强的规律性和结构性,因为它以自然和气候周而复始的循环规律为基础,这或为“把自然看作是不受人的干扰,按不变的秩序出现的一系列事态的这种现代观念的胚芽”,即“一种不同的、也许是更为古老的观念”。气候与季节的交替性变化是自然的规律,也是人类兴衰的规律,正如《伊利亚特》所唱:“秋风将树叶吹落到地上,春天来临,/林中又会萌发,长出新的绿叶,/人类也是一代出生,一代凋零。”其他基于神界叙事的史诗征兆叙事,则有些细节被复杂化,比如神明常有一些人格化的意图和手段,从而结构更加复杂化。如在荷马史诗中,神明常因愤怒或嫉妒而惩罚人类,从而出现一些情节的转折;在格斯尔史诗中,释迦牟尼为惩罚格斯尔,让其勇士们战死于锡莱河之战,使史诗情节有一定的独特性。

在史诗内部的叙事结构层面,江格尔征兆叙事的“好—坏—好”的闭环结构预设了史诗英雄叙事的“A—B—A”式环形叙事结构。在各诗部中,江格尔总是在举办盛宴时遇敌方入侵;待江格尔消灭了敌方,返回家乡后,又会举办盛宴来庆祝。以盛宴开头并回到盛宴,是江格尔英雄叙事的固定叙事结构。伴随这一叙事结构的还有人民的生活状态和世间秩序的环形结构。

基于神界征兆叙事的史诗叙事不像江格尔史诗那样结构鲜明,但环形结构是史诗叙事的共性特点。例如,《伊利亚特》也有三个阶段的环形结构,希腊联军“在第一部分中呈上升势头,在第二部分呈下降趋势,在第三部分中又重新占得上风”。同样,印度史诗《摩诃婆罗多》也呈现出同心对称的数重环形框架。环形结构在史诗传统中发挥重要作用:一方面,史诗的结尾回到史诗开始的状态,有助于艺人记忆和创编,具有助忆和论证两大功能。另一方面,环形结构是史诗集群的生成机制。根据学界已有的在新疆搜集的资料,口头流传至今的江格尔史诗有七十余部。这些诗部围绕史诗英雄江格尔串成了大型史诗集群,诗部的环形结构为诗部间的串联提供了可能性。

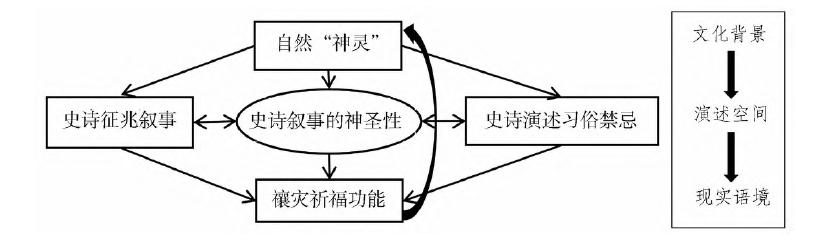

而在现实语境层面,征兆叙事的闭环结构代表了自然神灵在现实语境中的行为规律。征兆叙事背后的自然神灵其实就是自然演变规律。当史诗描绘的场景与现实呼应时,史诗内容与现实之间便建立了同构关系。这种同构性使人们相信,随着史诗中灾难的解除,现实灾难也将迎刃而解;而如果在正常语境中演唱史诗,按照闭环结构,下一步则将走向灾难。史诗与现实的同构关系如图1所示。

图1 史诗征兆叙事与现实语境的对应关系

这解释了史诗社区对江格尔演述时机的选择,即在灾难或困境中演述江格尔,以期从困境转为常态(现实语境1),而避免在常态语境中演述,以免事态转向灾难(现实语境2)。江格尔史诗通常在冬季的长夜里演述,尤其“选择昴星团出现的月份进行演唱活动”,即冬季年末。冬天是草原上最艰难的季节,冰天雪地、万物凋零,尤其昴星团“象征着干旱、寒冷和瘟疫等”,这正是江格尔史诗中自然恶化的典型表现。这时,聆听史诗的山神“作为自然界的主宰,他们会驱逐寒冷的冬天,带来温暖的春天,使人畜免遭疾病的危害,使牧草长得茂盛,从而有助于人们过上美好的生活”。因此,史诗演述是驱赶冬天、迎接春天的仪式行为。除此之外,自然灾害、疾病、战争等也是演述史诗的典型语境。关于史诗的前事件语境,乌·纳钦曾撰文进行系统论证。正因如此,在史诗数百年的传承过程中,人们在前事件和史诗演述行为之间建立了一种前因后果关系,每当听到史诗演述时,必然会推测某种不好的前事件的发生,即从史诗演述的结果推导前事件。

相反,在美好的季节、晴朗的天气演述江格尔史诗,会被视作招致灾难的行为。旦布尔加甫记录的一次调研经历体现了这一点:在一个“天气十分晴朗的日子”,他到新疆尼勒克县专访年老的史诗歌手格格木其格,但对方坚决拒绝演唱江格尔,认为当天演述史诗“必将招致雪灾”。显然,史诗征兆叙事的闭环结构被视作现实语境中事态发展的规律和轨迹。

总之,征兆叙事是江格尔史诗的一种重要叙事机制,其结构特点即二元对立和闭环结构源自人们对自然与宇宙周而复始的规律性和对“自然—秩序—人”的统一性的认知。在史诗内部的叙事层面,该结构预设了江格尔人物二元对立和情节的环形叙事结构,而环形结构是江格尔诗部间串联成史诗集群的前提条件。在语境层面,对史诗社区而言,二元对立结构是对现实中的史诗群体及其处境的映射,而闭环结构则是自然“神灵”在现实语境中发挥作用的潜在规律。征兆叙事结构为史诗社区提供了可遵循的行为依据,奠定了史诗演述活动的神圣性和禳灾祈福功能的基础。

三基于自然神灵的征兆叙事与征兆性演述空间的形成

在更广泛的层面,征兆叙事在史诗数百年的形成和传承过程中发挥了重要的纽带作用。人们对史诗征兆叙事与英雄叙事的结构、功能、现实语境、演述规范等方面形成了一套整体性、系统性的认知。相比神话,超自然因素在史诗中隐退为背景,但它仍是史诗叙事不可或缺的一部分,保留了人类社会早期对自然和人类关系的认知体系,为史诗叙事的神圣性奠基,从而辅助人们构筑富有征兆性的演述空间。江格尔史诗征兆叙事的潜在主体是自然神灵,它本质上是自然的演变规律本身。人们认为史诗的征兆叙事不仅决定了史诗的英雄叙事,同时也能影响和干预史诗社区的现实处境;人们相信只要按照传统的史诗演述规范,完整、准确地演述史诗,史诗及其征兆叙事便会发挥预期功能,自然神灵会按照预期模式采取行动并改变其处境。这是史诗作为禳灾祈福仪式的心理依据,史诗从而在相关社区中发挥着超越文学表达的重要功能。

史诗演述中与征兆叙事相关的认知体系和习俗、禁忌主要体现在以下三个方面。第一,史诗演述行为是“以言行事”的仪式实践过程。史诗演述对于史诗社区而言,绝不仅仅是故事讲述行为。江格尔奇“不仅仅是一种民间艺人,他实际上发挥着宗教仪式主持者的作用”,“在人与神之间充当媒介”。这一点在包括中国南北方史诗在内的世界各民族史诗中具有普遍性:壮族史诗布洛陀、彝族史诗支格阿鲁的演述人均被视作仪式主持者和占卜师;荷马史诗将史诗歌手称作“缪斯的仆人”,“盲人荷马”这一称谓也“蕴涵着两层意思:乐师和预言者”。诸如点燃蜡烛、洗手清洁、围绕蒙古包撒灰等伴随着江格尔史诗演述活动的一系列习俗和禁忌,也反映了人们通过演述江格尔取悦自然“神灵”、祈福禳灾的意图。这些仪式和相关信仰理念体现了史诗演述活动的禳灾祈福功能。

第二,歌手的演述能力和道具被认为具有神授力量。史诗社区相信,史诗受征兆叙事的支配,史诗演述者的身份和能力通常被视为神灵的恩赐,因此其演述内容也被认为代表神灵的意旨,演述者从而可以沟通神灵与人间。同时,史诗演述的道具也被视为具有神赋力量,将服务于史诗演述的神界叙事。江格尔史诗演述中道具使用较少,但纵观世界各民族史诗,道具的使用较为普遍。例如,蒙古族史诗中的“朝尔颂”片段唱道:“这是佛祖的创造物,具有镇压妖魔鬼怪的魔力……听我朝尔悠扬的琴声,天父会欢喜神灵会感动,一切妖怪会逃遁。”类似地,苗族史诗亚鲁王的演述需要长剑来斩妖除魔。道具被用来强化史诗演述的神圣性和禳灾祈福的现实意义。

第三,演述行为被认为接受自然神灵的监督和检验,演述不规范、不完整就会触怒神灵而招致灾难。江格尔传唱群体认为,自然神灵也是史诗演述的听众:“当演唱史诗的时候,聚集的不仅是人,而且还有诸山神。这些山神对于史诗的兴趣毫不亚于人类。”保证史诗叙事内容和结构的传统性与完整性,是取悦神灵的关键。因此人们坚信,江格尔史诗的演述中,“演唱不完整,或者听众中途退场等都将导致不幸的后果,或者寿命缩短,或者招致暴风雪等”。

史诗演述中,自然神灵是史诗征兆体系背后的隐秘主体,在史诗演述传统中具有多重身份:既是史诗演述能力的赐予者,又是演述活动的受众,也是仪式面向的对象。自然神灵及其征兆叙事构成了史诗的神圣性,促成了史诗演述的习俗与禁忌,构筑了征兆性演述空间,从而成就了史诗在现实语境中的禳灾祈福功能。这些都是史诗大传统中不可分割的组成部分,是全观诗学的具体体现。在这些因素的共同作用下,史诗演述成为神圣而宏大的叙事,如图2所示。

图2基于自然神灵及其征兆叙事的史诗大传统

总之,史诗是“以言行事”的口头叙事传统,是通过史诗演述实现美好愿望的过程。尽管英雄史诗演述的往往是血腥的征战与搏斗场面,但它通过征兆叙事表达了民众祈求和谐平安、幸福安定的愿望,这一点对于古今中外的史诗都适用。因此史诗演述是“当地民众在面对自然灾害、社会动荡和身心困境时需要投靠的一个不可或缺的心理上的避风港”。虽然如今江格尔史诗演述的仪式性已弱化,但演述活动仍有诸多传统习俗和禁忌,承载着征兆意义。当口头传统完全转变为书面文本时,史诗将丧失“以言行事”的功能,其神圣性和征兆功能减弱,文学鉴赏性增加,荷马史诗就是典型例子。中国的史诗多为活态传统,有较强的当下性。因此,在活态史诗的保护和研究中,朝戈金提出的融合史诗文本、语境、文化背景的“全观诗学”具有重要现实意义。

结语

史诗的征兆叙事并未引起学者们的充分关注,但它是史诗的重要文类特征,在史诗的演述与传承中发挥重要作用。江格尔史诗一直口头流传,受佛教等宗教影响较少,因此较好地保留了早期的内容和结构特征,鲜明地体现了史诗征兆叙事的结构和功能特点。江格尔征兆叙事以史诗中的自然规律为主体,呈现了与自然周而复始的运行规律相关的清晰稳定的结构,这一点与一些有明确神界主体的史诗有较大差异。江格尔史诗征兆叙事在文本层面保证了其结构的稳定性,为各诗部内部叙事结构以及诗部间串联成史诗集群提供了必要条件;在语境层面通过同构和映射,为史诗社区提供了行为规范,发挥了联系史诗及其文化背景、演述场域与当下语境的作用,协助史诗社区构筑富有征兆性的演述空间,强化了史诗演述的禳灾祈福功能。

江格尔史诗征兆叙事及其结构表明,世界各民族史诗征兆叙事虽然具体表现形式不同,但从整体上看,其结构与功能相通,具有史诗作为宏大叙事的文类特征。框架性和具体性征兆叙事是史诗征兆叙事的两种表现形式,二元对立与“好—坏—好”的闭环结构特征则是绝大多数史诗征兆叙事的共性,使史诗具有了环形结构。人物角色的预言是世界各民族史诗中普遍存在的征兆叙事形式;与征兆叙事相对应的史诗演述习俗与禁忌也是史诗所共有,只是具体形式不同。这是人类早期对超自然力量、人类、人间秩序之间关系的一种共性思维的体现。

需要进一步说明的是,西方史诗学主要以荷马史诗等彻底书面化的史诗为立足点,通过类比研究,尝试用活态史诗阐释荷马史诗相关问题,因此主要关注史诗的生成、记忆和创编等问题,对传承主体和当下的功能等方面则往往没有给予足够的重视。曾有西方学者认为江格尔史诗缺乏文学性和鉴赏性,这就是将史诗视为纯文学文本而忽略史诗文化背景和功能的结果。在当代语境下,尽管史诗的表演形式和语境都逐渐式微,但征兆叙事依然为史诗的传承提供了经久不衰的生命力,史诗的口头演述依然被视作禳灾祈福的仪式。从“全观诗学”出发,关注史诗整体的大传统,对于我们建构基于中国经验和实践的史诗学有重要意义。

作者简介:玉兰,中国社会科学院民族文学研究所、中国社会科学院非物质文化遗产研究中心

基金: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“东方文学与文明互鉴:东方史诗翻译与研究”(项目编号:22JD750001)阶段性成果

(原刊于《民族文学研究》2025年第6期,注释和参考文献从略,请参见原刊。)