摘要:在仪式演述语境中,史诗文本呈现多元性、多模态性、动态性等特征。动态性特征的表现形态有三种:同一文本在不同仪式中进行演述时发生变动;同一文本在不同演述者中进行演述时发生变动;同一文本在不同时空条件下进行演述时发生变动。仪式为史诗演述及文本形成提供了场域与可能性。史诗的演述主体、演述受众、演述方式、创编程度、文本类型和文本内容皆受仪式的整体制约。从仪式演述视域来考察活态史诗的内部构成与文本特征,有利于全观地认识与把握复杂的史诗概念及其范畴,从而丰富、推进史诗学理论,也有利于与传统文学观的对话和对其进行反思。

关键词:仪式史诗;动态文本;仪式程式;多模态文本

一、不断发展中的史诗概念与史诗类型

“史诗”一词最初源于古希腊语“epos”,本义为“词”“话”“歌”,后引申为“叙事诗”。因《荷马史诗》属于韵文体叙事长诗,讴歌在古希腊城邦战争中涌现的英雄,所以一开始“史诗”与“英雄史诗”同义。史诗概念涵盖了几个重要特征:文体上是韵文体叙事长诗,内容上以讴歌重大民族战争中的英雄为主,同时要具备文化体积宏大,对民族历史文化影响深远,成为标志性民族文化等特点。可以说,史诗既是一定社会历史发展阶段的产物,也是千百年来人民不断锤炼的文化结晶。例如,《荷马史诗》源于悼念城邦战争中逝世英雄的祭仪颂词,完善丰富于“泛雅典娜节”赛诗会上的口头演述,最后成形于文人作家的加工创编。“史诗”这一概念被引入中国后,百余年来,在不同的时代观念影响下,学者从不同角度对国内史诗进行了研究,先后提出了创世史诗(黄石,1927)、史诗(段宝林,1960)、原始性史诗(李子贤,1984)、迁徙史诗(史军超,1985)、复合型史诗(朝戈金、尹虎彬、巴莫曲布嫫,2010)等不同史诗类型。

笔者长期调查研究南方民族史诗,对纳西族东巴史诗着力尤多。笔者在调研中发现,与北方史诗以娱乐表演为目的的口头演述不同,南方史诗多在仪式中演述,且与巫术治疗、祈福禳灾为目的的民间宗教仪式相联系,创编程度低,受众不一定为现场观众,其评价机制与仪式灵验相关联。基于此,笔者把这种史诗定性为“仪式类史诗”或“仪式史诗”。仪式史诗是指在仪式中演述的史诗类型,具有史诗的原生形态,但不能定位为原始性史诗,毕竟它也是在特定的社会历史条件下不断发展和丰富的。南方民族史诗既有大量的口头演述的口头史诗文本,也有口头与经籍文本相结合的“半口传文本”。这些史诗内容并非全是对原始社会时期文化的再现,而是更多地融入了不同历史发展时期的社会生产生活,具有本民族传统文化“百科全书”特点。就史诗主题而言,彝族的《勒俄特依》、纳西族的《崇般图》、苗族的《亚鲁王》等不少民族史诗中都包含了创世、英雄、迁徙三大主题,具有复合型史诗的特点。此处的“英雄”不只是指战争中的英雄,更多是指文化创造英雄。另外,需要说明的是,因不同民族所经历的社会历史和所处的生态环境不同,史诗表现的文化主题也各有不同。如纳西族史诗具有祭天史诗性质,壮族、德昂族史诗分别具有稻作史诗、茶叶史诗之特点。

本文主旨并不在于对史诗概念及其类型进行探讨,而是聚焦于仪式演述语境下的史诗文本形态,重在揭示史诗类型的动态发展性和复杂多样性的特点。我们研究史诗是以文本为研究对象的,确定文本是研究史诗的第一步。如何确定文本?有没有不确定文本,即动态文本?如何看待与研究此类文本?这些是本文要探讨的问题。

二、仪式演述语境下史诗文本的动态性特征

从发展形态来看,史诗大致可分为活态史诗与非活态史诗或固态史诗,前者是指至今仍活在民众的演述活动中的史诗,后者是指已经脱离演述语境,其文本形态处于固定状态的史诗,如《荷马史诗》。相对而言,固态史诗文本是已经固定了的,属于定型文本;而活态史诗文本仍处于未定型状态,其活力指数与文本稳定形态成正比,即史诗传承的活跃程度越高,其文本变动程度相应越大。《格萨尔》史诗的发展高峰已经成为过去时,其文本已经趋于相对稳定状态,但并不意味着它已经完全定型,至今仍有不同的民间艺人对它进行符合时代语境的文本创编。南方民族的仪式类史诗同样如此,虽然其文本不太可能发生较大的变动,但因仪式本身是一个巨大的话语系统,其牵涉面广且深,因此会影响史诗文本的变动与变异。

本文中的“仪式演述”是指在民间传统仪式中进行民间文学的身体表演及口头叙述行为。从仪式演述视域来考察史诗文本,是基于仪式与演述两个维度而言的。仪式重在考察史诗在仪式中的功能和表现,以及仪式对史诗演述、文本、类型等方面的影响与制约;演述重在考察史诗文本的“一次”或“这一次”的表演与叙述活动。从仪式演述视域来考察史诗,是以仪式中的演述为中心,有别于以文本为中心(如《荷马史诗》)和以口头演述为中心(如“三大史诗”)的研究视角。以仪式演述为中心,把史诗的文本和演述同仪式有机结合,扩大了史诗的研究范畴,有利于推动史诗概念内涵、类型及特征的深入研究。

在仪式演述语境中,史诗文本呈现多元性、多模态性、动态性等特征。多元性是指史诗文本存在的口头文本、半口头文本、以传统为导向的文本、书面文本等多种形态。多模态性是指史诗在仪式中的叙事形态,主要涉及口头叙事、书面叙事、书面与口头相结合的叙事、舞蹈叙事、音乐叙事、图像叙事、身体叙事等多模态叙事形态。动态性是指史诗文本形态的变动性和不稳定特征。关于史诗文本的多元性和多模态性特征,学术界进行了广泛的探讨,而对动态性特征的探讨展开得不够。基于笔者多年从事的东巴史诗调查研究,就对这个问题做些探讨。东巴是纳西族民间祭司的称呼,东巴用象形文字书写了上千卷经书,它们被称为东巴经。其中,《崇般图》(另译为《创世纪》)被称为创世史诗,《黑白战争》被称为英雄史诗,这两部史诗合称为东巴史诗。整体而言,东巴史诗的文本动态性特征主要体现在以下三个方面。

(一)同一文本在不同仪式中的变动情况

创世史诗的创世母题大多与开天辟地、洪水灾难、射日射月、造人造万物、兄妹婚、人类繁衍等内容相关。纳西族创世史诗《崇般图》也是如此,除了没有射日射月和兄妹婚这两个母题,其他母题与其他民族的史诗是相对应的。《崇般图》作为标志性的纳西族史诗,在东巴教作为全民信仰的先民时代,具有“社会宪章”的作用。其内容规定了人类的家庭、亲属、婚姻、伦理道德等方面的社会制度,形塑了纳西族的世界观、价值观和人生观,并通过仪式来宣扬实践。同时,它还具有慎终追远、敬天法祖的历史教育功能,以及深化民族认同、凝聚民心的社会作用。《崇般图》这一史诗在东巴文化中地位非同一般,只有在比较隆重的大型仪式中才能吟诵,被誉为东巴经书的“母本”。由这一经典文本发展衍化出了《白蝙蝠取经记》《崇仁利恩传》《斯巴金补传略》《比枯比兹》(《迎请太阳》)《迎请卢神》等众多东巴神话经典。这些从《崇般图》中衍化生成的文本成为子文本,主要是为适应各种不同仪式而生,由此也凸显了这部史诗的重要地位与影响力。

《崇般图》一般在丧葬、超度、大祭风、禳垛鬼、退口舌是非、除秽、关死门、延寿等重大仪式中演述。对于不同仪式,要突出与其相关的内容。譬如,在丧葬仪式中,要突出开天辟地从无到有的创世历程,阐明“有始就有终,有生就有死”的道理。同时,通过吟诵祖先迁徙历程,把死者亡灵送回到大西北的祖先发源地,使其进入祖先神灵的行列,达成祈福禳灾的仪式目的。在除秽仪式上,要重点讲述人类因不洁行为而产生诸多秽气,要通过除秽仪式消除,还原天地清正之目的。可见,同一部史诗因仪式目的不同而出现主题的变动,形成了动态文本。

就文本主题而言,《崇般图》的文本可以分为创造万物、难题考验、迁徙回归和仪式灵验四大主题。这四个主题的叙事在史诗文本中各有特色:“创造万物”即开天辟地、创造天地间万物,具有创世史诗的特点;“难题考验”具有英雄史诗特点,这里的“英雄”更多带有“文化创造英雄”以及“大无畏英雄主义”的色彩;“迁徙回归”具有迁徙史诗特点,史诗文本中的回归主题重在叙述主人公从天上迁徙到人间大地的过程,仪式层面的回归主题侧重于叙述亡魂回归祖居地的过程,二者形成双向对流,凸显了仪式与史诗的互文关系;“仪式灵验”主题史诗具有宗教文学特点,说明此经典是为宗教治疗、祈福消灾的宗教功能服务的。

同样是迁徙回归主题史诗,其内容在不同仪式中所占的比例也是不同的。据笔者统计,在大祭风仪式里吟诵的《崇般图》经典,迁徙回归主题的内容占整个文本的12%,在超度仪式上吟诵的《崇般图》经典,迁徙回归主题的内容占比为11%,而在除秽仪式上的《崇般图》,迁徙回归主题的内容仅占3%。前两个仪式属于丧葬仪式,其目的是超度死者灵魂,让亡灵顺利回归祖先居住地,所以仪式中,东巴要念及迁徙路线的每一个站点,不能随意增减站点或改变线路,不然亡灵到达不了祖居地,沦落成孤魂野鬼,仪式就失效了。在除秽仪式中,其主旨重在除秽,与迁徙回归主题关系不大,由此相应地削减了迁徙方面的内容,突出了导致污秽产生的事件叙事,以及如何除秽的内容。据笔者统计,除秽仪式中演述的《崇般图》,有关除秽的内容在整个文本中的占比高达22%,远超另外两个仪式史诗文本所占的比例。可见,同一名称的史诗文本在不同仪式中的内容变动还是很大的,由此说明仪式类型规约决定着史诗文本的主题及内容。

(二)同一文本在不同演述者中的变动情况

同一文本因演述者不同而发生变动,这种情况在东巴史诗文本中并不少见,这与史诗中所记载的东巴文字有内在关系。因东巴文字属于原始象形文字,不能像成熟文字那样一字一音、逐字逐句进行记录,东巴文字在东巴经中更多起到提示作用。譬如,在东巴经中,开头往往画一个虎头,这表示要念诵一句话——“很久很久以前”。以虎头代表一句话,有两个原因:一是此句的核心词“a la”中的“la”与老虎的纳西语“la”同音;二是虎图腾崇拜在东巴教中较为普遍,多以老虎比喻远古神圣事物。这种不成熟文字也会产生诸多歧义,甚至会被误解,由此导致文本发生变动。因为仪式中使用的东巴经书是用来吟诵的,属于半口头文本,所以,即使是同一部史诗,在不同的东巴演述过程中也会形成不同的口头文本。

在一次禳栋鬼仪式上,吟诵英雄史诗《黑白战争》时,主祭东巴把其中一句吟诵为:“美利董主养育九个男儿建九个寨子。”笔者又把同样的经书送呈另一个东巴演述,他却把那一句扩展成了十句:

美利董主这一代,美利术主这一代,

住在白色的大地上,住在黑色大地上,

住在白色大石头上,住在黑色大石头上,

住在黄金寨子里,住在黑色的铁寨子里,

住在十个黄金寨子里。住在十个铁寨子里。

由此可见,一个东巴的一句话,在其他东巴口中可能就变成十句话。如果一个看不懂东巴经文的外来学者把前面那位东巴的口头文本作为研究对象,那么就会带来诸多麻烦。东巴之间有一句话颇为流传——“儿子看不懂父亲写的经文”。这除了与东巴象形文的不成熟文字特性相关,还与东巴个人的书写喜好、东巴知识习得有密切关系。还有一种情况是有意“放刺现象”,即有些东巴为了防止其他东巴偷学,故意在经书里添加一些疑难字符,或把关键字有意省略。这样即使有人拿到经书,如果没有书写者本人解读也难以正确理解其内容,如果不懂装懂,强行进行解读,就会出现误读情况。如果书写者本人去世,无人能够正确解读,那么会产生多种被误读的文本。所以我们在进行东巴经文翻译时,遇到疑难段落,切忌强译。笔者建议采取两种方式:一是把现有的多种译注同时附上,供读者自己参考与判断;二是不作翻译,实事求是,宁缺毋滥。这种实事求是的态度比无中生有地编造假文本要好。

(三)同一文本在不同时空条件下的变动情况

史诗文本的动态性特征与特定的时空条件也有内在关系。具体而言,因时代语境与地域空间不同,史诗文本的结构和内容也会发生相应的变动。

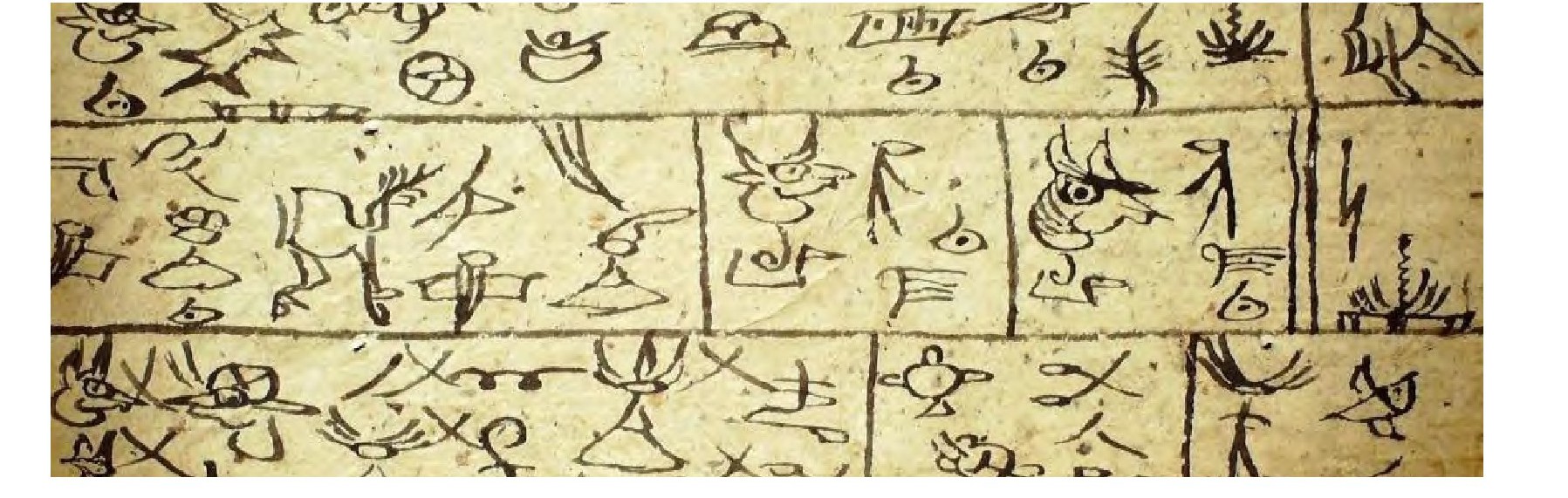

因所处自然环境不同,社会经济发展程度不一,加上行政区划不同,受周边民族宗教文化的影响,纳西族不同区域的内部文化存在着差异性。同为纳西族西部方言区,金沙江以南的纳西族地区与金沙江以北的三坝纳西族乡、俄亚纳西族乡、洛吉乡、拉伯乡等纳西族地区之间的东巴文化差异明显。处于纳西族东部方言区的无量河区域的东巴文化与西部方言区之间的东巴文化差异更大,这些文化差异在东巴史诗文本中也有体现。不同区域的东巴文、东巴经、东巴仪式、文化传统、经济社会发展水平都存在着较大的差异,由此形成了不同的动态文本,即同一个文本,在不同方言区会产生不同的文本。例如,迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县塔城镇的东巴经《崇般图》中有这样一个段落(见图1)。

图1 塔城东巴经《崇般图》片段

杀死怪物后,用它的头为天空除秽,用它的皮为大地除秽,用它的肺为太阳除秽,用它的肝为月亮除秽,用它的骨为石头除秽,用它的肉为土除秽,用它的血为水除秽,用它的尾为树木除秽,用它的上半身为北方的董神除秽,用它的肠子为道路除秽,用它脖子以下为南方的沈神除秽。用它的左肋骨为牡川汪义苏除秽,用它的右肋骨为初川仪依苏除秽。

凉山彝族自治州木里藏族自治县俄亚纳西族乡对《崇般图》这样解读:

最后把怪物杀死,怪物的头变成了天,皮变成了地,肺变成了太阳,肝变成了月亮,骨头变成了石头,肉变成了泥土,血液变成了河水,肠子变成了道路,尾巴变成了树木,身毛变成了青草。

对同一个文本的解读为何会存在如此差异?原因很简单:东巴经的象形文字图分别画了怪物的头、皮、肺、肝、骨头、肉、血液、肠子、尾巴、身毛,且分别对应着天、地、日、月、石、土、水、路、树、草。二者之间关系如何?不同区域的东巴有不同的理解,由此产生了不同的文本。

史诗文本的变动与仪式的举行地也有关系。例如,祭天仪式上吟诵的迁徙史诗《崇般绍》叙述人类祖先崇仁利恩与衬恒褒白二人从天庭回到人间的过程时,要把从天上到凡间的本乡本村本户的地名一一念诵,因为不同乡村地名不同,由此导致了文本的变动。这与在丧葬仪式的送魂仪式中念诵《崇般图》,在祈福仪式中念诵《烧天香》的情况是一样的,后二者也要念诵所在区域的地名,尤其是《烧天香》经书要念诵的山川地名更加广泛。丽江市的《烧天香》经书在念诵名山大川时,往往以代表性的神山和大河名称为主。从神山名来说,主要念及丽江境内的玉龙雪山、文笔峰、马鞍山,宁蒗彝族自治县永宁镇的格姆山,迪庆藏族自治州三坝纳西族乡的白地、哈巴雪山、东坝格初初山,凉山彝族自治州盐源县前所乡的本勒山、柏灵山等。在俄亚纳西族乡的《烧天香》经书中,其地理范围更为广泛,除了附近的俄初山、贡嘎山、仙乃日山、迈勇山、夏那都居山,还远达峨眉山。俄亚纳西族乡位于四川省凉山彝族自治州,与甘孜藏族自治州、迪庆藏族自治州、丽江市相邻,所接触的地理范围更大,所以经书中的地名范围也相应得到了扩充。需要说明的是,这些不同地域的地名并非都要写到经书里,尤其是更为详细具体的村落周边的地名,都是由东巴本人根据具体情况现场创编的。崇仁利恩夫妇从天上迁徙到人间途经之地的地名在不同区域的经书里是大同小异的,差别在于去往不同区域方向的地名不同,所以主持仪式的东巴心知肚明,他会根据现场情况进行补充说明。

相对说来,此类文本的变动程度较低,也方便识别。最难识别的是年代久远、无人解读、严重脱离了书写者所处时代背景的经书。《纳西东巴古籍译注》(百卷本)就出现了这样的情况,有些翻译者以自己的方言来翻译东巴经书,而他的方言不同于东巴经书采集地的方言,由此出现了语音失真问题。大研镇的土语只有一种浊辅音,而玉龙纳西族自治县的宝山乡、鲁甸乡、塔城乡等地的土语则分为纯浊音和鼻冠音两种,宝山的土语缺少dz、dʐ、f等3个辅音音位。日本学者黑泽直道认为,“在以纳西语为母语的该研究所纳西族学者中,没有意识到语言的重要性,从而没能将纳西语各地方言、音韵差别作为大问题加以把握。正因为这样,各种经典读音中的纳西语各种方言音韵几乎都被抛弃殆尽。”

三、动态文本与变异文本的区别与联系

本文中提出的动态文本,极易与民俗学中的概念名词“变异文本”“异文本”产生混淆,因为二者的所指与能指都指向于发生变化了的文本,但二者有明显区别。动态文本强调的是非固定的、处于不稳定状态的文本,属于“这一次”文本;变异文本则指已经相对稳定的文本,其变异是与权威文本相对而言的,属于“每一次”文本。例如,同样是纳西族创世史诗,纳西族西部方言区的版本以讴歌英雄祖先崇仁利恩的丰功伟绩为主,而纳西族东部方言区的永宁版本则以讴歌女神祖先吉增命的贤德才智为主。这是两个方言区不同的文化差异所导致的文本变异,这些变异文本一旦形成,发生大幅度变化的可能性极小。动态文本则一直处于不稳定状态,由此给研究者确定文本带来了挑战。同时,也提醒研究者在选择研究对象时,对动态文本、固定文本和变异文本的甄别非常重要。这也是仪式演述语境下民间文学的一个重要特点。以前学界总是习惯性地把动态文本划归到变异文本类别中,其实二者之间还是有着明显区别的。当然,这种区别也是相对的,并不是不可跨越的鸿沟。

其一,同一部东巴经书在抄写过程中会发生文本变动。笔者在调查中发现,近年来,纳西族西部方言区的大量东巴经书在东部地区广泛流传,经文吟诵和内容注解也采用了西部方言区的传统方式,尤其是《纳西东巴古籍译注》(百卷本)在东部方言区域的回流现象值得关注与思考。20世纪60年代,东部方言区的东巴经书被大量烧毁、没收,导致东巴经书严重缺失。改革开放以后,这一地区的东巴文化生态才开始恢复,一些东巴有意识地到西部方言区抄写经书。例如,宁蒗彝族自治县加泽村的石波布东巴就到俄亚纳西族乡抄写了大量的东巴经书,其中就有著名的英雄史诗《黑白战争》。他们在抄写经书的同时,向当地东巴学习了经书的吟诵、书写以及仪式规程。因此,东部当地东巴吟诵从西部方言区抄来的经书时,明显带有西部方言区的语音特征。到20世纪90年代末,种类更加齐全的东巴经书百卷本《纳西东巴古籍译注全集》的出版给东部方言区提供了“回流”机会。大部分东巴接受过一定教育,基本能够识别汉字,他们在抄写《纳西东巴古籍译注全集》中的东巴经书时,不仅能够识读其中的东巴经文,而且能根据文本中的汉语翻译深入理解经文。当然,他们在抄写时,并非一成不变地照搬照抄,而是进行了创造性的文本创编:以当地的东巴字取代纳西族西部方言区的东巴字,并对那些不符合当地文化传统的内容进行合理化改造,用当地方言演述等。因不同的东巴书写水平、知识储备和理解水平不同,同一部东巴经书在抄写过程中也出现文本变动情况。

其二,动态文本在特定时空条件下会生成变异文本。如上文所述的《崇般图》中怪物死后化生万物就是典型例子,原来的动态文本已经固定成变异文本。有些东巴理解错了的经文,没人能够纠错,时间一长也就以讹传讹地成了变异文本。这与文言文中的通假字现象是一样的,语言文字本来就有约定俗成的特性。当然,这种变异的前提是不能影响整体文本的框架及叙事主题。由此可见,史诗文本的变异过程是与文本的动态性紧密联系的。

其三,不同仪式类型会导致文本变动。即因仪式不同,同一文本会形成不同的动态文本,这些不同的动态文本最后成为变异文本。创世史诗《崇般图》在丧葬仪式中吟诵时,内容相对比较全面,而在其他仪式中则可以灵活运用,所以出现了故事情节梗概大同小异,而内容篇幅、句子长短不一的不同动态文本。这说明东巴叙事文本是为仪式服务的,仪式规定了叙事文本的内容与形式。以崇仁利恩作为主人公的叙事文本在不同的仪式里,其名称、内容和功能都会相应地发生变化。

祭天仪式:《远祖回归记》(《人类迁徙记》)。

退送口舌是非仪式:《崇般图》《崇仁利恩与衬恒褒白传略》《崇仁利恩与丹美久保的故事》《崇仁利恩与楞启斯普的故事》。

禳垛鬼仪式:《崇仁利恩的故事》《崇仁利恩与愣启斯普的故事》《开天辟地的经书》《人类起源和迁徙的来历》《崇仁利恩与丹美久保的故事》。

祭署仪式:《崇仁利恩的故事》《崇仁利恩·红眼仄若的故事》。

除秽仪式:《为崇仁利恩除秽》《崇仁利恩、衬恒褒白、岛宙超饶、沙劳萨趣的故事》。

关死门仪式:《都沙敖口、崇仁利恩、高勒趣三个的传说》《给美利董主、崇仁利恩解生死冤结》。

延寿仪式:《崇仁利恩的故事》。

超度死者仪式:《美利董主、崇仁利恩和高勒趣之传略》。

祭畜神仪式:《追述远祖回归的故事》。

通过这样分类,我们可以发现,同样以崇仁利恩作为故事主人公,在不同仪式中出现了不同的故事分布:有的出现了故事群,有的只有一个故事,而有些仪式却一个也没有出现。为什么会出现这样的情况?原因可能是多方面的,但从仪式类型和性质分析,其间的内在关系问题就迎刃而解。例如,在禳垛鬼仪式中,有关崇仁利恩的故事文本出现了五个之多,这与此仪式的性质密切相关。禳垛鬼仪式是东巴仪式中规模较大的一个仪式,“垛鬼”是鬼怪类中较为凶险的一种“鬼”,只有大东巴主持的大仪式才能进行禳灾驱邪,且这一类“鬼”经常与人类的疾病、灾祸关系密切。崇仁利恩作为纳西族的祖先英雄,兼具人格与“神格”,在民族传统文化中影响深远,文化体积厚重,由此也决定了他在仪式中的频繁出现。

其四,东巴水平差异也是形成动态文本的原因之一。水平高的东巴往往能够把一般的故事程式加工为长篇叙事作品,乃至史诗;而水平低的东巴,可能把史诗降为一般的故事。至于民间的老百姓,这一情况更为普遍,他们往往在茶余饭后把东巴经中的史诗、神话、叙事诗变为散文体的民间故事,有些民间歌手把史诗创编为歌词,但其故事情节和叙述风格并没有发生根本性改变,变化的只是文体及叙述方式,这种情况属于动态文本的范畴。

四、仪式语境下的史诗演述与文本关系

仪式本身是一个巨大的话语系统,决定了仪式史诗类型及其文本的多元性、复杂性和动态性特征。仪式语境下的史诗呈现的动态性特征既与仪式的不同类型有关,也与史诗演述传统有内在关系,且二者基本上处于互文融合状态。从上文分析可知,同样一部《崇般图》,在不同仪式、不同演述人以及不同时空条件下都会产生相应的变动,这说明仪式语境下的史诗演述与文本之间存在着深层的复杂关系,这体现在以下四个方面。

其一,仪式作为史诗演述的场域与语境,为史诗的演述和文本的形成提供了表演舞台。就东巴史诗而言,它不能像演述《荷马史诗》那样不分场合地进行阅读或朗诵,其演述活动受到仪式的严格制约,其背后有一整套的文化传统、仪式禁忌、宗教观念在发生作用。有些经书只能在特定的仪式中演述,有些经书不能在家中演述,有些经书甚至连收藏、翻阅都有严格的禁忌。如丧葬仪式中查阅死因的书平时只能藏在家门外的土墙上,并要用瓦片压着,使用时不能用手接触,只能用镰刀或刺枝小心翼翼地翻开。迁徙史诗《崇般绍》在祭天仪式上演述,创世史诗《崇般图》在大型仪式中方可演述,而英雄史诗《黑白战争》多在禳灾仪式中演述。这说明史诗是为服务仪式而存在的,非仪式不演述。

其二,仪式统摄、制约着史诗的演述及文本构成。具体而言,史诗的演述主体、演述受众、演述方式、创编程度、文本类型和文本内容皆受仪式的整体制约。传统的东巴仪式对于主祭东巴有着严格的分类,如祭天东巴只能从事祭天仪式,不能从事其他仪式,尤其是禁忌从事禳灾类仪式,一旦主持过此类仪式就失去了主持祭天仪式的资格,这说明了祭天仪式的重要性。有些大仪式只有德才兼备的大东巴才能胜任。有些“凶死者”的丧葬类、禳灾类仪式除了看东巴的威望外,还要看他的“生辰八字”是否与死者“相克”,他的“威灵”能否压得住“凶鬼”等。演述受众也受仪式类型的制约,有些仪式对受众有着严格的限制。如祭天仪式中,女性不能进入祭天场,只能在场外观望;有过犯罪前科或有道德污点的人员或其所在家庭都不能参加祭天仪式。丧葬仪式中,非亲非故的人要排除在外。东巴史诗演述的时间、地点和演述方式都受仪式制约,此史诗在仪式的什么环节、什么时候、什么方位演述,包括东巴使用哪一种唱腔都受到仪式的严格制约。例如,祭天仪式上的东巴唱腔不能用到禳垛鬼仪式中。相对于以满足受众娱乐需求为目的的表演类史诗文本,仪式类史诗文本的创编程度要低得多。因为涉及宗教意识形态,仪式禁忌和文化伦理等因素严格规约着史诗文本的传统性和神圣性。文本类型和内容也受仪式语境的严格制约。相对而言,大仪式对文本内容的完整性要求更高,中、小型仪式要求相对较低,东巴根据仪式重要性程度来决定史诗文本内容,有时多种因素导致文本压缩时,他就选取重点情节走过场。

其三,仪式语境下的史诗演述文本呈现多模态文本特征,这也是仪式史诗与非仪式史诗的显著区别。作为书面文本的《荷马史诗》不可能再回到最初的祭仪演述形态,南斯拉夫史诗及中国的“三大史诗”(《格萨尔》《玛纳斯》《江格尔》)也是从仪式语境中脱胎出来,形成了以口头演述为主的史诗文本类型的。仪式史诗不仅保留了仪式中的口头演述特色,而且融合了吟唱、音乐伴奏、舞蹈、图像、工艺、服饰等多元叙事单元,它们在仪式语境下共同构成了不同模态的叙事文本。也就是说,史诗在仪式中的演述既有传统的口头、书面文本形态,又有融诗歌、舞蹈、绘画等于一体的综合艺术特点;它不仅是静态阅读的文本,而且是可以通过读、唱、舞、画来表达史诗主题的多模态文本。从受众者角度而言,东巴史诗不仅可读、可听,而且可以观看、参与,从而达成了史诗文本的沉浸式体验。

其四,仪式史诗的演述与文本的评价机制和仪式宗旨有关。史诗作为文学的一个类别,存在着作者、作品、读者、事件四个主要因素,其中,作品评价是一个重要环节。一部史诗写得好不好,我们往往以作家文学作为参考体系,从作品的主题、结构、情节、人物形象、语言风格等方面进行评价,口头演述史诗还要评价演述者的口头演述能力及现场表现能力等,但仪式语境下的史诗演述与固定类史诗或口头演述类史诗不同,其演述效果的评价机制与仪式宗旨有内在关联。具体而言,史诗演述及文本的评价是与仪式的整体评价有机联系在一起的,而仪式的评价则与仪式的效果密切相关,即仪式的治疗效果如何、祈福禳灾功效如何直接决定着仪式是否圆满。这在某种程度上排除了传统意义上的读者或观众的评价,或者说读者与观众只能作为第二评价人——以对仪式是否圆满的评判来评价史诗的演述及文本。这也清楚地表明了仪式史诗演述的宗旨——为仪式服务,而仪式又是为宗教服务的,即通过仪式活动达到为民众祈福禳灾的宗教主旨,具有宗教治疗的特征。史诗演述的受众群体并不只是在场的民众,更多趋向于不在场的“受众”——神灵及鬼怪。史诗演述效果如何也并不是由在场民众来评价的,而是由仪式功效来决定。《崇般图》的文本主题可以分为创造万物、难题考验、迁徙回归、仪式灵验四个主题。对于主祭东巴而言,“仪式灵验”主题的重要性更甚于前三者,毕竟这关系到仪式成败及效果评价。史诗只是镶嵌在仪式中的众多文本中的一个叙事单元,虽然在仪式叙事中占有突出地位,但作为单一文本并未起到决定性作用,只有当它与仪式的各个要素一起形成有机整体时才能发挥其叙事功能。仪式语境下的史诗演述与演述场域、民间信仰、文化传统、地方知识、现场受众等更大的话语相联系。

五、探讨与思考:仪式史诗研究的理论意义

毋庸置疑,口头诗学是当下研究史诗的重要理论范式,它不仅极大地推动了史诗学的飞跃式发展,同时也促进了民俗学、古典学、叙事学等学科的发展。但我们注意到这一理论自发轫之时就已脱离了仪式语境。帕里、洛德师徒二人对《荷马史诗》与南斯拉夫史诗这两种史诗传统进行比较,其目的是证明这两种史诗表达方式都具有口头性和传统性特征,从而为解决“荷马问题”提供有力证据。需要说明的是,《荷马史诗》作为固定的书面文本,已经失去了活态史诗的文本特征,而南斯拉夫史诗虽具有活态史诗特征,但已经完全从仪式语境中脱离出来,独立成为口头表演艺术。问题就在这里,口头诗学的核心理论基础——帕里—洛德理论从一开始就把仪式中的史诗排除在了研究视野之外,我们却以这套理论来研究仪式史诗,对其理论的先天不足认识不足,由此隐伏了诸多研究误区。当然,这并不是说我们要排斥口头诗学对仪式史诗的研究,毕竟仪式史诗也有口头性、程式性特征,这一理论范式对仪式史诗的深入研究也起了巨大作用。我们强调的是在理解这一理论优势的同时,也要对其适用范围把握清楚,做到扬长避短,这样才能更有效地发挥这一理论范式的作用。

事实上,史诗研究从未脱离仪式这一巨大话语体系。约翰·弗里认为,“洛德与普洛普都属于神话——仪式学派的一部分。普洛普确信俄国神话故事的结构顺序反映了某种成年礼仪式。而洛德认为他所谓的回归歌的故事模式(失踪、劫掠、回归、果报、婚礼)与植物荣枯交替仪式有关联。普洛普和洛德的图示都从‘失踪’开始,而以‘婚礼’结尾。”洛德与普洛普提到的仪式只是类似于《金枝》等著作中部落仪式的文本记录,属于二手材料,并非研究者本人参与体验的具体仪式。真正把仪式语境纳入史诗研究范畴中的是格雷戈里·纳吉和劳里·航柯两位口头诗学大师。格雷戈里·纳吉通过对《荷马史诗》演述语境的努力还原,揭示了地方祭仪式中的英雄崇拜如何在泛希腊化过程中演进这一史诗的文化过程。他特别强调不能把仪式中演述的史诗理解得过于狭窄。劳里·航柯通过对印度西里人(Siri)的口传史诗的研究,重新界定了史诗概念——“史诗是关于范例的宏大叙事”。他认为史诗未必都是以诗体来演述的。就印度西里人的史诗来说,除诗歌本身之外,它还以丰富的内涵展示出丰富多彩的人物和事象。这种丰富性,其中一部分来自反复出现的形象和行为,如诞生、订立婚约、婚礼、成年礼、享宴、葬礼等,这些事象把史诗的叙事统合起来,与史诗受众的个人经验相互作用,其结果便是史诗的文化意义大大超越了某一个史诗文本的局限。理查德·鲍曼的“表演理论”倡导从“文本中心”转向“演述中心”,强调文本与语境之间的互动,即演述过程中文本形式、内容、功能、意义与演述的有机融合。他认为,“以文本为中心”难以建构一个有意义的新框架,更难将口头艺术理解为特定情境下人类交流的言说方式。中国学者在借鉴国外口头诗学理论以观照国内具体的史诗时,对仪式与史诗的深层关系进行了深入研究。尹虎彬在长年跟踪调查研究中发现,河北宝卷与相关的民俗学文本互为文本,以地方性的民间叙事为文本特征,以后土崇拜为核心内容,以传统的神话为范例,以神灵与祭祀仪式为民间叙事传统的原动力的文化事实。巴莫曲布嫫提出的“演述场域”有利于洞察不同仪式场景及其时间节点上史诗“演述”在形式与内容方面或隐或显的变化。近年来,朝戈金在全观诗学视域下反思传统的文学观、审美观和文本观,达成了跨学科对话交流。“这里所提出的全观诗学,就是同时将行动主体、历史进程、精神风貌、文化生态、艺术嬗变、实践操演等彼此相关的层面和维度都纳入考量的方法。”

口头诗学的滥觞深受20世纪初的形式主义与结构主义这两种理论思潮的影响,这一学科强调共时性研究,聚焦于口头诗歌的概念、文本、程式以及程式在表演中的创编。尹虎彬对此理论弊端直言不讳:“口头理论带有一定局限性。它大都运用在毫无演唱背景的书面史诗的研究上,强调本文而忽略背景。口头理论研究领域仍限于西方主要语言传统,对东方尤其是中国各民族活形态的口头文学的研究甚少。这也是该理论目前所面临的一大挑战和新的发展契机。”与已经脱离了仪式语境的《荷马史诗》和南斯拉夫史诗相比,我国少数民族中仍有大量史诗存活于仪式中,口头诗学理论是不能完全观照这类仪式史诗的,还需要仪式文学、人类学、民俗学、叙事学、比较文学等多元学科的综合研究,展开学科间的对话交流,促进学科间的互鉴与反思。

正如纳吉在还原《荷马史诗》语境中发现,这一经典史诗经历了祭仪颂词、赛诗节口头演述文本到书面定型文本三个阶段,大部分史诗经历了“仪式文本史诗—口头文本史诗—书面文本史诗”三个主要发展阶段。当然,任何事物的发展并非绝对化的,史诗有其特定的发展规律,但并不是一成不变的单线发展模式,即并非所有的仪式史诗都会发展成为口头史诗或书面定型史诗。有的仪式史诗虽然逐渐从宗教类的祭祀仪式中脱离出来,朝着民俗化、娱乐化和大众化的方向发展,但没有脱离仪式这一语境。如东巴祭天仪式中融合了东巴舞、游戏、赛马、民间歌舞等众多民间娱乐内容,类似于民间庙会中的文艺演出。当然,史诗本身是一个开放的、发展的学术概念。当下的史诗概念内涵及范畴与以《荷马史诗》为典范的“英雄史诗”的早期史诗概念不能等同,史诗概念内涵及外延不断得到拓展,也正好反映了世界范围内不同民族或区域的史诗形态的多元复杂性。从我国多民族、多区域的史诗存在形貌上考察,南方民族史诗与仪式关联度更高,而北方民族史诗与仪式脱离程度高,基本上是以单一文本的长篇口头演述为主。当然,这并不意味着北方民族史诗完全与仪式相脱离,我国著名的“三大史诗”也还保留着特定的仪式叙事元素,如一些节日典礼、民间婚庆、宴会也还是史诗演述的重要场域,且兼具祈福禳灾的宗教功能。区别在于“三大史诗”的演述更多是为现场的受众服务,而不再是单纯地为宗教服务,其已经演变为独立的口头传统艺术。相对来说,北方民族史诗受宗教仪式制约程度低,其创编程度、受众参与程度、娱乐程度等方面比南方的仪式史诗要高。我国中原、江南等汉族地区的变文、宝卷、傩戏、挽歌、婚礼歌等民间文艺虽与仪式有一定的关联度,但与南方少数民族原始宗教仪式中的史诗演述存在较大的差异。正如陈泳超所指出的,这类文艺现象应称为“仪式文艺”,即“与民众日常生活中的各类仪式紧密关联的文艺样式”。从广义的学科属性来说,仪式文艺属于仪式叙事学和仪式文学的范畴,它涵盖了仪式史诗、仪式神话、仪式故事、仪式戏曲、仪式表演、仪式艺术等众多文类。

综上所述,从仪式演述视角来考察活态史诗的内部构成与文本特征,有利于我们从动态的、全观的、辩证的视角认识与把握复杂的史诗概念及范畴,从而丰富、推进史诗学理论。同时,有利于反思传统文学观,深化与仪式相关的文学、叙事学、艺术学等学科间的对话交流。

(原文刊载于《百色学院学报》2025年第1期,注释从略,详见原刊)