摘要:在不同的傣族聚居区,其史诗演述传统不尽相同。西双版纳以傣泐支系为代表,既有口传歌手“章哈”在“上新房”“祭寨神勐神”等传统语境中口头演述史诗,也有“康朗”“波占”等演述人在一些日常生活中手持文本复诵史诗。而德宏以傣那支系为主,并没有专门口头演述史诗的歌手,而主要以“贺鲁”“摩整”等演述人在仪式生活中手持文本复诵史诗,或者在戏剧舞台上演绎史诗。在不同的演述语境中,这些演述人群体可以互相转换身份,在史诗的创作、抄写和演述的过程中扮演不同的角色,彼此合作最终达成傣族史诗的演述与传承。

关键词:傣族史诗,手抄本,章哈,演述人,演述语境

傣族是一个擅于诗歌表达的民族,号称“千行以上的叙事长诗就达五百部以上,其中的‘五大诗王’,少的一万二千行,多的长达十多万行”,[①]可见数量之多,是一笔丰厚的文化财产。傣族的诗歌不仅数量众多,而且种类丰富,含创世史诗、英雄史诗、爱情悲剧诗等。当然,史诗和叙事诗这两个概念是有所区别的,关于它们的定义学界尚有歧义。总体来说,其分类越来越严格和细化。傣族民间话语体系中并没有“史诗”、“叙事诗”对应的专用词汇,一般统一称为“坦”[tham55]或“令”[lik53]。细致区别的话,前者倾向于佛经中比较深奥的巴利语经典,即用傣文音译书写的巴利语,一般普通民众难以弄懂;后者泛指用傣文书写的韵文体长诗,较少含有巴利词汇。“令”的内容包括外来的佛经故事、傣族神话、民间故事等等。例如,《巴塔麻嘎捧尚罗》、《创世纪》等创世史诗,《召树屯》、《相勐》、《兰嘎西贺》等英雄史诗,以及其他阿銮故事长诗,都可以归入“令”的行列。

那么,傣族何以世代传承着数量繁多种类丰富的史诗呢?追根究底,与诗歌的演述人和演述语境有着重要的关系。这里说的“演述”(Performance),是指史诗在仪式中具有曲调的吟诵,或者是在乐器伴奏下的吟唱,兼顾表演的形态和叙述史诗本身。[②]“语境”(context)一词,刘晓春以为[③]在狭义上指:“话语语境,即话语、语句或语词的上下文,或前后关系、前言后语”。广义上是指:“言语和文字符号所表现的说话人与周围世界相互联系的方式,事物的前后关系、境况,以及一定的社会、历史、经济、文化等诸多要素之间的相互作用和相互联系”。[④]换句话说,在史诗演述这个范畴,既涵括史诗演述的情景语境(context of situation),又包括更广泛的文化语境(context of culture)。前者指言语行为发生时的具体情景,后者指说话人生活于其中的社会文化背景。我们知道,大多数南方民族的史诗处于活形态发展的状态,史诗通常是在仪式活动中完成演述和传承的。因此,一个史诗传统的演述语境也是它的传承语境。

一、傣族史诗的演述特点

总体来说,傣族史诗演述语境具有几个特点。首先,我国傣族人口近一百二十万,由于聚居或散居在不同的地域,形成了西双版纳傣语和德宏傣语两大方言区,对应地形成了不同的史诗演述传统。在不同的傣族地区往往流传着内容相似,名称大同小异的史诗文本。例如,西双版纳有英雄史诗《兰嘎西贺》《召树屯》,德宏则称《兰嘎西双贺》《朗腿罕》,两地都有《千瓣莲花》《嘎鵬》等内容高度相似的长诗。

其次,西双版纳傣族史诗演述有二元传承模式——既有民间歌手的口头演述,也有手持文本复诵的方式。一方面,民间歌手“章哈”[tsaaŋ33xap55]为民众口头演述史诗,对傣族诗歌的发展和传承起到了重要的作用。张公瑾认为傣族章哈“为我们留下了五百部左右的长篇叙事诗”。[⑤]对章哈来说,在成为一名合格口头歌手的学习过程中,他们借助手抄本来记忆和练习,逐渐累积腹藏曲目。然而一旦进入演述情境中,手抄本就不能出现在演述语境中。另一方面,史诗手抄本存放在佛寺内,在赕佛的日子里,以“波占”为首的信徒们可以为普通大众吟诵这些史诗。这种吟诵是表演理论意义上的演述行为,演述人使用特定的曲调,与僧人诵经有本质的区别。

再次,德宏傣语方言区域的傣族目前并没有发现口头演述史诗的现象,而是以手持文本的复诵模式。除了傣泐支系有职业化的民间歌手“章哈”外,德宏、景谷、临沧等地的傣族几乎没有章哈,这一点值得注意。虽然有“摩哈”这类半职业的民间歌手,但他们主要擅长民歌、山歌,而不能口头演述史诗。因此,存储在佛寺内的大量史诗抄本,主要由“贺鲁”和其他信徒负责演述,演述时使用特定的曲调。

最后,傣族民众具有供奉佛经以求功德的传统习俗。西双版纳傣族大多有“赕坦”(即供奉佛经)的节日。供奉佛经仪式一旦达成,抄本即刻变为全民共享的文化财富,任何人都可借阅、传抄,如此反复。直到抄本毁坏严重才能处置,或焚毁,或在建造新佛塔时将它们置于塔基底部,实现史诗抄本的更新换代。传抄手抄本时以老傣文为主,少量用新傣文。随着历史的发展,如今手抄本的制作成本越来越低。[⑥]

二、西双版纳傣族史诗的演述人与演述语境

要了解西双版纳傣族史诗的篇目,可以大体参考《贝叶经全集》。该书系共一百卷,除了佛教经典之外,含有傣族的文学艺术、社会历史、民情民俗、伦理道德诸多方面的内容。其中,《召树屯 青瓜王》《玉喃妙》《粘响》《粘芭细敦》《嘎鹏》等都是民间流传度较广的篇目。此外有《中国傣族诗歌全集》也将出版一百卷,届时《召树屯》《婻波冠》《乌莎巴罗》《粘相》等史诗(叙事长诗)都会面世,展示数量众多且内容缤纷的傣族史诗盛况。

(一)史诗演述人

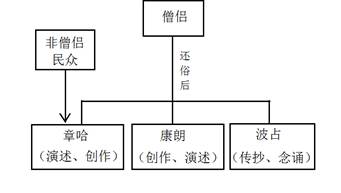

在这里的“演述人”(Performer)不单指歌手、艺人,也指民间生活仪式中吟诵、讲述史诗的人。虽然史诗在内的口头文学大多是人民的集体创作,是集体的传承,但是不得不承认,对史诗的演述和传承发生主要作用的却是为数不多的、具有超强记忆能力和创作才能的人群。总的来说,西双版纳傣族史诗的演述人群体主要有歌手“章哈”,信徒首领“波占”和“康朗”。如下图1所示:

图1

在传统的傣族社会中,佛寺相当于教育机构。八九岁的适龄男童入寺做小沙弥,对他们来说这相当于入学。他们在佛寺内不仅要学习佛教规矩和念诵佛经,还要学习傣文和天文历法等知识。待到十八九岁时,大部分人即可“毕业”,还俗务农成家立业。少部分继续留在佛寺追求更深的佛学修行。在还俗僧人“大军”中,有的人成了“波占”[po33tsaan33],他们是佛教生活与世俗生活的重要联络人,在日常仪式中负责为村民邀请、配合、辅助僧人念经。作为佛教信徒的总代表,他们是沟通僧人与普通大众的媒介。在佛教入夏安居期间,他们带领普通信众按照佛教规矩来礼拜,赕佛诵经。在日常生活中,一旦村民举办佛教相关的仪式,他们要承担主持任务。如果村民要供奉某部佛经,也可以请波占抄写,并且在仪式上吟诵。根据具体情况的需要,可以为听众念诵完整的抄本,也可以象征性地开个头念诵一两章即可。总体来说,波占在宗教生活中起着示范、教导、监督的作用,也是傣族史诗的演述人和传承者。他们对史诗传承的突出作用在于抄写和佛教仪式上的吟诵。

几乎每个傣族村寨都有一位波占,而大部分波占通常都具有康朗[xa55naan55]的称号——那些到20岁仍不还俗,经佛寺长老主持晋升仪式就可以升为“督比”(佛爷),之后再还俗即可被称为“康朗”。他们是佛寺培养的傣族知识分子中的佼佼者,也是南传佛教对傣族社会发挥教化功能的重要载体。由于在佛寺修习多年,大部分康朗具备了丰富的佛学知识,通晓佛教经典,熟练掌握傣文。同时他们也不脱离传统村社生活,基于此,他们最容易根据所掌握的学识进行傣文诗歌创作。一方面,将佛经故事改编成傣文长诗,从而实现佛教经典的傣族化和本土化;另一方面,将民众喜闻乐见的民间故事吸纳到佛经中,将本民族的优秀文化纳入佛教正统中去,从而得到更好地传承和保护。他们创编出来的诗篇,主要供章哈们传唱,而有的康朗本身就是章哈,因此可以自创自唱。许多康朗喜爱诗歌,逐渐成长为著名的诗人和歌手。例如,历史上较为著名的波玉温、康朗英、康朗甩等人。在傣族史诗的传承过程中,康朗的突出贡献主要在于创编,演述是其次的。作为受到佛教深刻影响的史诗传统,傣族诗歌经历了三大主要趋势,即“说唱形式的书面化、说唱内容的佛教化以及说唱传统的职业化”,[⑦]而康朗在这个过程中都起着关键的作用。

“章哈”即歌手、歌匠,或泛指可以创编诗歌的人,是傣族史诗的主要演述人。除了一部分章哈是来自还俗僧人,得益于佛教系统的培养,还有相当多的章哈是来自非佛教系统。特别是不能入寺学习的女性章哈,她们只能从村社生活中习得史诗演述,是民众中脱颖而出的唱歌能手。女性由于不能入寺学习,若想成为一名章哈首先得自学文字,掌握常用曲调,逐步记忆短篇中篇到长篇的文本。当然,有的章哈是根本不懂傣文的,她们凭借高超的记忆力来演述长篇的史诗。在章哈的成长过程中,拜师学艺是一条最普遍的途径。在打好文字基础和掌握基本曲调技法以后,一般就可以由师傅带入演述语境。在“实习”的阶段,他们通常先分担师傅的一部分演述,熟悉演述过程并练习与听众互动,提高自己的即兴创编能力,从而逐渐获得听众的认可,扩展自己在社区中的知名度。直到最后脱离师傅的现场督导而承担演述完整的篇章,就算是出师了。一个成熟的章哈在他们的唱歌生涯中都会不断地向高手拜师学习,所拜的师傅主要是德高望重的康朗,章哈可以和他们沟通自己想要唱的歌,然后由康朗落笔创作成诗篇文本。

以上这三类群体就是西双版纳傣族史诗的重要演述人。三者之间并非彼此割裂的状态,而是互相协作相辅相成的:波占主要承担传抄、吟诵的任务,而康朗重点负责创编,章哈则以演述为主要使命。他们共同完成了傣族史诗的传承,对傣族史诗的发展都起着重要的历史作用。如今,这三种主体的人数和结构都在发生变化。由于傣族信仰佛教,日常佛教仪式比较多,村寨对波占的需求量比较大,因此波占人数比较多。成为波占的门槛也不高,只要掌握傣文,就能很好地完成传抄、吟诵的任务。然而,随着傣族僧侣大量减少,达到佛爷级别的人数也急剧下降,具有深厚文学功底,能够创编新诗篇的康朗渐渐变少,这也是现今再难产生傣族新长诗的重要原因。现实中,这几年章哈的人数变化却有点特殊,章哈人数不断增多,但是能够演述史诗的为数不多。过去的生活中,章哈演述史诗的场景比较普遍,每当夜晚降临,人们一边享用美食一边聆听章哈的歌唱,就如围在篝火旁聆听老人讲述故事那样平常。那是过去傣族民众汲取知识文化,丰富精神生活,陶冶文学情操的主要途径。以至于人们把章哈比喻为“菜里的盐巴”、“米饭中的糯米”、“芳香四溢的鲜花”,可见民众对章哈的喜爱和肯定。如今在人们心目中,章哈具有优雅和知识渊博的形象。许多人由于在孩童时期亲耳聆听章哈和感受过章哈的魅力,从而立志长大后成为一名章哈。章哈也是傣族传统文化的重要载体,世世代代的章哈走村串寨为民众演述史诗,不仅向普通大众传授知识文化,也宣扬了傣族诗歌的魅力。如今,随着收入的提高,人们的文化生活丰富起来,傣族社会对章哈的需求增多,章哈似乎又迎来了蓬勃发展的历史机遇。

(二)史诗演述语境

时间、空间、演述人、受众、表演情境、社会结构、文化传统等因素共同构成了史诗演述的语境。在此主要介绍傣族史诗演述的自然语境,即“由惯常的表演者,在惯常的时间和地点,为惯常的观众进行表演”。[⑧]傣族史诗得以传承下来,犹如鱼儿离不开水那样离不开民众生产生活的需求。民间各种仪式活动是史诗最重要的生存土壤和演述语境。

如今,傣族村寨中上新房、婚礼以及各种大型佛教赕依然是史诗演述最常见的语境。例如,西双版纳勐海县章哈文化比较兴盛,此地居民上新房时请章哈来演唱助兴几乎是必不可少的节目。在新居落成前,主人就先预约好章哈,要开门节过后才可以举办活动。上新房仪式通常持续三天,第一天邀请亲友并准备待客的食材,第二天请僧人前来念诵佛经,在波占的主持下举行净化空间的各种小仪式,并由寨长负责祭告寨神。第三天,迎接家神入驻,并将金银细软和大小家具搬入。当晚,章哈按约定的时间到达,从傍晚七点左右开始通宵达旦演述庆祝。主人以贵宾待之,在新居最宽敞的堂屋中摆上一桌饭菜瓜果,专供章哈食用。桌后铺上厚垫褥以供他们坐卧休息。一般得邀请两位章哈,加上他们各自带来的笛师搭档,一共是四人出场。章哈演述通常是一问一答的形式,甲方唱时,乙方一旁聆听和休息,然后乙方回唱并发问,如此整夜歌声不绝。所演述的内容大多是《帕雅桑木底》等与建造房屋相关的篇目,叙述傣族先民从走出山洞到住进简易草棚又到凤凰竹楼的过程。描述了各种动物帮助人类建房,以及村民友好互助的传统。除此之外,也可以根据听众的喜爱选别的诗篇。例如,叙述人类起源的《布桑该》,实际上以上两篇常被视为史诗的组成部分。总体来说,演述的篇目比较自由,根据听众喜爱为主。以《上思茅》为例,该篇共有八个段落,可以完整演述也可单独演述,全凭章哈即兴发挥。内容讲述一位傣族青年为求得心上人之爱,到各地做生意一路上的所见所感。总之,凡民众爱听的内容,又不破坏上新房喜庆主题的篇目就可以为大家演述。听众常常一边聆听章哈的歌一边喝酒吃菜,听到高兴处就会“水水水”地有节奏地呼喊,使新屋洋溢着喜庆的氛围。在演述的过程中,听众源源不断地走上前,恭敬地将人民币递到章哈手中,以示鼓励,这是除了主人给的酬金之外章哈的额外收入。章哈根据当时的情景,可即兴创作出赞歌感谢馈赠者。总之,在章哈的史诗演述过程中,受众与演述者共同构成了一个交流互动的表演场景,受众的趣味、爱好、现场的即时反应等因素都会或隐或显地影响到章哈的演述。

章哈在仪式中的每一次史诗演述,都产生不同版本的歌。“由于演述场域的不同和变化,每一次的表演事件也会相应地出现不同的史诗文本……更不用说,两位或者两组表演者的演述也会同时形成两个独立的表演文本。”[⑨]傣族章哈的口头演述,极为符合这样的描述。不同的章哈组合对唱,由于他们各自所掌握的史诗篇目和篇幅长短不一,对唱的故事内容、主题的次序不一致,对唱产生的都是“这一次”的演述文本。举个例子,出版的《贺新房歌》中含有“吉祥歌声贺新房”“鸡招呼乌鸦”“伐木料”“盖新房”“房子式样的由来”“众生合力建新房”“黄牛王的故事”“远离灾害吉祥如意”共八段歌,[⑩]它仅是某一次上新房仪式章哈口头演述的文本而已,换个时间地点,就有篇幅长短不一,次序不同的文本。每一段歌都是相对独立的,章哈在每一次具体演述中根据自己的演述能力,以及现场互动情况来省略其中某段歌,也可以即兴加入听众喜爱的其他篇,所产生的文本是表演者与听众交流互动的产物。

与上新房类似,婚礼上也常邀请章哈来演唱助兴,演述的场域基本相似。此外,也有比较庄严的史诗演述语境,创世史诗《巴塔麻嘎捧尚罗》(民间简称《捧尚罗》)主要是在祭祀寨神勐神、祭寨心石等庄严的场合上演述。

三、德宏傣族史诗的演述人和演述语境

再来看德宏傣族的情况,这里也是傣族史诗传承的核心阵地。据《中国云南德宏傣文古籍编目》所统计的881条古籍篇目中,文学类一共有572条。含《创世纪》《千瓣莲华》《万相边勐》等史诗以及大量的“阿銮”系列长诗,诸如《螺蛳阿銮》《羚羊阿銮》《神弓阿銮》《青蛙阿銮》《酸鱼阿銮》等多达96部,[11]内容极为丰富。很多篇目虽然是源于佛经故事,但在历史上早已完成傣族化,同时也吸收了丰富的傣族世代流传的民间故事,形成了兼有佛教色彩与民族特色的长诗。如今,这些史诗抄本大部分都是以佛寺经籍的形式保存在佛寺内。

(一)史诗演述人

德宏没有章哈这样职业化的史诗歌手,负责演述史诗的人群可以分为佛教信众和普通大众两个阵营。在佛教信徒中,以“贺鲁”[ho35lu11]和“雅坦”[ja33tham55]为主。他们负责传抄,并在相关的仪式场合中吟诵。在普通大众中,以“摩整”(戏师)为领头的民间戏班子,他们创编和演述着史诗。如下图2所示:

图2

“贺鲁”,字面意思即带领大家赕佛的人,与前文介绍的“波占”相似。但是相对于西双版纳来说,德宏傣族的僧侣数量比较少,绝大部分佛寺没有僧人住持。因此,许多需要僧人参与的民间仪式就由贺鲁来替代完成。例如,婚礼上为新人举行的“搭桥”仪式③,若是有僧人就由僧人来念诵佛经,若是没有僧人,那就由贺鲁替代。在每年入夏安居期间,也由贺鲁带领众信徒赕佛诵经。德宏傣族民众同样有供奉佛经以求功德的传统习俗,一般就是请贺鲁帮忙抄写文本,待到恰当的时节再请贺鲁当众演述。总体来说,在德宏的宗教生活中,由于缺乏僧侣,贺鲁发挥着极为重要的作用,凸显了他们这个群体的重要性。

佛教女信徒的地位比较低,这是众所周知的事。德宏傣族女信徒中即使有很高佛学造诣的人,也没资格成为一名“贺鲁”。但是南传佛教并没有限制女信徒为众人抄写和演述佛经。德宏傣族的佛教信徒中,女性占了较大比重,有许多女信徒能够胜任吟诵佛经的职责,有的还练就一手好字,常为村民抄写佛经(含史诗文本)。人们统一尊称她们为“雅坦[ja33tham55],可以理解为掌握佛经的“女长老”。

虽然没有口头演述史诗的章哈文化,但是德宏地区傣剧却发展得很好。傣剧以戏师为核心人物,人们称之为“摩整”[mo35tsəŋ55]。戏师对史诗的创编和演述具有关键的作用,傣文功底深厚的人能够将长诗改编成剧本。例如,历史上有名的土司刀安仁,他曾创编出《阿銮相勐》《朗画贴》《混披盏米》《三请梨花》《女斩子》《大破天门阵》《三下南唐》《陶和生》等剧本。戏师主要基于民间故事、叙事长诗,或佛经故事来创编成剧本。如今人们常演的传统剧目有《相勐》《千瓣莲花》《朗腿罕》《娥并与桑洛》《海罕》等。值得注意的是,假设某个文学功底深厚的傣族先民将长诗改编成一个剧本之后,随着剧本流传开来,经过民间诸多戏师和戏班子的不断演绎,原来的内容也随之变化。“民间叙事的讲述与表演是一个充满了传承与变异、延续与创造、集体性传承与个人创造力的不断互动协商的动态过程。”[12]

以上介绍的德宏傣族这几类史诗演述主体,贺鲁、雅坦主要负责传抄和吟诵,摩整(戏师)则创编和演述。当然,他们在文化生活中并不是割裂的,而是相辅相成的,有的人甚至身兼多职。例如,僧侣还俗后可以做贺鲁,贺鲁和雅坦在闲暇之时也可以成为一个出色的戏师。

(二)史诗演述语境

除了德宏之外,保山、景谷、临沧等地大多数傣族也自称属于傣那支系,使用德宏傣语方言,他们也没有章哈文化,史诗演述基本都是手持文本的复诵模式。这些演述一般都是在佛寺内,或者民间仪式中一些较为庄严的语境进行。人们称这种演述为“贺令”[ho55lik53],贺是指吟诵,令泛指长诗抄本。“贺令”时使用一定的曲调,德宏傣语称“哈贺令”[xaam55ho55lik53]。

与上文做对比,这里也举一个上新房仪式作为例子。德宏傣族的上新房仪式大致举行两天,第一天邀请亲友并准备待客食物。第二天,将家神、佛像迎入新居中置于最神圣的位置,然后将家具搬入。之后是在屋内“贺令”,目的在于净化空间、祝福主人的新生活。芒市傣族如今都翻盖了新式小楼房,通常有三层楼,二楼的堂屋常被视为神圣的场合,佛像一般放在堂屋左侧,老人们就聚在这里,脱去鞋帽盘腿而坐,双手合什拜佛一起诵经祝福,之后聆听贺鲁手持文本“贺令”。他们选的大多是寓意较为吉祥的篇目。例如,笔者于2010年在芒市调查期间遇到上新房演述《那都相》,讲述的是“八代老财主”一家如何兴旺发达的故事。很明显,演述该诗篇的目的是祝愿主人像故事主人公那样百世兴旺。此外,还有《三时香》等篇目也适合演述。围在贺鲁身边听他演述的受众大多是老人,在演述的过程中他们神情比较庄重,不能喧哗。

除了上新房外,婚礼、葬礼上几乎都有贺鲁的“贺令”活动。此外,村民一年中积累下来的或为做功德或为还愿而供奉的佛经,一般统一在入夏安居期间由贺鲁当众演述。这种与佛教相关的演述一般受到时间和空间的限制,演述人和听众也局限于特定人群。

相对来说,傣剧的传承语境显得比较宽松,任何爱好文学的村民都可以传抄、创作和表演。傣剧是年轻的剧种,虽然仅有一百多年的历史,却有旺盛的生命力。以盈江县旧城镇为核心向周边辐射,如今已在德宏范围内广为流传。在德宏,除了有政府组织的傣剧团外,民间也有大量的戏班子。成员都是平日务农的村民,基于对傣剧的喜爱,他们自发组织起来聚在戏师家中一起学习剧本和唱腔。戏师不仅要在平日里一字一句教他们唱词,上台表演的时候也要在幕后提词引导。有的村寨还细分老中青若干戏班子,各自演绎本年龄段喜爱的剧目例如,老年人喜欢《程英舍子》(改编自《赵氏孤儿》)、《唐王游地府》、《公孙犁田》等剧目。中年人则偏爱《娥并与桑洛》《朗腿罕》等与爱情有关的剧目。年轻人一般喜欢《十二马》《冒少对唱》等简单而欢乐的剧目。

民间傣剧表演不受时节的限制,逢年过节或者村寨举办某个“摆”时,都可以邀请本地的戏班来表演他们拿手的剧目。这种现象如今很普遍,笔者在德宏州几次田野考察时,在盈江县和梁河县若干乡镇都有遇到村民自娱自乐的傣剧表演。例如,2009年“三·八”妇女节在盏西镇芒冷村见到老年戏班演的《二么挂灯笼》(村民自创的新剧目);2010年春节在芒章乡线帕村见到中年戏班演了《瘾君子》(自创的教导类新剧目);2014年春节在支那乡芒海村见到老年戏班演了《公孙犁田》;2016年国庆节在芒东乡曼果村见到老年戏班演的《程英舍子》。傣剧的发展过程中有一些值得注意的变化:首先是演员由过去男性居多转变为如今的女性为主;其次是听众逐渐趋于老龄化,年轻人很少参与;还有就是产生了许多教育类的新剧目。这些都从侧面反映了民间自然语境中傣族长诗的演述现状。

除了上文中详细介绍的西双版纳和德宏外,我国其他傣族聚居区,比如孟连、耿马、景谷等地的傣族也传承着大量的叙事诗。例如,在《中国云南孟连傣文古籍编目》中列出了64 个叙事诗条目及其内容简介,诸如《荷花王子》《椰子公主》《鸡毛阿銮》《婻嫩罕》《白螺阿銮》等,①都是与前两个傣族地区相似的篇目。由于这些地方的傣族大多自称傣那,含少量的傣泐支系,因而其史诗演述人和演述语境可以参考上文所介绍的两类情况。

结语

综上所述,本文旨在对比分析傣族两大傣族聚居区傣族史诗的演述人及演述语境。以傣泐支系为主的西双版纳傣族和以傣那支系为主的德宏、保山、临沧等其他区域的傣族,由于属于不同的方言区,受到南传佛教不同教派的影响,创制和使用的文字不同,以及居住区域封闭和开放程度不同等等原因,导致了史诗演述传统的不同特点。西双版纳傣族地区有二元传承模式,既有口头演述史诗的传统,也有手持文本复诵的模式。傣泐支系的口传歌手“章哈”是口头演述史诗的主要群体,而“波占”、“康朗”则是手持文本的演述者;德宏傣族则以“贺鲁”、“雅坦”等佛教信徒手持文本演述史诗为主要方式。此外,民间傣剧表演也是史诗的重要演述语境。要注意的是,“波占”和“贺鲁”同时作为佛教信徒领头人,他们在生活仪式中演述史诗的作用并不完全相等。由于德宏傣族僧侣人数相对于西双版纳少,大部分仪式由贺鲁主持,因此,“贺鲁”在史诗演述和传承中所起的作用更大。换句话说,如果我们去西双版纳考察傣族史诗,可以首选章哈作为访谈对象,追踪章哈的演述活动就能深入了解史诗的演述传统;而如果去德宏考察傣族史诗的话,“贺鲁”应该是核心群体。总之,无论是西双版纳还是德宏的傣族,两地的史诗几乎都是活形态地发展着,都是在日常生活仪式中展演,是在特定时空和特定文化环境中自然发生的。不同在于,西双版纳傣族史诗的文本受到演述语境的影响。同一个章哈在不同情景语境中的史诗演述,或者由于不同的歌手组合对唱,他们可以创造和形成新的史诗文本。而在德宏人们以手持文本的吟诵,只是一种复诵,不再产生口头诗学意义上的“新文本”了。

作者联系方式: 屈永仙,中国社会科学院民族文学研究所

项目基金:本文系中国社会科学院登峰战略优势学科建设“中国史诗学”阶段性成果。

本文原载《民族艺术》2018年第5期,注释请参见原刊。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。