摘 要:文化祖先型神话以叙述特定祖先的行为事迹为主体的神话。不同地区叙述同一个文化祖先的不同神话文本往往具有明显的区域性差异。文章以具有代表性的广西田阳县文化祖先布洛陀神话为例,具体考察该地区布洛陀神话与其他地区以及县域各地的叙事差异,从布洛陀神话叙事与当地风物的结合、布洛陀行为事迹的当地生活化、布洛陀叙事对其他地区神话的借鉴或改造等方面作出分析,并进一步探讨特定区域文化祖先神话叙事与中华民族文化祖先神话叙事的统一性问题。

关键词:文化祖先型神话; 布洛陀神话; 神话叙事; 神话区域特色;

所谓“文化祖先型神话”也可称之为“文化祖先神话”“始祖神话”,是以叙述特定祖先的行为事迹为主要内容的一种神话类型。这类神话与创世神话或文化英雄神话存在交叉关系,通过叙述文化祖先的出生、成长、特征、行为、事迹乃至死亡、纪念等系列情形,表达出后人对祖先的敬仰之情,对激发人们的文化认同和民族自豪感具有一定的作用。许多神话爱好者包括不少研究者在考察或认知文化祖先神话叙事时常走入一个误区,即在先验意识的作用下对神话中的“祖先”作出扁平化的判断,认为神话所塑造的“祖先”是一个非常具体又非常稳定的形象,忽视不同地区对这一神话的再加工、再创造乃至某些本质上的更改。诸如伏羲、女娲、炎帝、黄帝这些多民族神话中经常出现的文化祖先,尽管在不同神话叙事中总体上又给人一种大致相同的感觉,但在不同地区、不同民族甚至不同的历史阶段关于这些祖先形象的叙事会千差万别。尽管同一个祖先叙事的区域性特色并不会导致神话主题的高度个性化,但在不同地区相同主题的文化祖先神话叙事中出现某些局部性、细节性的差异,却是神话研究中一个值得关注的问题。本文以布洛陀神话叙事为案例,考虑到布洛陀神话数量的丰富性和不同神话表述的复杂性,重点选择《壮族神话集成》1中收录的流传在广西壮族自治区田阳县一带的布洛陀神话为主要研究对象,通过对其神话叙事区域特征的探讨,寻找文化祖先型神话叙事区域特色的表现及成因。

一、同类文化祖先神话叙事区域性的常见表现

人们考察民间文化时常常会发现,绝大多数口耳相传的传统文化具有强大的生命力,不仅老百姓喜闻乐见,乐在其中,而且许多文化表述在不同的讲述人与受众那里具有差异性。特别是有关文化祖先的神话在民众的心目中占有重要地位,并且在重大节俗活动、民间祭祀中经常得以运用或重构。其中,布洛陀神话在这方面很具代表性。壮族布洛陀神话并不是一个单一的文化始祖叙事,而是由众多关于布洛陀生平事迹所形成的一系列神话的统称,从目前能耳闻目睹的神话资源看,不仅有丰富的传统麽经文献中的神话,也有从民间艺人或讲述人那里采集的口头文本神话,以及留存在文物、图像以及民俗活动的神话等。壮族作为中国少数民族中人口最多的民族,族源可以追溯到先秦秦汉时期史籍所记载的居住在岭南地区的“西瓯”“骆越”等古老民族,在漫长的历史进程所形成的神话记忆中既有盘古、伏羲女娲、炎黄等这些中华民族共同的文化祖先,也有布洛陀、姆洛甲等具有本民族特色的文化始祖。这种情形在许多民族神话中都是一个相当普遍的现象。一些研究者认为,“布洛陀和女米六甲故事流传在广西北部壮族地区,西边可以到达云南文山,东边抵达红水河流域。右江流域也有这类故事。”2对壮族所普遍认可的男性文化祖先布洛陀而言,在不同壮族地区的叙事也是各具特色。田阳县隶属广西壮族自治区百色市,地处广西西部,右江河谷中部,在人口分布比例中该地区的壮族人口占到总人口的90%左右,因此此地流传的有关壮族文化祖先布洛陀的神话传说及故事数量丰富,通过对这一区域的布洛陀神话进行观察分析,可以发现文化祖先神话的创编与传承过程中的某些规律性问题。

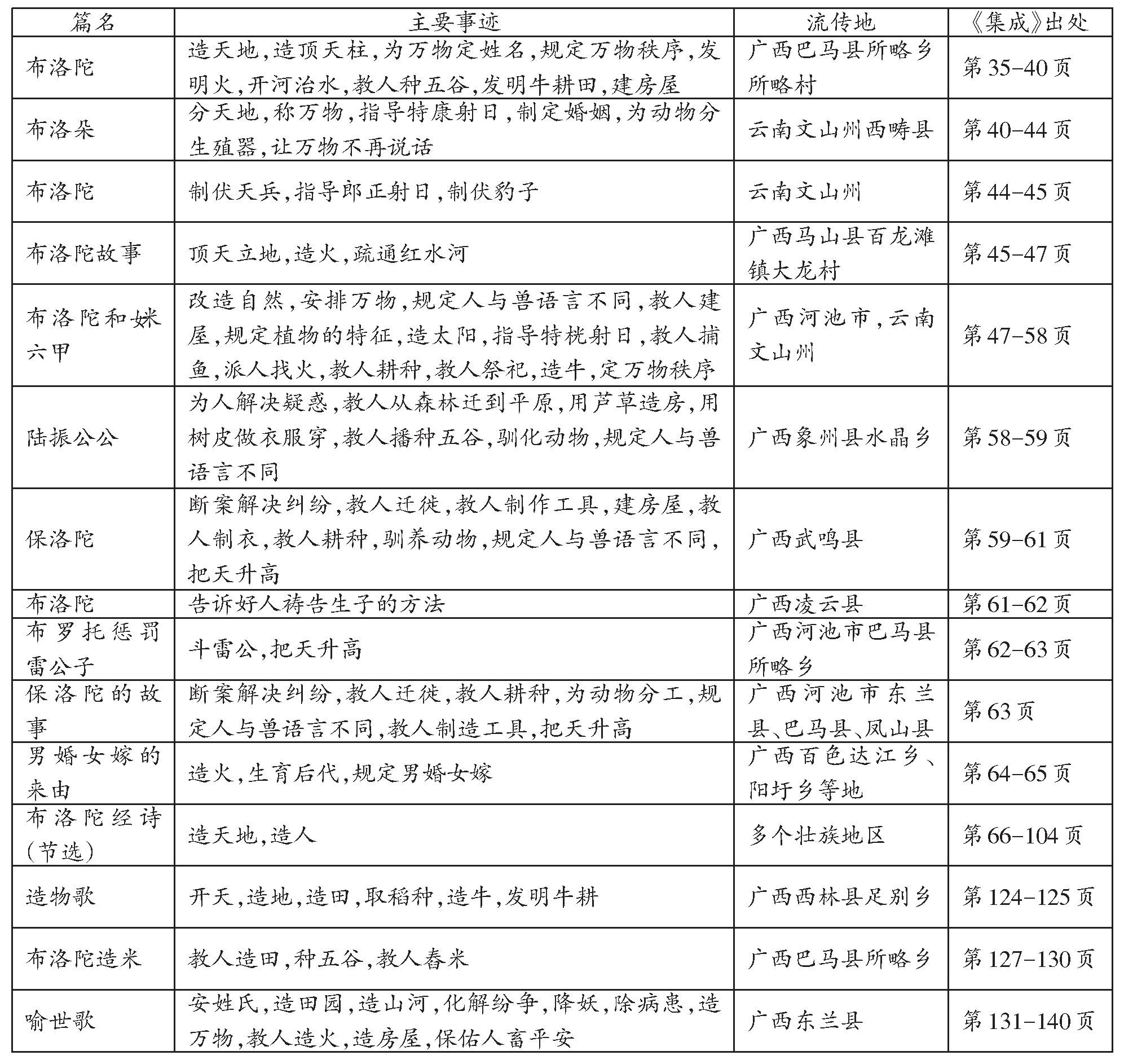

为从整体上考察这一问题,我们从两个角度入手。首先把布洛陀神话叙事的基本构成放在布洛陀神话流传较广的广西和云南两个地区,通过选取神话文本中有关布洛陀事迹方面的描述作为参照,对布洛陀叙事内容作出大致的比较(见表1)。通过表1可以大致得出如下几个结论:(1)各个地区的布洛陀神话叙事都程度不同地涉及了这位文化祖先福泽后世的不朽业绩,我们如果把这些业绩与布洛陀的生平事迹以及其他活动结合起来考察,会发现每一篇神话都无一例外地表达出颂扬与缅怀文化祖先的叙事主题。(2)不同地区流传的布洛陀神话关于布洛陀事迹的选择与表达存在明显的不同,有的侧重于叙述布洛陀开天辟地之类创世的“神性”,有的侧重表现布洛陀与生产生活或创造文明方面的“人性”;有的叙事从宏观上强调布洛陀的无所不能,有的则选择某一个具体事例对布洛陀的英雄事迹作出描述,等等。诸如此类,表现出不同地区布洛陀叙事内容与结构的差异。(3)不同地区的布洛陀神话虽然有些叙事内容可能相似,但在具体表述上却有明显的差异,如流传于广西象州县水晶乡的《陆振公公》与流传于广西武鸣县的《保洛陀》相比,虽然在叙述布洛陀教人迁徙、教人制衣、驯养动物、规定人兽语言方面高度一致,但前者为了表现布洛陀的智慧,选用的事例是“为人解决疑惑”,而后者则是“断案解决纠纷”;特别是后者还多出了布洛陀“把天升高”的事迹。这种情况也许与讲述者或采录人个体原因有关,从总体上看,这种普遍存在的差异性是民间文化生命力的重要基础,深入研究这些差异对全面解读地方性文化或地方知识具有一定的价值。

表1 广西、云南一带布洛陀神话中布洛陀事迹的差异性表现3

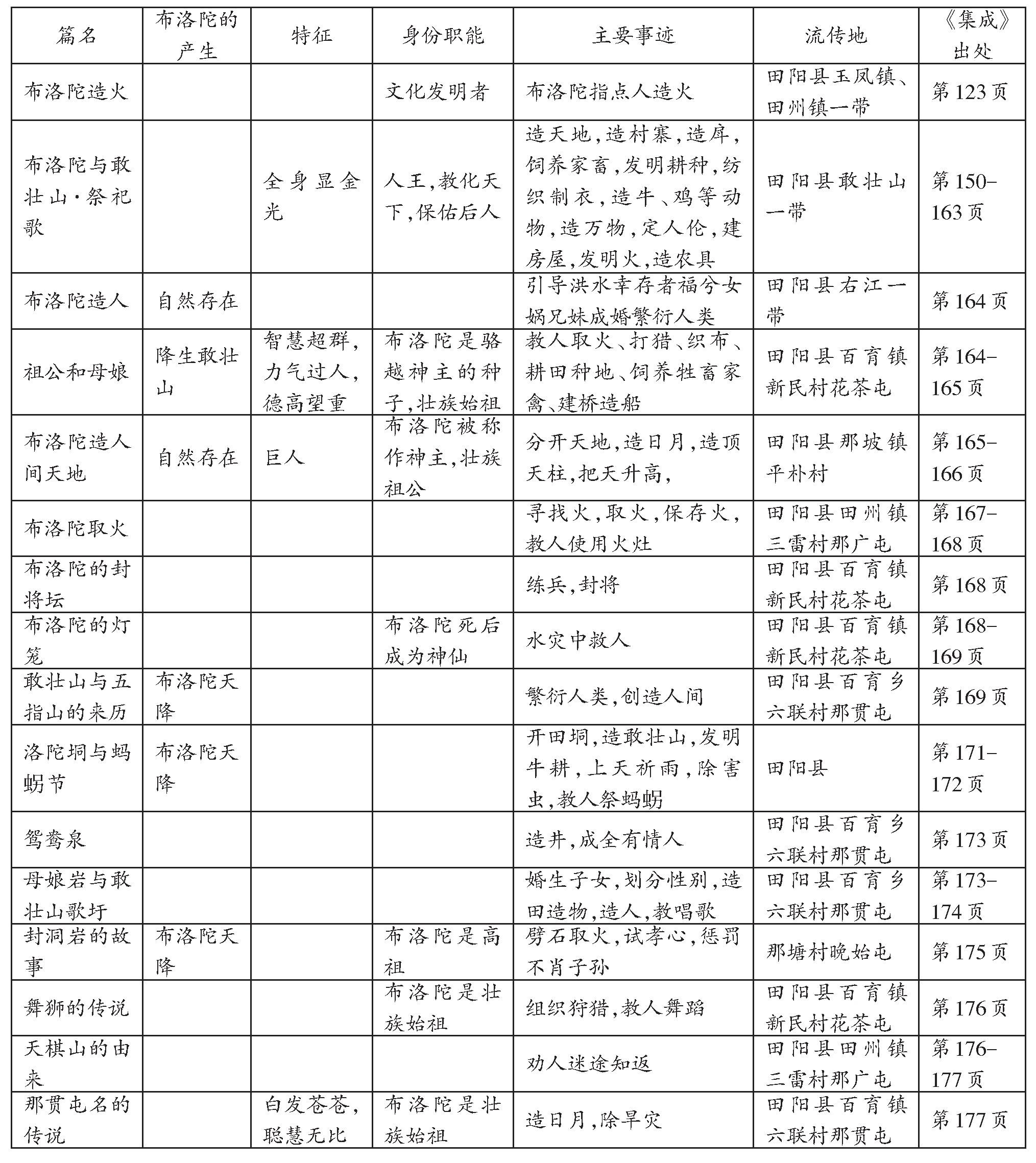

以表1中布洛陀叙事差异性为切入点,我们可以进一步对田阳县有关布洛陀神话叙事母题类型与结构做出解读与分析。对此选择与布洛陀生平事迹密切相关的布洛陀的产生、布洛陀的特征(包括身体特征、性格特征等)、身份职能、主要事迹等几个大项,根据原文本表达情况作出简单梳理(见表2)。除表2列举的篇目之外,还有流传于田阳县桥业乡那峨村谷布屯的《护河夫的传说》(《集成》第178页)叙述,布洛陀开辟活旺河。流传于田阳县洞靖乡靖安村的《那哒的传说》(《集成》第178-179页)叙述,祖布陀在“那哒”这个地方造褥赐福人间。流传于田阳县百育镇新民村花茶屯的《那宁的传说》(《集成》第179页)中叙述,“那宁”地名本意是指布洛陀养小狗的地方。流传于敢壮山一带的《那了屯的传说》(《集成》第180页)叙述,布洛陀教人们把火烧的废墟改造成田地种稻谷,并驯化野兽、造出牛马等。通过表2可以更清楚地发现,即使把布洛陀神话叙事缩小到一个县域范围,不同地方关于文化祖先布洛陀的塑造仍会出现明显的地方性特色。许多情况下叙事主题与结构相近的不同文本也会表现出差异。如关于布洛陀的产生,有的地方讲述成布洛陀自然存在,有的说布洛陀在特定地方降生,有的说布洛陀从天上下凡,等。关于布洛陀的身份职能也出现了人王、神主、神仙、高祖、始祖等不同说法。这些现象毫无疑问地表明,不同地区关于文化祖先布洛陀神话叙事的差异具有客观性与普遍性。

表2 田阳县各地布洛陀神话叙事母题类型与结构比较4

二、文化祖先神话叙事的区域特色及成因

根据表1、表2中布洛陀叙事表现出的不同地区布洛陀神话文本结构与母题的差异性,结合具体文本有关情节、细节的描述,我们可以对布洛陀神话叙事的区域特色及成因作出相应的考察与分析。

1. 布洛陀神话叙事与当地风物的有机结合。

文化祖先神话叙事在某些情节表达上的就地取材很常见,也构成讲述人与受众之间的一种默契。在布洛陀神话创作与传承中,讲述人会自觉把本地一些风物的产生融入其中。这样有利于讲述人和接受者之间的情感互动,也有助于强化文化祖先叙事的真实性与受众的认可。如流传于田阳县百育镇新民村花茶屯《祖公和母娘》中叙述,祖公和母娘仙逝后,人们在敢壮山的岩洞里建造祖公庙,塑造祖公和母娘的神像,并设立其牌位。几千年来,敢壮山香火不断,人们年年到那里祭祖朝拜,表示对祖公和母娘深切的怀念。流传于田阳县那坡镇平朴村的《布洛陀造人间天地》,在结尾处说“布洛陀住的那座山被人们称为‘敢壮山’。”流传于田阳县百育乡六联村那贯屯的《敢壮山与五指山的来历》中说,布洛陀与母勒甲受天神的派遣下凡创世时,挑的扁担断,“两只箩筐便分别落在东西相距几里的那贯和三今两地。装被褥的箩筐掉在东面的那贯,被褥落下的地方,突然间耸起了一堆土,很快便形成了一座山,这就是壮家第一山‘敢壮山’。”有时,一些看似不经意的地方风物描写,却很大程度上提升了文化祖先的塑造的效果。如流传于田阳县百育镇新民村花茶屯的《布洛陀的灯笼》中说,敢壮山东南面约3公里处,有个定翁坡。这个坡呈圆状,红壤土质,远远望去好像一朵红蘑菇,“当地人说那是布洛陀的红灯笼。”这样的神话在流传过程中,可以是当地民众每当耳闻目睹到“定翁坡”,就会自觉不自觉地想起“布洛陀”,很好地强化人们对祖先的认知与记忆。

这类现象在田阳县以外的其他地区也同样普遍存在。流传于广西巴马县所略乡所略村的《布洛陀》中讲述与布洛陀事迹有关的当今地名,涉及都安县都阳乡吉发村到大化羌圩乡古龙村之间的“堵娘滩”,东兰县长乐乡可考村的“雷公滩”,马山县贡川乡到大化县大化镇之间的“卧牛滩”等,这些风物虽然不在本地,但建立起布洛陀叙事真实性的一个重要支撑。还有流传于广西马山县百龙滩镇大龙村的《布洛陀故事》叙述,布洛陀死后,身躯也化成一座山,这山就在百龙滩的旁边。“这座山”与上文中提及的田阳县布洛陀神话中关于“敢壮山”的叙述具有异曲同工之妙。这种把祖先与当地风物联系在一起的内容,将受众对神话内容的个性化感知建构在客观现实的地方风物之中,很好地激活了人们对文化祖先的关注与情感。

2. 布洛陀行为事迹的当地生活化。

把布洛陀行为事迹不断融入当地生产生活同样可以强化对文化祖先的文化记忆。流传于田阳县田州镇三雷村那广屯的《布洛陀取火》中叙述,人们学会取火之后,为了避免火灾请教布洛陀怎样才能安个用火门时,“布洛陀二话不说,便叫人砍来木头。在屋子中间架起一个四四方方的灶膛,里面铺上泥沙,规定各家各户的火一定要在火灶里烧,不许随便玩火。”这样把祖先神话与现实生活结合起来,每当人们生火做饭时就会自然而然地想到布洛陀的事迹。

将祖先事迹融入村名地名中也是祖先形象当地生活化的常见方式。如流传于田阳县百育乡六联村那贯屯的《母娘岩与敢壮山歌圩》叙述,布洛陀与母勒甲下凡后造人,孩子长大以后,布洛陀就把孩子们由近至远分派到各个山头建家立业,繁衍后代,并给敢壮山下最早的村子取名叫“那贯”,“又将孩子、孙子们先后送到了那了、那宁、那拿、那笔、唐布、那务、那骂、那花、塘鹅、那咩、那怀、那割、那厚、那菜、那豆、那楼、那鸡等等,自成村屯,生儿育女,创造万物。”这些当地妇孺皆知的村名与布洛陀事迹的自然关联,对文化祖先的地方化起到很好的推动作用。田阳县流传的不同神话中文本中有关“鸳鸯泉”“封洞岩”“敢壮山歌圩”“护河夫”“天棋山”“那了屯”等人们常常遇到或耳熟能详的民间事象,与布洛陀的行为事迹联系在一起时,文化祖先布洛陀不再是一个抽象的文化符号或者模糊的碎片化的历史记忆,而在民众的心中变成了一个可爱可亲的活生生的“人”,成为时时处处陪伴人们的文化祖先。

布洛陀行为事迹的当地生活化有时还表现在把祖先与地方人物有机结合起来。如流传于田阳县百育镇新民村花茶屯的《布洛陀的封将坛》,开篇叙事敢壮山西南约两公里处,有个叫“谷陵”的地方。“布洛陀当年的封将坛就设在那里。”并且特别交代布洛陀先后在谷陵这个地方封了十八位将领。在结尾处则叙述说“近代从田阳这片土地上走出去成为将军的有十八人,其中有十七位就从谷陵这个地方走出去的。”这种古今关联对照的方法,可能确有其事,也可能是一种巧合,但它却使布洛陀神话形成以明显的地域特色,当地人在心生自豪的同时也进一步强化为对文化祖先的崇敬与怀念,把神话融入到历史的记忆里,又回到现实生活中。这种把神话历史化与生活化相结合的创作特色在提升神话的传承力方面具有不言而喻的作用。

3. 布洛陀叙事对其他地区神话的借鉴或改造。

神话作为人类最早的文化记忆形式之一,产生在尚没有出现文字的史前文明时期,因此绝大多数祖先形象与事迹都是通过世世代代的口耳相传存留下来的。中华民族自古以来作为多民族的大家庭,多民族文化的融合与交流会使许多共同的祖先形象进入到地方性文化祖先神话的创作与叙述中。如在许多壮族地区流传的《布洛陀经诗·造人》中叙述,“神仙布洛陀,飞来天下做主,做一枚印来传令:他第一放下鸡,第二放下狗,第三放下猪,第四放下羊,第五放下水牛,第六放下马,第七放下人。”这类七天造出生命的事迹,在其他地区一般讲述人女娲所为,如流传于湖北孝感市的《女娲造六畜》5中说,女娲掺水盘泥巴,第一天造鸡,第二天造狗,第三天造猪,第四天造羊,第五天造牛,第六天造马,第七天造了人。与布洛陀造动物造六畜的顺序高度一致但制造方法却有所不同,流传于河南省襄城县山头店乡陈庄的汉族神话《女娲捏人畜》6中的叙述则是,女娲娘娘降生后,在一年的头十天用泥巴造人畜顺序是:一鸡、二狗、三羊、四猪、五马、六牛、七人、八谷、九果、十菜。我们从中可以看出不同地区在文化祖先神话创作中的借鉴与差异。

如果把不同地区的布洛陀神话与《布洛陀经诗》做些比较也不难发现,不同地区对不同人物创世事迹挪用到布洛陀身上的痕迹是非常明显的。如流传于田阳县右江一带的《布洛陀造人》,开篇交代远古大洪水后幸存的福兮、女娲兄妹失散无助,福兮不仅按照布洛陀的指示找到了妹妹女娲,还在布洛陀的劝说下兄妹成婚,完成了人类的再生,并繁衍出三百六十个姓。显然,这里的“福兮”可能是采集者原因造成的“伏羲”的另一种音译。流传于田阳县桥业乡、巴别乡的《造物歌》,在开篇唱道:“一唱盘古造天地,二唱亘卦造山峦,三唱龙王造泉水,四唱夏禹造良田。五唱玉皇造人类,六唱女娲造夫妻,七唱月老造媒人,八唱伏羲造嫁娶。九唱神农造五谷,十唱有熊造菜蔬,十一燧人造火亮,十二有巢造房屋。”这里作为文化祖先的人物有些是汉族的,也有些是壮族或其他民族的,表现出壮族文化祖先与中华民族文化祖先的相通与融合关系。

此外,文化部门的政策引导、民俗事象等对神话区域特色的影响也是一个不可忽视的原因。关于田阳布洛陀神话与新民俗的产生关系上,有的研究者提出,布洛陀信仰的重建包括不同阶段,其中“第一阶段是自改革开放以来,敢壮山周边群众对敢壮山神灵世界的恢复和重建”,“第二阶段是2002年古笛先生发现‘敢壮山是布洛陀遗址’后,经过文化公司的运作(媒体的宣扬、学者的认证),政府介入布洛陀文化旅游开发,为了彰显布洛陀与敢壮山的关系、突出壮民族文化特色,当地政府开始在敢壮山安置布洛陀、米女洛甲以及守护神的神牌,同时对山上已有的神灵世界清整。”7也有一些研究者以2018年敢壮山布洛陀祭祀大典为主要研究对象,提出“敢壮山-春晓岩歌圩发源于布洛陀祭祀,迄今歌手先要到祖公祠上香祭拜布洛陀,并在开篇先唱布洛陀古歌。从民间自发的敢壮山歌圩发展为文化节上的官方歌圩”8。根据笔者多次参加农历三月三期间在田阳县敢壮山举办的布洛陀文化旅游节,也体会到当地文化管理部门对这一传统文化发掘利用的积极努力,特别是由此衍生出的“三月三”风情旅游、布洛陀山歌比赛、布洛陀舞狮技艺大赛、歌圩体育运动会等,不仅丰富了人们的地方文化生活,而且让人们在缅怀祖先的过程中积极思考人生,进一步激发出广大民众奋发有为的家国情怀。

三、辩证分析文化祖先神话叙事的区域特色问题

通过田阳县各地流传的布洛陀神话叙事的差异,我们并不能机械地得出每一个地方都有自己各自的文化祖先神话的结论,相反,这些差异是建构在一定叙事规则基础上的“和而不同”。“和”是提供认知的前提,表现出的是文化认同,是带有共性的主题;而地域之间的“不同”则是支流,是民间文化丰富性具体而微的体现。从更大的范围看,各民族只有把本民族文化祖先融入建构中华民族共同体意识之中,才能在中华民族文化复兴的进程中发挥出积极作用。

布洛陀叙事的区域差异性体现了神话记忆功能的自然选择性。任何人都难以否认,人们关于“祖先”的神话记忆具有差异性。一般而言人们缅怀的祖先既不是所有的祖先,也不是一般意义上的具有血缘或亲属关系的祖先,从其文化需求的表达目的而言需要的是与自身生存与发展相关的带有共性和文化意义的“祖先”,即文化祖先神话叙事是一种文化需求的选择性的表达,而不是对真实存在的每一位祖先的机械的简单化的记忆与纪念。当然,无论是一个民族还是特定地域所流传的文化祖先,都是特定时间或空间维度下一种集体意志的需求,祖先作为一个特定的概念,其“特指”与“能指”也不是我们今天所理解的关于作为具体的“人”的祖先的记忆。这类记忆首先是一种群体的记忆,其次在神话主题的表述中作为祖先的“人”已经很明显地摆脱简单的“人性”而更具有“神性”。因此在群体对共同认可的祖先的记忆与表述中,人们会自觉地并且尽可能地淡化或者遮蔽对特定“个体”祖先的强调或表达,而是把祖先塑造成一个具有群体代言人的“神话形象”。

人作为社会关系的总和,可以从生物、精神、文化、社会等不同层面作出审视与定义,如以人类学为视角,人被定义为能够使用语言、制造工具并具有复杂的文化思维与社会组织的高级生命,特别是人类个体之间通过社会交际交往而形成具有区域性的文化传统、习俗、宗教制度、价值观以及社会组织等,这些都很好地支撑了人类命运共同体的客观事实。从人的存在形态类型而言,可以划分为“个体的人”“群体的人”“抽象的人”三个大的类型,其中,“群体的人”也可以称之为“社会的人”,是人们在社会活动中群体意志的自发或自觉的体现;而“抽象的人”则更多强调人的普遍意义,是从规律性的高度去思考的人的生存与发展,所以又可以称其为“哲学的人”。从神话产生与传承的实际看,很难照顾到类似后世叙事文学如传记、小说之类以突显个性为主要手段。因为,任何以个体为叙事主题的文类都很难担负起集体文化记忆。这种情况就好像当今现实生活中人们可以普遍察觉到的现象,如问一个人父母的名字,一般都会立即回答出来,问爷爷奶奶名字时,答出来的人数会变少,如问及四代以上祖先,能回答者可谓是凤毛麟角了。由此可见,考察更久远的个体祖先做出的事迹,恐怕是强人所难。这是因为作为个人记忆的强调不仅没有必要,也是对弥足珍贵的记忆资源的浪费。所以,这种记忆必须建构在集体普遍认知或接受的基础之上。这种“集体”实质上强调的是更多的人的记忆需求,是群体生存与发展的共性的表达。由此可见,一个群体如果找不到共同的历史的历时的话语,很难有群体凝聚力的文化支撑。而文化祖先神话的本质正是一种群体性记忆,可以弥补个体记忆的不足。如果把某一个特定的区域看作是一个神话创作与传承的相对独立的语境,讲述人就会通过有意识的就地取材,把本民族共同尊崇的文化祖先与本地的生产生活有机联系起来。这一方面可以强调祖先与后代在血缘与情感方面的密切联系,另一方面也是从地方性群体出发来维系传统文化的自然需求。特别是对于讲述者个体而言,无论是其成长的自然环境还是接受知识、与人交往的社会背景看,都会带有明显的地域性印记,因此我们不能回避民间神话叙事中区域特色的客观存在。

我们同时又要看到,特定地域的文化祖先神话叙事地域性与中华民族文化祖先神话的总体脉络又具有统一性。如果把布洛陀与中华民族共同认可的盘古、伏羲、炎、黄、尧、舜等文化祖先神话做些对比,不难看出在文化祖先的表达主题与叙事母题具有高度一致性,本质上体现的是中华民族崇尚祖先、继往开来、传播智慧、奋发有为的优秀文化传统。从布洛陀神话的布洛陀形象塑造看,更多强调的是其内在的积极的文化精神,如田阳县博物馆布洛陀研究者通过全面梳理与考察布洛陀文化与壮族社会和谐的文化关系,发现布洛陀文化对构建壮族和谐社会具有积极的文化影响,认为“布洛陀文化是壮族文化的精华,是壮族社会和谐的理论基础。”9针对区域性的布洛陀神话系列叙事而言,所集中体现的文化祖先的优秀品质,无论是开天辟地的壮举,还是传授后人生产生活经验以及相关文化发明,都体现出对于整个社会发展的责任义务和勇于担当,蕴含的是中华民族历史历程中的积极探索精神和奋发有为的人生观。总之,无论是对文化祖先的区域性表述,还是不同地区表现出的歌颂文化祖先创世业绩的共性主题,都是中华民族优秀传统文化的有机组成部分,深入挖掘这些神话的文化意义和实践价值是当今文化建设的一个重要课题。

作者简介: 王宪昭(1966~),男,山东聊城人,中国社会科学院民族文学所研究员,博士,主要从事民族神话、神话母题研究。;

基金: 国家社科基金重大项目“中国少数民族神话数据库建设”(项目编号:17ZDA161);

本文原载《百色学院学报》 2020,33(04),注释和参考文献请参见原刊。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。