摘 要:口头诗歌诗行的生命在于演述,它的生成在演述中受到步格、音乐、声音范型、呼吸间歇等诸多因素的影响,具有很大的灵活性和复杂性。将口头诗歌演述中的诗行精确地誊录下来,是对口头诗歌分析与研究的基础。誊录在书面文本上的口头诗歌诗行属于口头传统的诗学体系,不像书面文学中诗行的匀称规整,而是显得参差不齐,对其认识应该突破传统学术中根深蒂固的书面文学传统的诗行观念,关注其所具有的声音和结构,将其放在具体的演述中进行界定和阐述,对其誊录的工作模型进行学术反思并检讨其间之得失。

关键词:口头诗歌 演述 诗行 誊录

口头诗歌演述中的诗行具有灵活性,它的生命在于演述。一旦它被口头诗人在演述中创作出来,它的音声也就随之消逝了。而将口头诗歌演述中的诗行精确地誊录下来,是对口头诗歌分析与研究的基础。在将口头诗歌演述中诗行誊录下来的过程中,哪些要素被捕捉和保留下来,哪些要素被格式化了,这是一个重要的学术话题,深深困扰着学术界。泰德洛克(Dennis Tedlock)、伊丽莎白·芬尼(Elizabeth C.Fine)等许多学者使用不同的工作模型,竭力将口头诗歌演述中的诗行完整而真实地呈现出来。朝戈金和约翰·弗里(John Miles Foley)将“何谓诗行”的学术话题并置在蒙古、塞尔维亚-克罗地亚、古英语和古希腊的史诗传统中进行界定,创造性地提出演述中诗行的概念,对语文学中与诗行相关的狭隘的观念提出了挑战,突显了口头诗学研究的学术视野和基本观照,加深了人们对演述中诗行的灵活性和复杂性的理解。这为我们科学地阅读一首口头诗歌的诗行提供了一把钥匙,对誊录在书面文本上的口头诗歌诗行与其相对应的演述中诗行存在的差异有了学理性的认识。誊录在书面文本上的口头诗歌诗行属于口头传统的诗学体系,不像书面文学中诗行那么匀称规整,而是显得参差不齐,对其认识应该突破传统学术中根深蒂固的书面文学传统的诗行观念,关注其所具有的声音和结构,将其放在具体的演述中进行阐述,对其誊录的工作模型进行学术反思并检讨其间之得失。

一、演述中诗行的灵活性

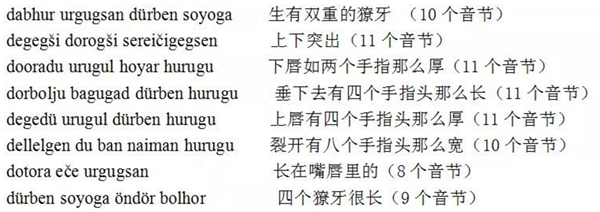

书面文学的诗歌传统侧重以诗的每行音节的数目以及具有典律(canon)性质的诗歌来描画诗行的韵律图案。但是口头诗歌演述中的诗行具有灵活性,它并不像书面诗歌那样局囿于韵律进行创作。如《江格尔》的诗行多以四音步呈现,但在具体的演述中不是严格的四音步,有时可为三音步、五音步、六音步等,进而使得演述中《江格尔》的诗行呈现并非像书面文学中诗行那样规整。以冉皮勒演唱的《铁臂萨布尔》的第450-459个诗行为例,它们在演述中呈现不同的韵式形态:

这十个诗行呈现扬抑格为主的韵律形式,各个诗行的音步和音节数目不尽相同,每个音步都有扬格,但并不是每一个音步都有抑格。第452个诗行的第三个音步、第455个诗行的第二个音步、第458个诗行的第二个音步和第六个音步只有扬格,没有抑格。ir ni yaguman du由两个音步加上一个不完整的韵律构成,但是在聆听冉皮勒演述这个诗行时,它与聆听其他四音步诗行的效果没有什么很大的缺漏,原因在于冉皮勒演述短缺音节的诗行时,使用了拖长元音的方式弥补了音节的不足。gurban dologa由两个音步构成,没有与后面紧跟的诗行horin nige honog tu(二十一天上,第460行)构成一个诗行,而horin nige honog tu由三个音步加上一个不完整的韵律构成。它们不能组合在一起原因在于它们本身都是固定的程式单元。

当然,冉皮勒演唱的《江格尔》诗行中也有由五音步或六音步构成的诗行。gilagai sira blood üldü gi abugad由五音步构成,araja in naiman minggan bagatur ud mini由六音步构成。这些诗行长于四音步的诗行,但是在冉皮勒那里,与四音步的诗行一样都是固定的传统表达单元,是完成史诗演唱的构筑部件。冉皮勒不会因为它们太长,而在演述中对它们随意作出切分。冉皮勒演唱《江格尔》的诗行呈现以四音步为主,间杂两音步、三音步、五音步及六音步,这在很大程度上体现冉皮勒在即兴演唱《江格尔》诗行时的灵活性。实际上,在口头诗人演唱史诗的过程中,演述中诗行的不规整对口头诗人和受众而言都不是问题,只是在使用书面文字将它们记录和印刷出来时,各个诗行之间的纷乱才显得突出。朝戈金对此指出:“在实际的演唱中,这个在我们看来是问题的地方,无论对于沉浸在演唱中的歌手而言,还是对于沉浸在欣赏中的听众而言,都不构成任何问题——诗歌是带着曲调唱出来的。在词语、在步格上的长短参差,在演唱过程中就被旋律给消弭了、冲抵了。”也就是说,誊录在书面文本上的演述中的诗行呈现得差异非常大,但是在演述中口头诗人会通过拉长或缩短音节来使演述中的诗行匀整,使受众在听觉上不会感觉到演述中诗行在书面印刷文本上呈现的差异。

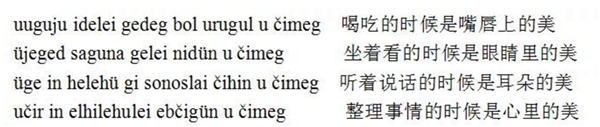

胡仁乌力格尔是蒙古族民间艺人使用四胡伴奏以蒙古语说唱的、韵散相间的具有蒙古族特色的口头艺术形式,说唱胡仁乌力格尔的民间说唱艺人被称为胡尔奇。在说唱过程中,胡仁乌力格尔的诗行也不是整齐划一的。胡尔奇琶杰的胡仁乌力格尔《程咬金的故事》对程咬金的面貌描述道:

这八个诗行的音节数目不全相同,但是在实际的说唱中,这些诗行比书面印刷出来的更为匀整。因为琶杰可以通过音乐节奏的调整把音节拉长,或把音节削短,从而使得音节和字数数量不一的诗行在说唱中不会有明显的差异。

音乐同样在塞尔维亚-克罗地亚口头史诗演述中诗行的构筑上起着重要的作用。塞尔维亚-克罗地亚口头史诗的一个诗行由十个音节组成,这是书面文本带来的错觉,演述中的诗行与这个论断之间的距离要大得多。十音节在塞尔维亚-克罗地亚口头史诗的诗行中分布广泛,不过执迷于这种简单而容易的类推不仅可能导致错误的分类,而且可能模糊歌手创作史诗的方式。的确,十音节的诗行在塞尔维亚-克罗地亚口头史诗中大量存在,但还有其他的结构类型的诗行存在:

口头诗人对口头诗歌演述中诗行的长短不一不会特别在意,因为他能够充分利用音乐对演述中诗行的长短和匀整进行相应的调整和重组。当塞尔维亚-克罗地亚的口头诗人在古斯莱(gusle,塞尔维亚-克罗地亚民间乐器)上演奏,一个由十二音节构成的诗行不是太长,一个由六音节构成的诗行也不是太短,因为乐器的曲调可以协助完成一个诗行。十二音节的诗行的第一个和第二个音节在声音和乐器的旋律启动之前,它们便被演述出来了,它们是十音节之外的增量,从属于音乐和节奏。九音节的诗行与规范的十音节诗行相比,缺失了一个音节,这是因为口头诗人在演述九音节的诗行时,第一个音节经常是在音乐旋律开始后才演述出来,而缺失的音节与声音的间歇相吻合,而声音的间歇同样是这个诗行的伴随物。在演述六音节的诗行时,口头诗人先使用乐器的曲调弹奏出四个音节的声音,然后才开始演述Ta put Meho reče。古斯莱的存在一定程度上帮助了口头诗人在演述中即兴创作诗行,有些口头诗人离开了它就不能演述口头诗歌,即使是来自维索科的托多尔•弗拉科维奇(Todor Vlatković),他在没有古斯莱时也说不上两行诗,离开乐器他就会迷失。口头诗人弹奏着古斯莱,这让他拥有了突破十音节诗行范型的可能。要真正了解演述中的诗行,掌握诗行的格律是远远不够的,音乐的作用相当关键。一如在塞尔维亚-克罗地亚史诗演述中,将诗行从音乐语境中单独拿出来的话,就等于删除了界定诗行的一个关键的和决定性的尺度。

对口头诗人及其受众而言,他们更感兴趣的在于以音乐将诗行呈现,语言倒在其次。朝戈金曾说:“口头史诗的创作是表演中的创作,它的诗句是为了唱诵和聆听的,不是为了印刷出来阅读的。”句话说,演述中的诗行远非像纸页上的诗行那样呈现出固定的整齐划一的形式,它可以通过音乐来填补空缺的音节。从口头和听觉的角度而言,演述中的诗行是声音和音乐的演述,它的词的意义在一定程度上有助于情绪的呈现,但是完成一个诗行的演述取决于声音和音乐。

因此,音乐不是诗行的附属,而是诗行的一部分。以书面文本的视角界定口头诗歌演述中的诗行,那未免过于狭隘。这样得出来的、誊录在纸张上的诗行脱离了演述,虽然满足了视觉消费,但是在一定程度上扭曲了演述中诗行的真实情形。“在表演中快速创作的压力之下,故事歌手们构筑诗行时会犯些小错误,这是可以想见的。在歌手的诗行中,有的音节可能太长,有的音节可能太短。”其实,这种诗行的构筑并非口头诗人在犯错误,而是演述使然。演述中的诗行时时刻刻都在一定的限度内变换着形状,充满着灵活性。这正是口头诗人成千上万次地演述口头诗歌而不感到厌倦,听众对之百听不厌的原因所在。我们不能因为它不符合诗行的参照框架就给它贴上“错误诗行”的标签,这样会扼杀口头诗歌演述的生命和美学魅力。进而言之,口头诗歌的即兴创编和口头演述的特征决定了口头诗歌演述中的诗行不同于书面文学中诗行的匀称规整,我们不应该使用传统的书面文学理论惯用的欣赏和接受方式理解口头诗歌演述中诗行的参差不齐,而应该从口头诗歌自身特有的传统法则来理解口头诗歌演述中诗行的灵活性。

二、演述中诗行的切分

口头诗人在演述口头诗歌时不会有意识地对诗行做出切分,也不会有意识地告知受众一个诗行从哪里开始,从哪里结束。因此,切分演述中的诗行是将演述中的口头诗歌誊录下来的关键。一首口头诗歌的演述是通过声音呈现出来的,而且与之相应的声音范型(sound-patterning)也包含在演述之中。因此,声音范型是将口头诗歌演述切分成诗行的重要维度。其实,口头诗人演述的每一首口头诗歌都属于一个特定的声音范型,而且声音范型的数目是有限的,数量不多。它是一首口头诗歌特有的“常数”,以若干不同的形式呈现,能够将人们的注意力从音节数目的计数转换到诗行生动的声音上面去。声音范型在蒙古族口头史诗《江格尔》中占据着首要的位置,最为显著的特征是句首韵(head-rhyme)。它是蒙古诗歌的通则,其作用是把若干个诗行连接成一个系列,同时还有助于传播和记忆,一定程度上可以帮助歌手即兴创编史诗。另外,尾韵、半韵等其他声音范型也常见于《江格尔》的诗行中。故而,声音范型成为朝戈金切分冉皮勒演唱的《江格尔》中诗行的重要依据,也是切分胡仁乌力格尔说唱中诗行的重要依据。胡尔奇经常通过头韵、句首韵、尾韵和内韵等韵式方法使他的说唱铿锵优美、节奏和谐。对胡仁乌力格尔《吴越春秋》中夫差夸赞西施,胡尔奇布仁巴雅尔唱道:

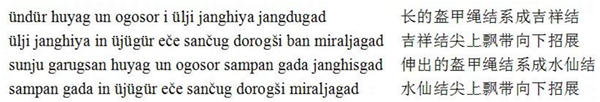

这组诗行的切分是依据句首韵和尾韵做出的。这四个诗行押句首韵,构成ABBA的韵式。它们押尾韵čimeg,构成CCCC的韵式。“蒙古语中的后置词,作为相同的成分出现在相邻或相近的诗句中时,也起到尾韵的作用。”这四个诗行既是独立的,其中每一个诗行与其他三个诗行形成相互对应的关系。布仁巴雅尔对胡仁乌力格尔《吴越春秋》中伍辛的装备使用了如下诗行描述:

对此,笔者也是依据声音范型展开诗行的切分。这组诗行是押句首韵,构成ABBA的韵式。它们押尾韵gad,构成 CCCC的韵式。其中占据第2、4诗行的后半部分miraljagad重复出现。布仁巴雅尔巧妙地使用顶针起首,一环推进一环,不仅听起来朗朗上口,还增强了诗行的节奏感。第1个诗行的ülji janghiya出现在第2个诗行的前半部分,第3个诗行的sampan gada出现在第4个诗行的前半部分。

显然,如果从音节数目上理解《江格尔》、胡仁乌力格尔的演述中的诗行,试图将其纳入固定的音节模式,最后都不会取得成功。对《贝奥武甫》中诗行的研究亦是如此,一些学者花费了多年的时间和无数的纸张来竭力把它的格律纳入古希腊-罗马的模式,但是这种通过音节的数目研究《贝奥武甫》中诗行是永远不会成功的。因为《贝奥武甫》的诗行并不以音节为据,诗行中的音节就从八个到十六个不等,而且长短参差并无规律,它的诗行真正特征是重音范式和头韵法。也就是说,《江格尔》、胡仁乌力格尔、《贝奥武甫》的诗行音节数量在口头诗歌的演述中是不断变化的,而声音范型则是稳定的,是演述中的诗行在被誊录过程中保留下来的可辨识的语音结构和诗学结构。

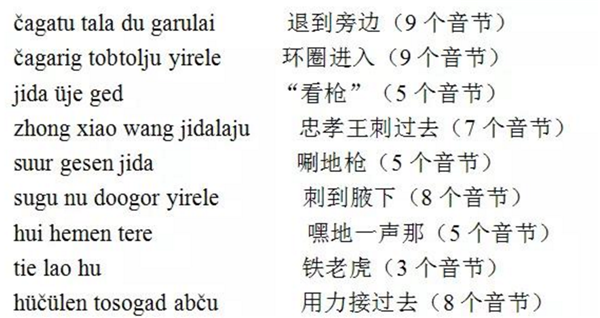

在胡仁乌力格尔说唱中,胡尔奇在接续下一个诗行之前以短暂的停顿来制造清晰的诗行间歇。也就是说,呼吸间歇决定了一个诗行的结构尺度和内在完整性。那些字数和重音相同,并且形式上整齐的诗行的停顿都在同一个位置。胡尔奇说唱这种诗行时旋律和节奏朗朗上口,在同一个节拍下,形成循环往复的说唱效果。布仁巴雅尔的胡仁乌力格尔《吴越春秋》对忠孝王与铁老虎的打斗说唱道:

这组诗行的切分是依据呼吸间歇做出的。它们虽然音节数量不同,但是每个诗行的字数和重音基本相同,呼吸间歇和音乐节奏在其中起到了调整和均衡各个诗行的重音和长度的作用。呼吸间歇界定了一个诗行的边界,而“音乐节奏的强弱循环,使得在口语中不甚明显的韵律格式,以音乐节奏的形式呈现出来,从而给表演中的语词组织提供了一个明晰可辨的、能够坚定遵循的节奏框架。”布仁巴雅尔描述英雄的打斗场景在他的胡仁乌力格尔说唱中业已形成了一个固定的节奏框架。在说唱英雄打斗中,他会在这个节奏框架内不断地向后填充由三个字组成的诗行,使描述英雄打斗场景的诗行达到短促紧凑的节奏效果。

胡尔奇在拉动四胡前,有时会有一个没有意义的声音符号Ja被说唱出来。胡尔奇在唱出这个词后,会稍微停顿,然后引出一个诗行。所以它是下一个诗行的标识,是对切分演述中诗行的重要依据,从属于音乐和节奏。整理者拉西敖斯尔将毛依罕的胡仁乌力格尔《鲁智深大闹桃花村》开篇的五个诗行整理如下:

他将ja单独列为了一个诗行,没有将它放入下一个诗行中。但是在整理琶杰的胡仁乌力格尔《武松打虎》开篇的五个诗行时,策·达木丁苏荣对ja采用了不同的处理方式:

策·达木丁苏荣将ja和由两个字组成的ünggeregsen u üliger放在一个诗行,目的在于营造出3、2、2、3、2、3回环往复的旋律。在大多数说唱情况下,ja在拉响20秒到30秒左右的四胡之后被说唱出来,单独构成一个诗行,不会参与下一个诗行的建构。布仁巴雅尔的胡仁乌力格尔《吴越春秋》在说唱到伍辛拜见焦炎时也使用了ja:

他使用ja是为了吸引听众的注意力。当然,它也是一种修辞手段,暗示着说唱开始或强调说唱的重点。

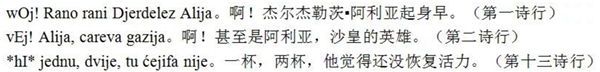

在誊录塞尔维亚-克罗地亚口头史诗《穆斯塔伊贝之子别齐日贝的婚礼》(The Wedding of Mustajbey’s Son Bećirbe)时,弗里(John Miles Foley)将wOj!、hI、vEj等音节增量与下一个诗行合并在一起:

wOj!和hI都是十音节之外的音节,都在十音节开始之前已经被歌手演述出来了。口头诗人使用Oj!和Ej!,以吸引听众的注意力。它们是十音节诗行之外的词,就像一个诗行。第十三诗行的hI是一个滑音,口头诗人演述它之后才进入了十音节的第一个韵律要素(jednu)。因此,将Ja、wOj!、hI、vEj等诸多没有词语意义的叹词与下一个诗行合并在一起并非科学的誊录行为。

平行式是切分演述中诗行的依据。布仁巴雅尔的胡仁乌力格尔《吴越春秋》对朝臣赶往朝堂的场景使用诗行:

笔者对这组诗行的切分一是依据韵式AAAABBBB,二是依据八个诗行呈现的排比平行式的结构。前四个诗行与后四个诗行表达了相同的内容。第1、2个诗行与第5、6个诗行表达了远方的朝臣骑传朝马上朝,第3、4个诗行与第7、8个诗行则指年迈的老臣坐轿赶早朝。因为年龄和离朝廷的距离不同,所以朝臣上朝的方式也有不同,年迈的朝臣要坐轿,家远的朝臣要骑马。当然,这组诗行是布仁巴雅尔在固定的朝臣赶往朝堂的音乐节奏模式下构筑出来的。

还需要提出的是音乐节奏在诗行切分中的作用,博特乐图对音乐在胡仁乌力格尔说唱中诗行的构筑及其切分有着专业化的探讨,对完整地了解蒙古族口头诗歌格律有着重要的学术价值。以胡仁乌力格尔的说唱而言,胡仁乌力格尔是在低音四胡伴奏下说唱的故事,如果没有音乐伴奏,胡尔奇很难说唱那些篇幅极长的胡仁乌力格尔。四胡伴奏不仅能够加强胡仁乌力格尔的艺术感染力,音乐节奏还能够使其说唱的诗行具有铿锵优美的韵律。在胡仁乌力格尔的说唱中,音乐节奏对诗行的说唱起着匀整的作用。换句话说,“蒙古语是一种由音节构成的语言,音节的组合方式有着比较大的伸缩性,因此胡尔奇可以通过调整音乐的组合方式来重新组合诗行格律”。这是在纸页上看来参差不齐的诗行在具体的说唱中是整齐匀称的原因所在。

对演述中诗行的切分还有其他诸多维度,关键在于坚持以口头诗歌自身具有的传统与演述语境来理解演述中的诗行,考虑诗行的声音范型、音节、步格、音乐节奏、呼吸间歇、平行式等。如果一首口头诗歌越远离了其演述语境,那么从其源自的口头传统出发解析其诗行的原则就变得愈发重要。

三、对演述中诗行誊录的反思

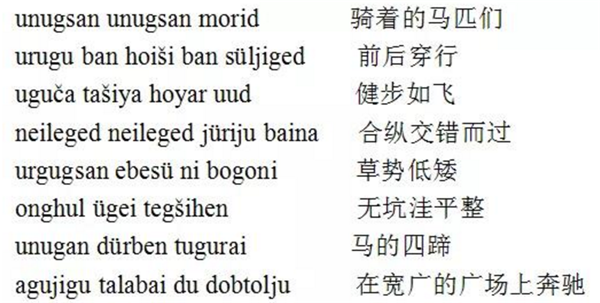

当口头诗歌演述中的诗行被誊录在一张纸页上,它便被拉进了一种与词关联的意义网络里,很难真实地反映演述中的诗行。朝戈金曾指出ejen ügei chagan büürüg tü(没有人烟的白色戈壁)在书面印刷文本上是五个词,而在实际演唱中冉皮勒则会将ejen ügei合并为一个步格,以ejegei的形式演述出来。这提醒我们尽量避免使用书面文学理论观察演述中的诗行以及誊录在书面印刷文本上的演述中的诗行。布仁巴雅尔在描述张荣与杨荣战斗中的马匹时使用了8个诗行:

这组诗行的韵式是AAABACAA。其中纸页上的第八个诗行agujigu(宽广)在说唱中发“uujuu”音,从而形成回环往复的音乐效果。

誊录在纸页上的胡仁乌力格尔中的诗行与其在说唱中的呈现有所差异,这是常见现象。那些在纸页上没有呈现出句首韵的诗行,放入其说唱的语境能够发现它的韵式形态。对胡仁乌力格尔《吴越春秋》中范蠡赞颂吴王,布仁巴雅尔唱道:

在纸页上,这四个诗行尤其是后两个诗行没有韵式可言。不过在实际的说唱中,这四个诗行的确呈现押首韵,构成AABB韵式,其中egüle(云彩)在说唱中被唱成üüle。

需要着重指出的是,整理者在纸页上誊录胡仁乌力格尔说唱中的诗行时,其口语性和方言特征几乎都被消弭了。誊录者为了自己的誊录符合蒙古语正字法的原则,将有些表现口语性和方言特征的词语以及说唱中不符合语法规则的词语誊录成规范的标准化的蒙古语,如将在说唱中的mirgeljagad誊录为miraljagad(飘扬)。另一方面,胡尔奇说唱的有些词语相对而言已经远离了民众的日常生活,加之誊录者知识水平的限制,誊录胡仁乌力格尔说唱中的诗行会出现听音盲写和听音拼写的情况,而且同一个诗行中的同一词语会出现不同的写法。布仁巴雅尔描述英雄武装场景时经常使用sampan gada in üjügür eče sančog doorogši ban miraljagad(纽襻结下飘带飘),其中sampan(纽襻)不常出现在日常生活的话语中,李青松和郭宏岩编写的《蒙古勒津胡仁乌力格尔》将它誊录为sanpan。

口头诗歌诗行中的一些声音在歌手演述时能够聆听出来,却不能在纸页上誊录出来。这种现象也常见于世界各地不同的口头传统。在《斯里史诗》(Siri Epic)的诗行里,长元音通常相当于两个元音,如Lookanaadu,长元音在演述中经常太长,它的韵律不能通过誊录本读出来,只能在演述中辨识出来。在誊录《斯里史诗》时,劳里·杭柯(Lauri Honko)将演述中的Lookanaadu转换成了Lōkanādu。长元音oo是《斯里史诗》诗行的结构性填充物,它是音节,没有语义,主要功能是韵律上的,目的在于构成完整的诗行。《斯里史诗》的诗行由那些“标准的”词构成,它们常不能与固有的韵律图示相一致。歌手演唱《斯里史诗》时常运用oo这一填充物来填充韵律以让诗行符合韵律图示。要是在oo这个填充物之前的词已经以元音结尾,那么这个词的最末的那个元音通常被拉长,但是在誊录过程,劳里·杭柯没有将这个元音拉长的现象标示出来,如将najjerεε oo 誊录为najjerε oo。那些没有语义的韵律填充物较为真实地呈现了演述中诗行的一个重要方面,应该在誊录过程中将它与长元音呈现出来,它们虽然有时不方便读者的阅读,却的确是演述中诗行的真实存在。

在誊录过程中,演述中的诗行经常遭受到了不同程度的改编、删减等,它具有的口头性与演述要素被大量格式化了。这种现象常见于20世纪90年代中期以前中国学人对口头诗歌的搜集、记录、整理与翻译上,如冯元蔚对彝族《勒俄特依》的整理、云南民族民间文学丽江调查队对纳西族《创世纪》的整理、云南省民族民间文学红河调查队对彝族《阿细的先基》的整理等将许多演述中重复出现的诗行或宣扬封建迷信及其他表达不健康思想的诗行删掉了以及对一些演述中的诗行进行改编。 国际学人在田野作业对口头诗歌演述中诗行的誊录也出现了这种情况。一些誊录者在誊录演述中诗行时经常把不发音的字母格式化了,来自阿尔泰口头传统的歌手阿里克塞·卡利肯(Aleksej Kalkin)在演述史诗的过程中,“s”“š”“č”等许多字母是不发出声音的,因此许多田野工作者将阿里克塞·卡利肯演述的诗行誊录到书面文本时候,没有将“s”“š”“č”等许多字母呈现出来。更为常见的是,他们按照当时盛行的文学规范将阿里克塞·卡利肯演述的语音字母“P”“te”分别转换成“b”“de”,如将pala(孩子)te相应誊录为bala de。

来自黑塞哥维那斯托拉茨的歌手尼古拉·武伊诺维奇(Nikola Vujnović)誊录歌手哈利利·巴日果利奇(Halil Bajgorić)演述的史诗《穆斯塔伊贝之子别齐日贝的婚礼》(The Wedding of Mustajbey’s Son Bećirbe)时,尼古拉·武伊诺维奇既是誊录者,也是歌手。他在誊录这首史诗的过程中,使用了个人熟练掌握的诗学表达对哈利利·巴日果利奇的演述做出了一定程度的调整。这个誊录过程基本上是尼古拉·武伊诺维奇在纸页上重新演述这首史诗。因此,与其说他是在誊录演述,还不如说他使用自己的诗学表达建构这首史诗的另一次演述。例如哈利利·巴日果利奇演述中的第111个诗行是## vOndaka vrata zaključava(最后他把他们监禁起来了),尼古拉·武伊诺维奇将它誊录为Pa ondaka vrata zaključava(那么最后他把他们监禁起来)。歌手哈利利·巴日果利奇在演述这个诗行时出现了呼吸间歇的情况,在这个诗行的开头位置,他的声音停顿下来,进行了短暂的休息(John Miles Foley使用了“##”的标识),然后演述了一个九音节诗行。尼古拉·武伊诺维奇在誊录过程中适当地插入了连接词Pa,把这个诗行调整为一个十音节诗行,而歌手真实演述中所具有的呼吸间歇的标识被格式化了。这种调整在尼古拉·武伊诺维奇的誊录过程中非常普遍,他把歌手在演述中的诗行所具有的vA(那、但是)转换成Pa(然后),而且依照十音节诗行的格律适时地插入Pa。他不仅仅是在誊录演述中的诗行,也是在重新创编演述中的诗行。

这些对演述中诗行做出的格式化的学术行为和改编使得整理和出版的口头诗歌的研究价值和学术价值大打折扣。其誊录的诗行不符合演述中诗行的原貌。先进的音像与录像的设备能够精确地记录一首口头诗歌的演述,将它的诗行使用书写的媒介誊录出来,应当尽可能地保持住演述中诗行的原初性与口头性,保持歌手使用自己方言演唱诗行发出的特有声音。

总而言之,演述中的诗行具有灵活性,对口头诗歌的演述进行诗行切分是学者的责任。学者应该认真聆听歌手演述口头诗歌的声音,跳出书面文学理论视野的囿限,将口头诗歌诗行放在具体的演述中从声音范型、呼吸间歇、音节、平行式等诸多维度进行切分和阐述。这样能够较为准确地把握一首口头诗歌在演述中呈现的诗学特征,从容面对不同口头传统中的口头诗歌在演述中构筑诗行时呈现的诗学法则。对于不同口头传统而言,口头诗歌演述中的诗行没有一套普适性的、能包容一切的固定准则,它具有突生性、多样性和灵活性。如果以某个准则衡量它,那么将遮蔽了它在不同口头传统中,乃至在不同演述中存在的其他可能性。此外,将演述中的口头诗歌诗行真实而完整地誊录下来,是为口头诗歌的研究提供一种分析模型。这既能够给那些懂得这种语言的学者检视誊录的诗行,也给那些不懂得这种语言的学者提供了一种可辨识的语音结构,因为保留在誊录本里的头韵、谐音、重复、韵律图示、呼吸间歇、停顿、音乐、填充物等诸多诗学特征能够为那些通晓或不通晓这种语言的学者所辨识。更显明的是,将演述中的诗行转换成誊录在纸页上的诗行,是将演述中的诗行由流动的诗行转换成静止的诗行,而誊录下来的演述中的诗行具有了时间与空间结合的特征。演述中的诗行只具有时间的特征,受众聆听的时间是流动的、不可逆转的。当然,演述中的诗行稍纵即逝,歌手演述诗行时的语调、手势、面部表情和声音等具有现场生命力的要素很难在纸页上表达出来,关键在于研究者能否依凭自己的想象力、感知力与觉察力,尽可能地进入到演述事件。

原文载于:《民俗研究》2019年第5期,此处略去注释与参考文献。

第一作者简介:冯文开(1974- ),中国社会科学院研究生院民俗学(含民间文学)博士。现为内蒙古大学文学与新闻传播学院教授,博士生导师,主要研究方向为史诗学与口头传统研究。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。