民俗学伦理与非物质文化遗产保护

巴莫曲布嫫(中国社会科学院民族文学研究所研究员)

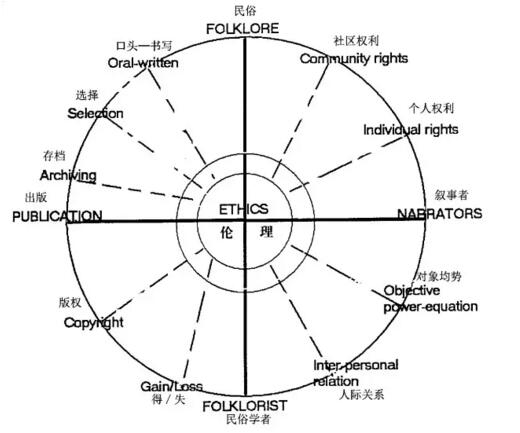

说到民俗学伦理问题,我首先想到的是1999年8月在芬兰图尔库参加第五届民俗学者暑期学校的课程培训,其中的第四工作坊专门致力于“民俗学研究伦理”(Folkloristic Research Ethics)。印度学者萨迪哈纳·奈沙尼(Sadhana Naithani)将该工作坊的有关讨论抽绎为一个非常直观的关系图,后来我在研究生田野调查的课程教学中也使用过这个图。(见下图:伦理问题图示)

奈沙尼认为,以圆形为图,是因为伦理问题往往是循环的。也就是说,伦理问题贯穿民俗学活动过程的始终,无须去设定明确的开始或结束。在这个圆圈里面有一个交叉的十字,其垂直轴的两端连接着民俗(田野)和民俗学者(研究者),而其水平轴的两端则是叙事者(田野对象)和出版(知识产品)。而将民俗学者置于底部(基础),是因为整个圆形表述的伦理关系正是因为民俗学者的出现才得以构成。而围绕“伦理”二字则有三个圆圈:最里面的内圈表示讨论的核心即“伦理”,第二圈以四道弧线将所有的问题分类连接到一体,第三圈则显示各种 各样的问题,也是该工作坊一直在讨论的问题类别。按这个关系图来进行讨论,其顺序是逆时针方向的,即从民俗学者到叙事者到民俗再到出版,最终回到民俗学者。

第一段弧线关注的是两类问题,一是对象均势,二是人际关系。所谓对象均势指的是民俗学家和叙事者在均势关系中如何发现自身。这种关系的形成可能是在农村和城市之间,或是在跨文化语境中,乃至在任何其他的力量均势之间。另一类问题是人际关系,即指源于民俗学者和叙事者之间的这种力量均势的过程和关系。第二段弧线则涉及权利和所有权的伦理问题。其中之一涉及个人对传统的所有权,或基于传统的演述的所有权。比如说,是否一位叙事人业已完成的叙事就会成为他或她的个人叙事?他或她是否对其叙事拥有进一步的个 人权利?抑或说这种权利与社区相关?带着这一棘手问题,我们再看第三段弧,其中描述了民 俗及其出版物之间的关系。首先,口头性被转化为书面语词,或是就此变成其他任何形式,其间卷入的基本问题包括誊录和翻译;第二,选择的过程,一般使用“建档”(documentation)一 词,这听起来很中立,但事实上代表着一种貌似合理的选择:从大量的资料汇集中选择什么可以建档并进一步选择什么可以出版;第三,存档的问题,这一环节涉及的伦理困境则更为复杂。到了出版之际,出版物和民俗学者之间的第四道弧线至少带来两个伦理问题。一个是版权问题,另一个是得失问题,这不仅仅只是物质利益的获得,也包括精神上无形的得失问题。 奈沙尼指出,这些问题分类都基于不同的关联,而它们的组合可能来自各不相同的情形,而且相互之间也可能不总是存在相同的关联。中间的那道圆圈同时也表明,只要存在民俗的搜集,所有这些类别的问题都会构成并和,因而研究过程中遇到的伦理问题还将继续生长。

作为该工作坊的讨论人之一,美国学者卡伦·米勒(Karen Miller)在检视了大量的案例之后归纳出以下关键问题清单,与奈沙尼的图示形成呼应和补充。(1)研究目的:界定研究的宗旨和目标。(2)影响申明:所有学者都应该就其研究的理由撰写详细的说明吗?(3)责任:对档案材料或调查对象都要担负责任吗?而且这必须成为一种必备的二分法吗?学者对支持研究的供资机构的责任是什么?(4)调查对象:保护信息提供者,也要保护个人之外的集体社区的利益。(5)知情同意:在所有情况下,发起研究之前都应当从每一位调查对象那里获得知情同意吗?我们应该允许调查对象查看和编辑所有的誊写(调查资料)吗?(6)接触权:田野工作中的首要关系是与机构抑或是与个人建立的?社区因这样的选择结果而实施某种结盟会带来怎样的影响?因商业利益而使用档案的接触权和滥用或剥夺这些材料的后续风险。在互联网 技术环境中档案资料的接触权。本地人对源于自身的资料成品的接触和追回问题。(7)互惠: 研究人员以何种方式可以回馈与他们共事的社区、个人或家庭?(8)材料的所有权:包括个人或社区的所有权,受版权保护的知识产权问题,以及我们如何对文化信息的所有权进行概念 建构或提出质疑。 美国民俗学会早在1988年就发布了《AFS 伦理申明:专业责任的原则》。于十年之后,北欧民俗学界也就是否需要制定一套民俗学伦理守则(a folkloristic code of ethics)发起过辩论,而1999 年芬兰暑校的这个工作坊正是这场辩论的某种继续。2010年,中国民俗学会秘书处也曾就是否制定学会这一学术共同体共同遵循的“伦理守则”有过动议,但最终未果。榆实际上, 2004年前后,中国民俗学界关于学术伦理的思考在“田野和文本”的辩论中逐步走向深入,而安德明提出的“家乡民俗学”这一论域也引发了多位学者有关田野伦理的自我反思。随着非物质文化遗产保护工作的开展,民俗学者在其间的角色、立场和作用,乃至具体的技术路线和实地的研究策略也常常与伦理问题的纷争纠结在一起,但相关讨论并不充分,思辨性文章也不多见。即使到了今天,奈沙尼的“伦理关系图”和米勒的“伦理问题清单”,对我们思考民俗学伦理问题依然有着工具性的指向意义。诚然,我们还可以继续沿此方向行进,乃至加上第四个或第五个圆圈,将日益凸显的伦理关切包括困扰我们的诸多问题切分得更为具体,勾连得更为细致,以回应今天的学术发展趋势和学科建设取向。

《民族文学研究》2016年第3期首家刊布了联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第10届常会正式通过的《保护非物质文化遗产伦理原则》(以下简称《原则》)。而这十二条原则的出台,在教科文组织的层面至少可以追溯到1989年通过的《保护传统文化和民俗建议案》(以下简称《建议案》),在“民俗传播”一章中明确提出“鼓励国际科学共同体采纳一套伦理准则,以确保以适当的方式对待传统文化并对之予以尊重。”淤而该《建议案》正是《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》)最终面世的先声。《公约》生效九年以来,各国在保护实践中也遭遇了种种伦理挑战。而《原则》正是在应对挑战的辩论语境中提出的,一则围绕非物质文化遗产日益面临的威胁——包括商业化、商品化和去语境化———出现了越来越多的关切,二则反映了缔约国在履约过程中急需伦理方法及其指导方针的普遍诉求。参与制订该《原则》的专家们来自不同学科,一致重申伦理关切不应针对活形态遗产本身的实质,而应侧重于保护方面的努力。他们认为,发展、促进和实施保护非物质文化遗产的伦理原则有助于在文化规范、诚信、透明度及确当行为方面实现敏感度的提升,防止任何形式的不尊重和对非物质文化遗产在道德、法律或商业上的不当使用。因此,《原则》的出台将极大地强化相关社区、群体和个人致力于保护非遗的努力,也将指导文化遗产、博物馆、人类学、民俗学、旅游业、媒体和知识产权等相关领域为保护人类共同的遗产而做出努力,进而促进对非物质文化遗产的尊重。 为将学术伦理问题的讨论引向深入,《民族文学研究》编辑部向民俗学、民间文学、人类学、社会学、历史学等平行学科的多位学者陆续发出了笔谈邀请,以利加强学科间的对话。本期设立的话题是“田野调查伦理”,彭兆荣的“家园遗产守则”、陈泳超的“‘无害’即道德”和施爱东的“学者是田野中的弱势群体”皆从各自的田野研究经历出发,阐析个人的伦理观点,或秉持人文关怀,或总结田野策略,或反思田野关系,各深有见地,颇有张力,引人省思。应当说,这组笔谈是《民族文学研究》意在形成关联性持续讨论的一个楔引,正如奈沙尼绘制的关系图所示,伦理问题在学术研究的不同阶段都会以不同方式循环显现,而且不会画上句号;而米勒所列的八个问题清单对今天的民俗学研究和非物质文化遗产保护工作而言,也远未穷尽我们已然面临的种种挑战。值得期待的是,《民族文学研究》计划继续组织学者围绕若干伦理问题进行研讨,而笔谈、对话、席明纳、圆桌会议、专题论坛等方式,抑或也可成为加强对话、推进学术和服务社会的讨论向度,其间的话语皆可结集为文字续为系列化专稿。因此,这组笔谈也可视为共同讨论的一个邀约,欢迎大家关注并积极参与。

家园遗产守则

彭兆荣 (四川美术学院中国艺术遗产研究中心首席专家、厦门大学人类学研究所教授)

我的田野工作主要集中在西南少数民族地区。西南地区,特别是云贵高原的自然屏障,历史性地保护了不少小的少数民族,也因此保留了大量的“文化物种”。每一个族群和人群共同体都在特定的诸种关系中形成了自然的“家园”,存续下了一个个特色鲜明的“家园遗产”。

“家园遗产”的形成大抵包括以下四种关系:(1)自然形成了生态家园。山岭成了天然的围构。(2)特定群体的世系纽带,缘生、原生和源生于村落、村寨的“开基祖”和肇始,形成了一个个以姓氏为线索的家(家庭、家族)。(3)氏族联盟结成了“自治性社群”。在这个与“乡土社会”具有同质性的社群中,“同意权力”是主导性的。(4)与周边的民族和族群形成了具有“文化边界”(cultural boundary)的文化互动、资源共享关系。

在这些传统的社群里,“家园遗产”之所以可以得到守护,与这些围构的关系相辅相成。这也是人类学学者对传统“不动的社区”进行田野作业乐选的场所。然而,近二十年来,这些传统的“家园”围构迅速消失、消亡,弱化、淡化。导致的结果是:家园遗产大量流失。特别严重的是,人们的主人翁意识日趋弱化、淡化。这是我在田野中触动最大者。

具体而言,交通的现代化,使得自然屏障已经消失。家庭和家族中的年轻人越来越难以坚守在传统的“家园”,家族的世系关系虽然还存在,却已经产生出一种新的关系格局。国家的力量越来越浸透到社会的底层,传统家园中的“同意权力”已经逐渐被“横暴权力”所遮蔽,甚至替代。原来的实体性的家园主人翁越来越被“国家的主人”所替代。同栖于一个地方区域的不同民族和族群之间的“文化边界”也在剧烈地改变“边界”的意义和意味。

然而,毕竟传统的家园才是社会的最基层、社会的细胞组织,也是人民“生于斯、长于斯”的地方。“家园”围构的失却,最终会使得家园遗产,其中最大宗的就是非物质文化遗产面临流失的危险。

上世纪90 年代初,我曾经在贵州省黔南瑶麓村寨进行田野并追踪其变迁长达十年之久。十年间当地瑶族的不少重要的,今天被称为“非物质文化遗产”的类型都已消失,比如瑶麓的“凿壁谈婚歌”、乐器、服装和装饰等都已不在和不再。

“文化变迁”是永恒的话题,但愿“文化消亡”不要成为永久的话题。而要最后守护好族群的各种文化遗产,“家园”是最值得守护的遗产。

“无害”即道德

陈泳超(北京大学中文系教授)

民间文学的田野调查,单从技术层面上说,其实非常简单,诸如提问、记录、整理、归档之类的操作细则,半天就都学会了;难的是如何跟人打交道,而这又是根本教不了学不到的,因为田野就是社会本身,被调查的人也就是社会上的形形色色芸芸众生,并非在社会之外另外有一片时空叫做“田野”。所以田野调查就是社会阅历,所有前辈学者的成败得失,都只是你 的镜鉴,绝不是你的准则,你只有靠自身摸爬滚打地去领悟,一如领悟你的自我人生。

我第一次独立进行田野调查时,还是一棵大三的空心青葱。临行前师长们谆谆教诲说:“到田野里一定要真诚朴素,要跟群众打成一片,不要给人感觉北大学生高高在上的骄傲。” 我铭记在心。

我们的田野是一个非常典型的江南小镇,一到周末,同行的当地文化人都回家了,我怀着异样的兴奋,跟小伙伴决定单闯小镇茶馆,我已经看出来那里是民间文学的集散地了。周日清晨的小镇茶馆,贩夫走卒们了却一早的营生后麕聚于此,丫丫叉叉地满屋蒸腾着生活气息。很快我发现,最里面一桌上首坐着一个独眼老人,看上去一点不像农民,正在唾沫横飞地侃侃而谈,其他农夫小贩们如痴如醉地围着听,这不是典型的民间文学展演吗?于是瞅准一个间隙,我们就上前真诚地向他请教,希望他给我们讲点什么。他非常不信任地问我们是哪来的?我们说是北大学生。他不信,我们就拿出准备记录的信纸给他看,上面有“北京大学”的红头,他说这个可以买到,不能作数。我们很后悔忘了带学生证,百般分说他就是不信,最终也不愿意接受我们的采访。首战大败让我颇感沮丧,却不知哪里出了差错。 周一,当地文化人都来了,我们将此尴尬经历向他们诉说,他们认为不可能,说那个人是走码头跑江湖的,从不怯生。他们去找那人了解情况后,回来笑着对我们说:“这人江湖经历多,他认为大学生都应该是西装革履,你们穿着太朴素了,他以为你们是冒牌的。”我当时觉得三观都快被轰毁了,我们还想着别高高在上,却不知在他(民众之一员)眼里竟是如此低低 在下咧。之后,更多的田野成败,让我再不相信那些关于田野调查的金科玉律,什么叫“打成一片”?民众本身就不是均质的“一片”,你跟谁打去?重要的是要会鉴貌辨色、看人下菜,“见 人说人话、见鬼说鬼话”,某种意义上说,田野调查就是一个“斗心眼”的游戏,这是田野给我的最大觉悟。

请注意,我这里说的是田野策略,不是田野道德。从终极意义上说,道德准则当然高于学术企图,但在此大前提下,我们必须清醒地意识到,我们去田野是为了学术追求而非道德操练,因此,在问心无愧的良知监督下、在尽最大努力保证被采访者不受损伤的前提下,必须抛开那些乡愿式的道德信条,寻找更切实有效的田野策略。

约一百二十年前,一个在意大利驻北京使馆工作的名叫韦大列(Guido Amedeo Vitale)的男爵,娶了一位中国妻子,生有四个子女,有段时间忽然很想搜集一些北京歌谣,可是,“搜集他们的困难远过于我所想到的。我们在北京是被歧视的,那儿我可以亲身去听这些个歌谣并且把他们记下来呢?”于是他便去请教他的“先生”。那先生听后似乎很受侮辱,担保中国不曾有过这样没价值的东西。“可是偶然(自然是碰巧的)从抽屉中取出些洋钱放在他不能拿著的地方,他立刻消了怒气,并自言自语说,如此我或者没有错,他自然要用所有他可能的法子去找我所需要的东西。”淤韦大列如是说,后来出版了一本《北京歌谣》(Pekinese Rhymes),二十多年后,它对中国现代民间文学研究的起点“歌谣运动”产生了怎样深刻的影响,我想就不必介绍了。当时中国的歌谣研究先驱们,一面感叹着西方人的价值更新,一面也为中国“先生”虚妄的傲慢和猥琐的势利而羞愧。如今看来,抛开民族主义的情绪,我对韦大列除了用语刻薄颇有微词之外,是很佩服他田野调查的高明手段的。

说到底,人际交往是一个不断揣摩对方心理,从而调整策略以达成自我诉求的过程。我们去田野,大前提是我们有求于他们而非他们有求于我们,我们处于交际的施动方,同时也是交际的全责承受方,因为被调查者随时可以毫无损失地不理睬我们,从这个意义上说我们 又是弱势方,难怪身处晚清中国的韦大列男爵也会感觉自己“被歧视”。职是之故,田野调查者必须不断磨砺自身“斗心眼”的技艺。 某次,我带着几个学生在某地调查一个正在复兴中的民间教门。当我们按照预约时间走进预约的民户庭院时,眼前的情境让我们都惊呆了:教门女领袖坐在庭院的正中间,后面簇拥着一群女信徒;屋檐下一字排开坐着十几位男信徒,表情都异常严肃,我的头脑里立刻闪现出一个词———“严阵以待”!我们被指定在一个准备好的圆桌旁坐下,女领袖开始盘问我们来的目的(其实她这几年都接待我们好几次了),我们反复声明是来采访民俗文化的,是学者不是记者。她便开始慢慢讲她被神灵选为代言人的经过,冗长而激越,情深处几乎是声泪俱下(通常此类叙事者都很亢奋)。我其实听过不止一遍了,但只好装作兴致盎然的样子专注地看着她,时不时地插上几句表示听得很认真(装腔作势)。等她讲完神异经历后,我问她教门里有没有经书,她似乎有点犹豫,我就说在别的什么场合也看到过类似的东西(其实性质不太一样,移花接木),她就吩咐身后一名女信徒去拿床头的一本来,我从她们的对话中已经感知肯定不止一本。女信徒拿出来后就放在我们围坐的桌子上,学生A习惯性地拿出相机准备拍照,被我严厉地瞪了一眼,她赶紧收回了(学生B事后说,那时她预感我正在酝酿一个更大的阴谋)。一个男信徒翻开经书到某个章节,是诉说这个教门来历的,问我要不要听他念,我毫不犹豫地说很想听(其实我一点都不想听,调查了一整天,时近黄昏,困顿不堪,只想赶紧拍下那些文字。口是心非),他就开始用催眠曲般平直的声调缓缓诵念(学生B后来说她当时差点睡着,我说我也是死撑的),时长近一小时。我为了解困,不停地插话,有时候还故意问几个非常弱智的问题,他们给我解释后,我又做出恍然大悟的表情(巧言令色),他们就越发高兴起来。慢慢地,大家都分明感知整个庭院的冰冻气氛已悄然销释,变得越来越春日融融了。终于念完了,我问:“就这一本吗?”女领袖还没答话,她后面的女信徒就急着提醒说:“床头不是还有吗?”于是女领袖就叫她去再拿些来给我们看。我翻看了一会,假装随口说道:“你们这些经文真好,不过怎么都是比较新的?好像是从别处复印来的嘛。我看到别人那里有很多老本子,可见他们的根基更古老。”(假痴不癫)这时候女领袖就不服气了,说他们也有,回头交给女信徒一串钥匙,说:“去把某个柜子打开,把那些老本子拿来!”于是我们就看到了几本发黄的、残破的版本(欲擒故纵)。我这时候说话了:“你们这些本子这样保管不会越来越损坏吗?好多都看不清或者残缺了呢!”他们面面相觑,似乎从没考虑过这个问题,然后怯怯地问我们该怎么办(反客为主)。我就介绍说在某处有个谁,也是神灵代言人,自己写了不少神灵的传话(她说认识,知道!),我们全部拍照后,回北京给他录入电脑,然后做成光盘和纸本都送给他了。结果第二年当地发水灾,他家里的资料全部冲没了,幸亏我们电脑里都有,又重新制作光盘并打成纸本给他了(此事全部属实,但此刻说起分明是别有用心)。他们非常高兴,试探性地问我能不能帮他们的也这样弄一下,我说没问题,你们放心我们说做就做(愿者上钩)。几个女信徒这时在背后怂恿女领袖“某处的几本也拿来让他们一起做了吧”,显然生怕错过了这个大好时机(喜出望外)。于是我们几台相机同时开工,他们还忙着给我们翻页、抹平边角等,插不上手的就去切西瓜、倒水,有一位男性小头领还赶着出去买了一包金“芙蓉王”香烟(约二十元)来给我抽,而之前他手里明明有一包“红河”烟(约五元)的。 这次的“斗心眼”较为复杂,从括号里的那些“点评”来看,似乎充满了欺诈、谎言、伪装、阴谋,难怪学生C事后感叹:“老师你真是老奸巨猾!”我反问她:“那你认为我对他们有害吗?他们损失什么了吗?”“无害”即道德!这是我对田野伦理的基本设定。其实,日常生活中,诸如看望病人、陪老人说话、调节家庭纠纷等常见行为,人们不都在说着无害的假话、做着无害的假事吗?何况,我们回来后就把全部资料录入电脑,下次去时,是依约将光盘和纸本都送给他们的。当然,所有这些主要是为了得到我们梦寐以求的珍贵资料(虽然至今我还没有真正使用过它们),但从客观效果上看,不也为当地社区或个人保全这些资料做了一些实事吗?联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产伦理原则》第七条规定,“创造非物质文化遗产的社区、群体或个人应从源于这类遗产的精神利益和物质利益的保护中受益,特别是社区成员或其他人对其使用、研究、立档、宣传或改编。”淤我的这一场“斗心眼”练习,非但于该社区及个人权益毫发无损,某种意义上正体现了田野关系中的“互惠”原则。 曾经有一位民俗学专业的博士候选人很苦恼地问我:“大家都说田野调查要‘三同’,同吃同住同劳动,可是我调查的S 市是个现代化大都市,他们不欢迎我去跟他们同住可怎么办?”我直接跟他说:“让那些劳什子清规戒律见鬼去吧,你觉得怎么有效率就怎么做!”在我看来,田野调查者永远是一个独立的生物人、社会人、法律人、道德人和文化人,而绝非只是某个学科的专业人!你在个人充分自足的“三观”映照下,下到田野就该鸢飞鱼跃、随物赋形、见招拆招,获取信息量度、明辨资讯效度、构思学术洞见、体悟世道人心,这才是我们田野调查的全部心思。

道德有高点,也有低点。如果说对人“有益”是高点,那么在田野调查中,我相信还是先以低点的“无害”为基准吧。“有益”固然好,但可遇不可求,“无害”即道德! 或许,把田野调查说成“斗心眼”确实糙了点,换句高大上的也行。《红楼梦》里有一幅对联:“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,真是极高明而道中庸,窃以为不妨当做民间文学、民俗学田野调查的至上境界!

学者是田野中的弱势群体

施爱东(中国社会科学院文学研究所研究员)

我们在想象田野与学者关系的时候,常常把学者想象成高高在上的知识产权的“剥削者”,把文化持有人想象成被动的“受剥削者”。如此想象大概基于这样一种预期:学者的研究成果出版了,名利双收,而文化持有人却依然生活在那个偏僻的乡村,什么也没得到。

可是,如果我们具体回顾一下民间文化调查研究的学术史就可以看到,调查者的“剥削行为”在可商业运作的音乐、舞蹈和戏曲领域或许有个别先例,比如郭颂的《乌苏里船歌》、张艺谋的《千里走单骑》,但在纯学术领域,无论是人类学、民俗学还是民间文学,我们至今尚未见到哪位学者是因为搜集整理某社区的文化事象、某艺人的说唱文本而获得可观名利回报的。

如果说有哪位学者因为某项调查而蜚声学林,那也一定是因为他/她对于田野素材的研究与思想,而不是因为素材本身。田野素材并不是文物,不是打上包裹带回家就可以直接摆出来供人参观的物,而是只有通过调查者的整理、提炼和加工才能得以呈现的非物质文化事象。无数学者深入过巴音郭楞和博尔塔拉,但不是每位学者都能够依据田野素材写出一部 《口传史诗诗学:冉皮勒〈江格尔〉程式句法研究》。否则,任何有书写能力的文化持有人只要把自己的所知所感记录下来,岂不就可以直接跻身学林,成为知名文化学者?

在实际的田野当中,学者才是真正的弱势方。且不说学者在进入田野之前,需要多么漫长的学术训练或学术准备,仅是田野本身,就包含着经费申请、长途跋涉、异乡淹留、寄人篱下等各种人生烦恼,当然,还需要经受水土不服、食宿不安、语言不通、交通不便、经费不足、亲缘缺失、虫蚁叮咬等生活磨难,调查结束之后,还有繁重的录音整理以及资料辨析工作,如果是女性调查者,还有可能遭到异性的调戏乃至性骚扰,即便如此,还得做好调查失败的心理准备。

相反,文化持有人貌似被动的受调查者,其实自始至终掌握着调查活动的绝对主动权。学术调查与行政调查或法律调查在性质上有着天壤之别,学术调查没有任何强制性,文化持有人可以接受你的调查,也可以拒绝你的调查,可以说实话,也可以说假话,他们随时都可以拍拍屁股中止调查。对于文化持有者来说,根本就不存在调查失败的问题,他们坐在自己家 里接受调查者的来访,高兴了多说几句,不高兴了少说几句,他们可以信口开河,无所谓对错,也不承担任何后果。说不说是他的事,信不信是你的事。

至少在当代社会语境下,民间文化持有人只有在被学者挖掘、宣传之后才可能成其为“文化遗产传承人”,否则也只能是个普通工匠、手艺人、走江湖的、跳大神的、说荤故事的、发贱语的。珍珠本来只是贝类软体动物的病态赘生物,如果没有人的赏识和加工,充其量只是一个小小的碳酸钙丸而已。被媒体称作“国宝”的土家族“民间故事家”刘德培,如果没有王作栋的挖掘和宣传,他在原来的乡土社会中就只是一名备受讥笑的“日白佬”(湖北方言:说瞎话、爱吹牛撒谎的人),生活贫困潦倒。1980 年起,刘德培所传讲的作品经王作栋整理发表之后,引起了专家和媒体的重视,文化地位急剧升腾。1983 年起,他得到湖北五峰县政府的特别照顾,按月有了生活费并享受商品粮供应,被誉为“百科全书式的民间文艺家”,成了土家人的骄傲,去世之后连墓地都成了文物保护单位。

至于那些一般的文化持有人,偶然发生的文化传讲本来就是他们生活的组成部分,并没有因为学者的调查而做出多大牺牲。他们也许会暂时放下手头的活计,陪你聊聊天、说说闲话,兴许还能从中获得交流的愉悦,或者表演的兴奋,但他们并不会为了调查者的学术事业而自愿牺牲自己的正常生活,至少我从未见过如此高尚而自觉的文化持有人。陈泳超《背过身去的大娘娘:地方民间传说生息的动力学研究》淤一书中有个叫“吴克勇”(真名王开元)的调查对象,是陈泳超调查活动中最积极最得力的志愿者,之所以不遗余力地帮助陈泳超,从他自己的角度,显然是为了给“娘娘”做功德,而不是为了陈泳超的学术事业。

我几乎从未听说有哪位学者可以不尊重调查对象而能够从调查对象口中得到回报(至于传闻某知名学者借走神职人员的抄本而不归还的案例,恐怕只是个别学者的个人道德问题,不是普遍的田野关系)。1999 年,我们在广东高州调查,当地官员执意将一位民间艺人从家里叫到宾馆来向我们进行“汇报”,结果,那位艺人从头到尾就是装傻,一问三不知,哼了几首 不完整的歌,没说一句有价值的话。后来我们只好瞒着官员,自备水果,三次登门示好,才从艺人口中得到一点有用的信息。民俗学者祝秀丽也曾说过她的一次遭遇:“主持礼拜者是外村两个中年妇女,很晚才到达,开始传讲《圣经》。我拿出相机拍照时,一位主持者严厉地阻止我,气势汹汹地要看身份证、教师证。我不曾想过在家乡还需要带着证件以待盘查。又是未经介绍的缘故,我的身份受到质疑。在生我养我的土地上,在老乡家热乎乎的炕头上,我忽然一下子意识到一种莫名的疏远。面对着这种僵持局面,我老老实实地收起照相机。”于类似的遭遇是很常见的,我的一位师妹在汕尾进行疍民调查的时候,甚至受到调查助手严重的性骚扰,差点因此中止其硕士论文写作。

民俗学的田野调查可能和人类学不大一样,大多数民俗学的田野调查是单项调查,调查者并不需要持续地和调查对象生活在一起,无法在长期相处中“日久见人心”,因而需要更加主动、快捷地向调查对象释放善意、表现谦和,消除文化持有人的陌生感和防御心。民俗学者叶涛在田野调查中就基本做到了“入庙捐功德,入户带礼品”,其目的无非是想在最短的时间内向调查对象释放自己的善意,酝酿一种和谐气氛。

事实上,我们大多数的研究成果都不会对文化持有人的实际生活造成实质性的干扰,如果有,也多是对他们社会地位的适当提升。因此,对文化持有人的尊重,主要不是表现为学术写作中的斟酌拿捏,而是表现为调查现场的气氛营造。我们很难想象一个礼貌谦和的田野调查者,一旦回到书斋,就会以歪曲、丑化的笔调去抹黑调查对象;同样,我们也很难想象一个居高临下的田野调查者,既能够在田野中如鱼得水,又能够在书斋中激扬文字指点江山。假设真有一个自以为是居高临下的调查者,那么,他从进入田野的那天起,就已经注定了被田野淘汰的命运,他要么改变其态度,要么只能远离田野。所以说,大凡经历了田野历练的调查者,基本上已经在实践中培养出了对于田野的敬畏感,因为田野实践本身就能够对调查者提出基本的伦理要求,并以这种要求左右着调查工作的成效。

“尊重”或“相互尊重”在联合国教科文组织制订的《保护非物质文化遗产伦理原则》中再三加以强调,按词频统计“尊重”二字先后出现了九次。我坚持认为,在学术写作中以客观中立的态度呈现文化持有人的真实状态和真实表述,就是对他们最大的尊重,需要特别谨慎的只是我们的价值评判和春秋笔法。比如,在对刘德培的研究中,许多调查者都刻意抹去了他那些“不光彩”的历史,把他描绘成一个“世人敬仰的民间艺术大师”,这样的研究无疑是误导性的,对于我们了解民间艺人在民间的真实生存状态有害无益,那个被美化的“大师”,也只是一个虚拟的符号,不再是真实的“日白佬”刘德培。 学术调查并不是闺蜜之间家长里短的私密闲聊,也没什么内幕隐私,只要文化持有人未强调不能公开发表的内容,都意味着应该可以由研究者公开发表的。在当下语境中,任何生活事象一旦被称作“文化”,其基调大约都是正面的,所以我们常常听到文化持有人说:“请你们多多宣传我们这里的文化。”即便在国家行为中(无论社会主义国家还是资本主义国家,中国还是日本),政府文化部门每年都会投入大笔资金、创造优厚条件吸引国外研究者前来调 查、研究本国文化。

一般来说,在文化调查项目中,文化持有者才是最大的赢家,不大可能成为输家,但是对于调查者来说就不一定了。一个调查项目的完成,学者所要付出的时间精力、财力物力,从任何一个角度都远远超过任何一个文化持有人。假设调查报告成功,调查者和文化持有者一定是双赢结局,著名案例就是顾颉刚的妙峰山调查,顾颉刚因此收获了学术荣誉,妙峰山庙会因此进入正史,成为著名文化项目。假设调查报告不成功,失败的也只是徒劳无功的调查者,文化持有者并不因此遭受丝毫损失,这方面的案例不胜枚举,我本人就曾遭遇多次失败,白费了许多时间和精力,最后什么也没写出来,或者写出来了却没有任何反响。我从来不认为学者是田野中的剥削者,或者强势的一方,相反,我认为学者是田野中的弱势群体。

文章原载《民族文学研究》2016年第4期

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。