[王尧]度量故事:情节类型、情节基干与核心序列

中国民族文学网 发布日期:2024-08-28 作者:王尧

摘要:在完成划分情节类型和编制索引之后,如何推进形态研究,是当前民间故事领域的困局。本文重新思考情节类型这一概念的逻辑前提,设置几种基础性概念工具,兼及情节、功能两个层面,对故事之间的相似、重复与关联进行度量。在归纳民间故事情节类型的诸种方案之中,刘魁立“以情节基干为中心”的方法是具有规范操作性的尝试。这一方法是基于文本形态的平行比较,然而比较的前提则未被明确指出:一种情节类型的结构对应于一个核心序列。情节基干应是一个自足的故事,它不仅是所有文本在情节层的共有情节,而且在功能层的对应结构必须是一个核心序列或多个核心序列的衔接,呈现出完整的叙述逻辑。由若干故事文本叠加而成的生命树,其重合部分含以下三种情况:第一,重合部分只应用相同的情节链,它的结构不足以构成一个完整的核心序列,则所有文本并无共享的情节基干,自然也不属于同一情节类型;第二,重合部分不仅表现为相同的情节链,而且其在功能层的结构对应于一个完整的核心序列,多则文本在该情节基干上的段落可被视为同一情节类型;第三,重合部分在功能层对应于多个核心序列,则情节基干可能是同一情节类型的重复应用,或多个不同情节类型的衔接。用以区分情节类型的情节基干等参数取决于故事材料样本,一旦样本变化,须重新提取情节基干,已有的分类体系可能被推翻,情节类型会随着样本的更新不断移动叙事重心。以有限样本归纳的情节类型并非一成不变,而是开放、无本质的。

关键词:情节类型;情节基干;核心序列;情节链;生命树;母题

在民间叙事学领域,无论是汤普森在情节层提出的母题、情节类型,还是功能层的普罗普之功能项、邓迪斯之母题位,这些理论依托一些较为抽象的概念,目标都是为了解释民间叙事中的某种整体性现象。其中,故事情节类型的研究由理论渐趋实用,多以设立分类体系、划分情节类型为目标,最终往往落在应用层面,“情节类型”几乎被认为是一个天然合理的客观存在了。母题、情节类型、功能项、母题位等故事学的概念工具,各有独立来源,研究者须对此保持充分觉察,否则可能画地为牢,导致后续研究出现分析障碍。丹·本-阿默思(Dan Ben-Amos)强调了母题是建构概念而非自然存在[1],类似地,情节类型的建构属性更为显明。完成划分情节类型与编制索引之后,如何推进形态研究,是当前民间故事领域的困局。有鉴于此,本文希望回到情节类型这一概念的逻辑前提,设置几种基础性概念工具,兼及情节、功能两个层面,讨论如何对故事之间的相似、重复与关联进行度量。

刘魁立《民间叙事的生命树——浙江当代“狗耕田”故事情节类型的形态结构分析》[2](以下简称《生命树》)是本文的理论起点之一。《生命树》对民间叙事研究影响深远,发表至今二十余年,仍被不断称引讨论[3],[4],[5],在民间音乐学等领域亦有应用,更是民族民间文学研究当之无愧的经典。《生命树》设计了一套判别情节类型的方法论。其对于叙事单元的切分在情节层进行,当分析对象的异文情节有大幅度重叠,判定情节类型时,生命树的情节基干可作为明确依据。提取情节基干的方法,正是基于文本形态的平行比较。然而,开展比较的前提则未被明确指出。刘氏择取的“狗耕田”故事材料具有高度同质性,后来者在应用生命树和情节基干作为分析工具时,却时常对此缺乏自觉。开展多民族、多文化、跨区域比较研究,需要首先将比较的前提和平台明晰化,这也是本文将着力解决的问题。

刘氏在该文中为材料划定的边界是:来自《中国民间故事集成》浙江省下辖的市县,主人公必须是两兄弟,必然以“兄弟分家”为起点,并包含“狗耕田”母题。这就保证了材料属性的高度一致,民族、地域、文化背景几无差别,从而可以观察文本内部纯粹形态的生长情况。与此不同,笔者研究少数民族民间故事,希望观测的恰恰是情节具有相似性的多种文本之间的差异度,故而特别在与《生命树》一文近乎相反的方向上设置条件,这有利于看清形态变化的张力和限度。

一、情节基干:标准树

在归纳民间故事情节类型的诸种方案之中,刘魁立“以情节基干为中心”的方法是具有规范操作性的尝试。“一切故事类型,从根本上说,依据的是形态,都不是靠核心母题划定。靠什么?靠情节基干。”[6]具体方法是将对象文本绘制为生命树,并规定:

所有文本都重复的情节部分称为情节基干……每棵生命树也即每种故事类型,有且必有一条情节基干。如果某组异文不能抽绎出一条情节基干,它们就不能被视为同一类型的故事。也就是说,只有具备了这一情节基干的故事,才能被算作同一类型的故事。从一组故事中能否抽绎出一条共同的情节基干,应当被视作是否应划成同一故事类型的唯一依据。这一结论,是我的这项研究的中心目的。我的本意即是希望通过对“狗耕田”故事类型的学理研究,摸索出一条可以用于判断故事情节类型的学理标准。[7]

刘魁立以“狗耕田”故事做了示例。“狗耕田”故事采集于浙江的汉族地区,形态具有高度同质性,这样才可能提取故事情节的最大公约数,构拟一个树状模型。不过,后来者在应用该模型时,应注意研究对象与理论之间的罅隙。如分析某较小地区、某特定民族的民间叙事时,或可直接套用。然而,如果故事的异文情节多样,地域、民族分布广泛,需对生命树模型的隐含前提保持觉察。以笔者的多民族故事研究为例,刘氏的生命树是已经由他进行情节类型初筛(浙江汉族)之后的“标准树”,而笔者试图将各民族所有具备情节相关性的文本都叠加绘制,得到的是故事原始丛林中未经修剪、藤蔓交错的“野生树”。

二、一些反例:野生树

例如,应用了同一条情节链(1)“缺失——窥浴窃衣——确认关系”的《哈尼族为什么没有文字》与典型的牛郎织女传说,属于同一情节类型吗?《哈尼族为什么没有文字》[8]情节可概括如下:

孤儿勤劳善良,给苏阿爬家做苦工——美丽仙女主动为他变出华丽的房屋器具——成婚——生子——

苏阿爬要霸占仙女——孤儿被逐——仙女寄养儿子,自己隐去——

儿子长大后被嘲笑没有母亲,问师母——师母称,遥远的海子有十仙女洗澡,穿红衣者是母亲——儿子辛苦跋涉,窥看仙女洗澡,拽住穿红衣的母亲——母亲赠以宝物红葫芦,儿子用它看到天上场景——

苏阿爬到学堂要骗走红葫芦——红葫芦变烈火,苏阿爬被烧死——书本也被烧成灰,从此哈尼族没有文字,只剩压在砚台下的一张字纸,就是今日残缺不全的贝玛经。

此则先讲男女主人公的“仙凡成婚——生子——分离”,后半段的主人公由夫妻转为母子,才发生“缺失(母亲)——窥浴窃衣——认母”(2)。该情节链既可用于儿子寻找失散的母亲,也可应用于恋人之间“缺失(妻子)——窥浴窃衣——成婚”,“成婚”与“认母”的动作均可抽象为两主人公之间“确认关系”。情节类似者还有《怒族没有文字的传说》[9]等多则。

典型的牛郎织女传说的情节基干通常为:“缺失妻子——窥浴窃衣——仙凡成婚——生子——分离”。如将《哈尼族为什么没有文字》与典型的牛郎织女传说绘制为同一株生命树,将相同的情节单元重叠,则二者通常有两处重合:或为“仙凡成婚——生子——分离”,或为“缺失——窥浴窃衣——确认关系”。无论将此二者中的哪一种认定为情节基干,按照刘魁立设定的方法,《哈尼族为什么没有文字》与牛郎织女传说均可被认定为同一情节类型,因为它们都能抽绎出同一条情节基干。但是直觉告诉我们,将此二者认定为同一情节类型,似有削足适履、不甚合理之感。

还有更为极端的例子。主题无关的各类故事文本均时常出现“难题考验”情节链,它们常采用同种难题形式。无论继母虐待女儿,天父考验女婿,还是霸占仙妻的反角给男主人公出难题,都常用“菜地里捡芝麻”“一天内耕种三座山”之类不可能完成的任务。笔者不禁追问:所有使用“菜地里捡芝麻”难题考验的故事都能被视为同一情节类型吗?有太多故事在这一条情节链上重合,而其他情节毫不相关。

因此,刘魁立对“情节基干”的限定实含一内在预设。如前述,他的界定是:“所有文本都重复的情节部分称为情节基干”,“只有具备了这一情节基干的故事,才能被算作同一类型的故事。”此处有一隐而未彰的潜在规约:“所有文本都重复的情节部分”必须是一个自足的故事。如果重复的部分仅仅是一条不能独立存在的情节链,则具备该情节链的文本不应归入同一情节类型,正如以上反例。

刘氏使用的故事材料是以预设的“狗耕田”主题为条件进行筛选所得,材料具有较强的同质性,多个文本重叠部分的边界特别清晰。至于笔者的补充条件“所有文本都重复的情节部分必须是一个自足的故事”,这一条件在刘文中并未明确指出。归根结底,问题在于:必须为情节基干设置一个起讫标准,才能进行情节类型的判定。

本文将指出,一种情节类型的结构对应于一个核心序列。核心序列是民间故事的计量单位。一个故事中最高级别的缺失为“核心缺失”,核心序列内部的各功能项遵循“核心缺失发生——针对性行动——结果”的逻辑顺序。情节基干、情节类型、情节链与核心序列并非同一层级:前三者位于具体的情节层,后者位于抽象的功能层。情节层陈述事件的原因、动机和过程中相互关联的情节。功能层关注文本的结构要素如何构成有机的系统,即要素组合的逻辑可能,以普罗普的功能项为基本单位。一个抽象的核心序列具体化生成的文本就是“一个”故事。口头传统中的一则自然文本,可能是“一个”故事,也可能由多则“一个”故事衔接而成。(3)

阐明了情节类型的结构标准之后,本文再对刘魁立的“情节基干”概念予以补充:情节基干不仅应是所有材料文本在情节层重复出现的共有情节,而且其在功能层的对应结构必须是一个核心序列或若干核心序列的衔接,呈现出完整的叙述逻辑。

三、情节基干与核心序列的三种关系

为度量故事的相似性,笔者将对象文本绘制为生命树,观察它们重合的部分。将有以下三种情况:

第一种:重合部分的结构不足以构成一个核心序列,则所有文本并无共享的情节基干,遑论情节类型。用“情节链:重合部分的结构<一个核心序列”表示。

第二种:当重合部分的结构等同于一个或多个核心序列时,这部分情节可称为所有材料共享的情节基干。其中,若情节基干的结构对应于一个核心序列,则所有文本在此情节基干上的段落可被视为同一情节类型。我们用“一种情节类型:重合部分的结构=一个核心序列”表示。

第三种:当情节基干的结构对应为多个核心序列时,所有文本在情节基干上的部分可能是同一情节类型的重复应用,也可能是多个不同情节类型的衔接。即:“情节类型的重复或衔接:重合部分的结构=多个核心序列”。

此外,理论上还可能出现第四种情况:重合部分大于一个核心序列,却未达到两个核心序列的衔接。应将重合情节分而裁之,它的前一部分结构等同于一个核心序列,是第二种情况,所有文本的这部分情节属于同一情节类型;后一部分的结构小于一个核心序列,应以第一种情况视之。

因此,欲确认情节类型,需要首先对故事的自然文本识别核心序列。核心序列表义完整,可以单独提出成为一个独立的故事。或可将它比况为语言学中的句子,识别一则故事文本中的核心序列,如同清点一段话语所包含的句子数目,以上三种情况可以语言现象为喻:重合部分不足一个句子,或恰好构成一个句子,或是多句衔接的话语段落。

(一)情节链:重合部分的结构<一个核心序列

不同故事之间常有重复,给人以似曾相识之感,一则故事或许只是移用了某知名故事中出现过的情节链,因后者已被经典化,两则故事就容易被误认为属于同一情节类型。

各民族的洪水神话多有兄妹(姐弟)以滚线团、推磨盘的方式进行神验,成婚繁衍人类的情节。普米族《送头发的由来》[10]主题与此无关,是一则吃人妖精传说,但也应用了该情节链“滚线团——神奇结果——确认关系”:

普米族《送头发的由来》

普米族姑娘出嫁前要留给兄弟姐妹一撮头发,由来是——

【核心序列1】狠心的父亲迷信占卜,将两个女儿抛入大山——两人迷路哭泣,借住在老奶奶家——

妹妹睡在老奶奶脚边——听到老奶奶吃掉姐姐的声音,知老奶奶是妖精——妹妹逃跑,藏在树上——妹妹骗老奶奶拿来犁尖,扎死老奶奶——

【核心序列2】树被荨麻围住——妹妹被困——九个猎人路过救了妹妹——

【核心序列3】妹妹见到猎人妈和自己的母亲有相似的痣——猎人妈让妹妹到山顶丢黑白线团——黑白线团分别落在猎人妈的左右乳上,证明二人确系母女——一个不明来历的小伙子将妹妹拖入地下——妹妹割发赠母之后消失——从此普米姑娘出嫁都要给家人留发。

它与洪水神话在此情节链上重合,难道这则女孩智杀吃人妖精的传说与洪水神话属同一情节类型吗?它们并不具备共同的情节基干,不能用“嫁接了洪水神话”来描述。此处的状态是:分离的母女重逢时,需要某种方式予以确认。在这种需求下,故事就可以启用有神验功能的情节链,且不限于具体方式;还可替换为滚磨盘、点狼烟,演述人需要的只是能够确认人物关系的神验过程。

滚磨盘式的情节链并不限于神验,还可以拓展出其他叙事功能,端看演述人的需求。笔者在山西洪洞调查娥皇女英信仰,当地传说,二女嫁舜后开展了三次争大小比赛,常见的说法是:煮豆子,看谁的绿豆先煮烂;纳鞋底,比赛谁纳得快;一人骑马一人坐车,先到达目的地者为大;此外还有钻烟囱等说法,不染尘埃者获胜。我采访过信仰圈内的所有民俗精英、仪式专家以及公推熟悉掌故者,本以为搜罗殆尽,不料竟在最常驻的羊獬村庙门外随意闲聊时,听一白发老妪说:二人争大小的方式还有“滚磨盘”!姐妹俩各执一扇磨盘从山顶滚下,小的磨盘压住了大的,表明妹妹胜过姐姐。可见,“滚线团(磨盘)——神奇结果——确认关系”虽多见于神验,但也不受人物关系、情节的严格限定,母女相认、姐妹相争都可以灵活化用。

再如毛南族传说《孟姜女送衣》[11]164-170:

孟姜女沐浴被窥——范纪良自陈从长城工地逃跑,来此躲避——孟姜女主动要求结婚——成婚——婚后范纪良被皇帝抓走——孟姜女决定离家送衣——路上遇到工友,得知丈夫身亡——孟姜女到长城下哭夫寻骨——骨头主动跳进她的衣兜——皇帝要娶孟姜女,她提出条件要为丈夫复仇——孟姜女跳进油锅,与范纪良一同化为蝴蝶

以化蝶为孟姜女传说的结尾,应用了“男主角死——女复仇——殉情团圆”的情节链,此种恋爱受阻后殉情化生的情节链在民间叙事中特别丰富,它不专属于任何情节类型,凡被迫分离、殉情的苦命恋人皆可应用,主人公身份、受阻情由和所化之物异文繁多,甚至附着在欧洲民间传说“罗密欧与朱丽叶”的结尾,也能为听者接受,不能一见“化蝶”就称嫁接了梁祝型。只有作出如上限定,我们才能精确提取故事结构和情节类型,把握叙事重心。

(二)一种情节类型:重合部分的结构=一个核心序列

例如壮族《达嫁与达倪》[12]:

姐姐达嫁受后娘虐待——后娘让她边放牛边理麻,牛吃掉麻团屙出麻——后娘的女儿达倪仿效,母牛屙屎——后娘欲杀牛——牛让姐莫吃肉,将牛骨埋竹下——

第一道难题:后娘让姐用破底的桶打水,竹丛里飞出的小鸟帮她——

第二道难题:后娘让姐在菜园里找绣花针,小鸟告诉她藏处——

第三道难题:后娘让姐分开芝麻和绿豆,小鸟出主意——

后娘带妹去看戏——鸟告诉姐竹丛下埋着新衣服——姐装扮漂亮去看戏——姐的花鞋被公子捡到后挂在荆棘丛里,公子称:谁能从荆棘中取出花鞋、穿着合脚就娶谁——妹取鞋失败,姐取鞋成功,姐与公子订婚——婚后幸福——【以上首个核心序列H】

姐回娘家,被后娘推到水里淹死——妹冒充姐,多处露破绽——

第一次斗争:姐变鸟,公子带它回家,鸟骂妹,妹杀鸟后以水煮之——

第二次斗争:泼水处生竹,竹勾住妹头发,妹砍竹——

第三次斗争:寡妇捡走断竹做梭子,梭子变成姐姐,姐姐趁寡妇不在时帮忙织布——寡妇偷看数日,要认姐姐为女儿,并帮姐姐恢复人形——

公子见其貌似姐姐,要娶她为妻,寡妇出难题——姐助公子解决难题,被娶回家——妹见姐变美,欲效仿,被姐用开水烫死复仇——公子、姐姐回归幸福生活【以上第二个核心序列S2】

此则故事的结构由两个核心序列构成。第一个至姐成婚为止,核心缺失是姐受继母虐待,在神奇助手帮助下反虐待的行动过程,最终核心缺失消除,她得到幸福婚姻,摆脱受虐命运。该故事在丁乃通的《中国民间故事类型索引》中属于“510A灰姑娘型”[13],我们用字母H(灰)指代这一核心序列。

第二个核心序列以剧烈的紧张开始:女主人公被害死,反角妹妹伪装冒充,以占有她的婚姻。核心缺失转为真假妻子之间的斗争。这段情节在丁乃通的索引中被归入“433C蛇郎”的Ⅱ-Ⅶ,即最小的女孩许配给蛇过上幸福生活之后,通常出现在蛇郎故事的下半段。我们用“S2”(蛇)指代该核心序列。那么,本则故事可表示为H+S2。

第二个核心序列S2可以与第一个核心序列H脱节,分为两则故事,如H为独立的灰姑娘故事,S2讲述姐妹构陷伪装的故事;也可以在情节无矛盾的前提下,各自与其他核心序列另行接续,构成新故事。

对比《酉阳杂俎·叶限》,它含有两个核心序列,第一个正与本则的H重合。虽然本则的核心序列H在情节层多出一些难题考验情节,这并不影响我们对情节类型和核心序列进行判别。《叶限》的第二个核心序列为陀汗王贪求宝玉致使鱼骨失灵,核心缺失为求宝不应,相当于两兄弟对立型故事中正方得宝物获财富,反方贪求致宝物失灵。将该核心序列以T(贪求宝物)标识,《叶限》故事复合了两个情节类型“H+T”。

比较《达嫁与达倪》(H+S2)和《叶限》(H+T),可知通常所说的经典灰姑娘故事仅指向核心序列H。H之后既可衔接姐妹间的陷害争斗,也可聚焦于宝物或神奇助手,以及其他多种可能,并无一定之规。

以上是以核心序列H为中心发散开来的叙事。再看围绕《达嫁与达倪》后半段核心序列S2的情况。除了上引《达嫁与达倪》,含有S2的故事还有如:

毛南族《拉提和蟒蛇》[11]424-427:

农夫被蛇咬——大女儿、二女儿皆惊惧逃跑——唯有三妹拉提为救父亲答应嫁蛇——蛇是海龙宫的王子——婚后生活幸福——【以上首个核心序列S1】

大姐嫉妒,将三妹推入井中淹死——大姐伪装三妹来到王子家——

三妹变雀儿,被大姐击落死去——雀坟生竹——王子乘凉——竹子弄乱大姐头发——大姐砍竹——

竹子被老婆婆做成纺纱筒——老婆婆外出时有人自动纺纱做饭——老婆婆佯装外出,发现三妹,要认作女儿——老婆婆以针线为三妹作筋骨,三妹恢复人形——

王子得知,装成瓦匠到老婆婆家——王子从屋顶划破手指,滴血引三妹抬头相认——二人与老婆婆一起返回家中——大姐羞惭自尽【第二个核心序列S2】

这是典型的蛇郎故事,在丁乃通索引中为“433C蛇郎”。它含有两个核心序列,上文的《达嫁与达倪》受角色和情节限制,只衔接了S2。可知,通常所称的蛇郎型故事并非单一的情节类型,其功能层由两个核心序列“S1+S2”衔接,在情节层具体化为两种情节类型:第一种,女孩为了报恩或履行承诺,与动物成婚;第二种,姐妹嫉妒构陷,伪装的妻子终被揭穿。

或许有人质疑,《拉提和蟒蛇》的两个核心序列经常连续出现,怎能分开?是否应认定为一个核心序列?叙事文本可析出“名词性”与“动词性”成分的组合,当动词性情节不变,“蛇”“农夫”被替换为其他名词时,“蛇郎”故事的预设感就会淡化,如:

瑶族《盘王的传说》[14]:

番王骚扰,高辛王贴出告示:能平番王者可娶公主——高辛王的龙犬揭走告示——龙犬获取番王信任——番王醉酒,龙犬欲行动而未成功——龙犬趁番王如厕咬下头颅——高辛王收复失地——

龙犬要娶公主,高辛王后悔——大公主、二公主不愿嫁,对龙犬轻蔑无礼——只有三公主愿嫁龙犬,被两姐取笑——婚后生活幸福——龙犬晚上变成美男子,身上的斑毛是龙袍——【以上首个核心序列S1】

高辛王许诺,如果龙犬变人,就许他到南京十宝殿做王——龙犬让公主将它放在蒸笼里蒸七天七夜(设禁)——公主六天六夜就揭开盖子(破禁)——龙犬头上、腋窝和脚胫的毛未脱掉——高辛王封龙犬为南京十宝殿盘护王,俗称狗王——【第二个核心序列P】至今瑶族人缠头巾、裹脚套、不吃狗肉。

此则首个核心序列与毛南族《拉提和蟒蛇》相同,即S1,以公主与犬的异类婚为核心缺失。第二个核心序列并未朝向姐姐嫉妒要加害妹妹的方向发展,与《拉提和蟒蛇》后半段S2走向迥异,而是以龙犬能否变人为核心缺失,与核心序列S1的婚姻无关,至于公主的两个姐姐、与番王的战争等事更不再提及。我们用P(盘王)表示该核心序列。

上述三则的结构可分别表示为:

壮族《达嫁与达倪》:H+S2

毛南族《拉提和蟒蛇》:S1+S2

瑶族《盘王的传说》:S1+P

从情节上看,《达嫁与达倪》与《拉提和蟒蛇》在S2重合;《拉提和蟒蛇》与《盘王的传说》在S1重合。核心序列S2的对应情节为《达嫁与达倪》《拉提和蟒蛇》共有的情节基干,S1的对应情节为《拉提和蟒蛇》《盘王的传说》共有的情节基干。且S1、S2在功能层均构成自足的核心序列。以此,《达嫁与达倪》与《拉提和蟒蛇》仅在S2的相应情节上属同一情节类型,《拉提和蟒蛇》与《盘王的传说》仅在S1相应情节上属同一情节类型,此外的部分并无交集,因此不能宽泛地称《达嫁与达倪》《拉提和蟒蛇》《盘王的传说》为同一情节类型。

(三)情节类型的重复或衔接:重合部分的结构=多个核心序列

情节基干既为全部文本的重合部分,它自然也可能由一个情节类型多次重复,或由多个情节类型衔接而成。前已略有述及,再以如下五则阐明。

1. 汉族《天牛郎配夫妻》[15]:

兄嫂虐待弟弟牛郎,趁弟弟不在家时偷吃——老牛将兄嫂偷吃事告诉弟弟,帮助他吃上好吃的——兄弟分家后,弟弟得老牛——老牛有神异能力,告诉弟弟织女信息——弟弟窥浴、窃衣,与织女成婚——织女变出财产并生子。【核心序列N1】

生子后,织女得到衣服,飞回天上——老牛告诉弟弟上天方法(披牛皮)——经过两次难题考验(回答门卫刁难问题、利用孩子辨识妻子),弟弟见到织女——岳父考验,三次出难题,弟弟皆取胜——解决第四个难题时弟弟失误,导致夫妻分离,这就是七夕的传说。【核心序列N2】

本则是非常典型的牛郎织女传说,结构应切分为两个核心序列,可分别命名为N1、N2(N指牛)。N1中,弟弟缺少妻子为核心缺失,至成婚生子获得圆满家庭,核心缺失被彻底消除。N2是夫妻、母子分离,经艰难的行动过程重聚,只是行动未能得到成功结果,重聚失败,是为七夕传说。

2.苗族《花葫芦》[16]:

兄娶恶嫂,弟放牛——老牛经常帮助弟弟(提示回家吃肉)——兄嫂要害弟弟,老牛助其幸免——兄弟分家,弟弟得牛——牛告诉弟弟仙女信息——弟弟窥看七仙女洗澡并窃衣,最小仙女与之成婚。【核心序列N1】

嫂子趁仙女分娩时欲掐死她,仙女上天——老牛帮助弟弟上天寻妻、子——天王两次以难题考验,弟弟在仙女帮助下完成——天王要送弟弟礼物,仙女提示他只要花葫芦——一家三口回到人间,领回老牛。葫芦变出房子、牲畜。【核心序列N2】

嫂子眼红,让弟弟变出金银、牲畜、衣服、粮食等——嫂不满足,还要变出老虎,老虎将嫂吃掉——弟弟一家幸福生活,老牛成仙上天。【核心序列T】

本则的核心序列N1、N2均与文本1相同,第二个核心序列N2只在结局采取相反形式。据此,1、2两则文本共享两种情节类型,两种情节类型以相同方式衔接。N2之后,在核心序列T中,嫂嫂贪心受惩的情节正与《叶限》后半的结构相似:叶限与陀汗王成婚后,陀汗王贪求宝玉,神奇鱼骨不复应。它隐含了一种对比:兄嫂先前总是虐待弟弟,后来弟弟得了宝葫芦,获得了财富。这段情节本身也可独立,成为一则两兄弟行为对比故事。因此,文本2还在此基础上衔接了第三个核心序列T。

3.满族《天鹅仙女》[17]:

三个天鹅仙女飞到长白山天池,变成人形沐浴——三个猎人兄弟拿走三件衣服——三女出浴,猎人与她们结成三对夫妻,各生一子。【核心序列N1】

由于害怕惩罚,仙女找到衣服后变鹅飞回天宫——猎人回家不见妻子,告诉孩子鹅即是母亲。此即满族称母亲为“鹅娘”的来历。【核心序列3(2)】

三个孩子长大后,定居在松花江与牡丹江汇合处,分为三姓——三姓人的后代之间战乱频仍,自相残杀——姐妹们又到天池沐浴——最小的三仙女吞吃喜鹊衔来的红果后怀孕生子——所生之子漂到三姓战乱的地方娶妻定居,平息战乱,成为满族祖先。【核心序列3(3)】

本则的第一个核心序列与文本1、2相同,第二、三个核心序列与之迥然有别,用3(2)、3(3)标示。至3(3),故事转以英雄后代为主角。

4.毛南族《朗追和朗锤》[11]195-202:

石匠在湖边建成的水碾倒塌了,石匠查看,原是七位仙女洗澡——石匠窥浴、窃衣,与七仙女成婚,生两子即朗追和朗锤。【核心序列N1】

石匠出门前禁止孩子将藏衣地点告诉母亲(设禁)。孩子未照做(破禁),七仙女着羽衣飞回天上——两子欲寻母,叫化公告之方法——两子得到鸟儿帮助上天(进入异空间)——两子经过漫长等待和苦苦哀求(可视为难题考验的变体)之后才见到母亲,被天官发现赶走,母子再次分离。【核心序列N2】

【以下主角为两兄弟】临别时母亲赠宝物、饭包并设禁——兄心急,提早打开饭包,里面都是桃木片和小虫(兄破禁,宝物废)——弟遵嘱按时打开,里面是猪肉和糯饭(弟守禁,得美食)——兄弟分吃,兄暗骂母亲偏心——家门口的芭蕉树未长成,被兄提前砍断(兄破禁)——母亲欲借芭蕉树转生,却被砍死(得坏后果)——兄弟葬树。【核心序列4(3)】

兄弟俩战妖怪,不分胜负——兄弟偷听到妖怪自陈软肋(偷听话获利),成功杀妖。【核心序列4(4)】

兄弟娶姐妹成婚——兄欲占弟妻,将弟灌醉后推入井中(迫害)——猴子救弟,弟报答——兄占弟妻和财产——弟伪装后在婚宴上乞讨——新郎要与众人比试射箭,弟展示射箭本领,揭晓真实身份。兄悔过。【核心序列4(5)】

本则的核心序列N1、N2与前例同,分歧从第三个核心序列开始,经4(3)、4(4)至4(5),均为前引数则所未见。

5.畲族《“吁哩哥”与三公主》[18]:

打短工的单身汉吁哩哥很孤单,海里的小金龙和他回家生活——每天有人做好饭菜——吁哩哥偷窥,发现做饭女子,踩住她的龙皮——成婚生子——【核心序列5(1)】

儿子长大后发现龙皮,告诉母亲——母亲穿上龙皮,化成金龙飞去——吁哩哥追入大海中——龙王考验女婿,出三道难题(睡臭虫床、芝麻关、林木关)——龙王批准二人重返人间生活【核心序列N2】

类似5的故事被丁乃通列为“400C田螺姑娘”。该故事实由两种情节类型衔接而成,二者可以脱节,各自独立。“田螺姑娘型”应仅限定为核心序列5(1)的相应情节。

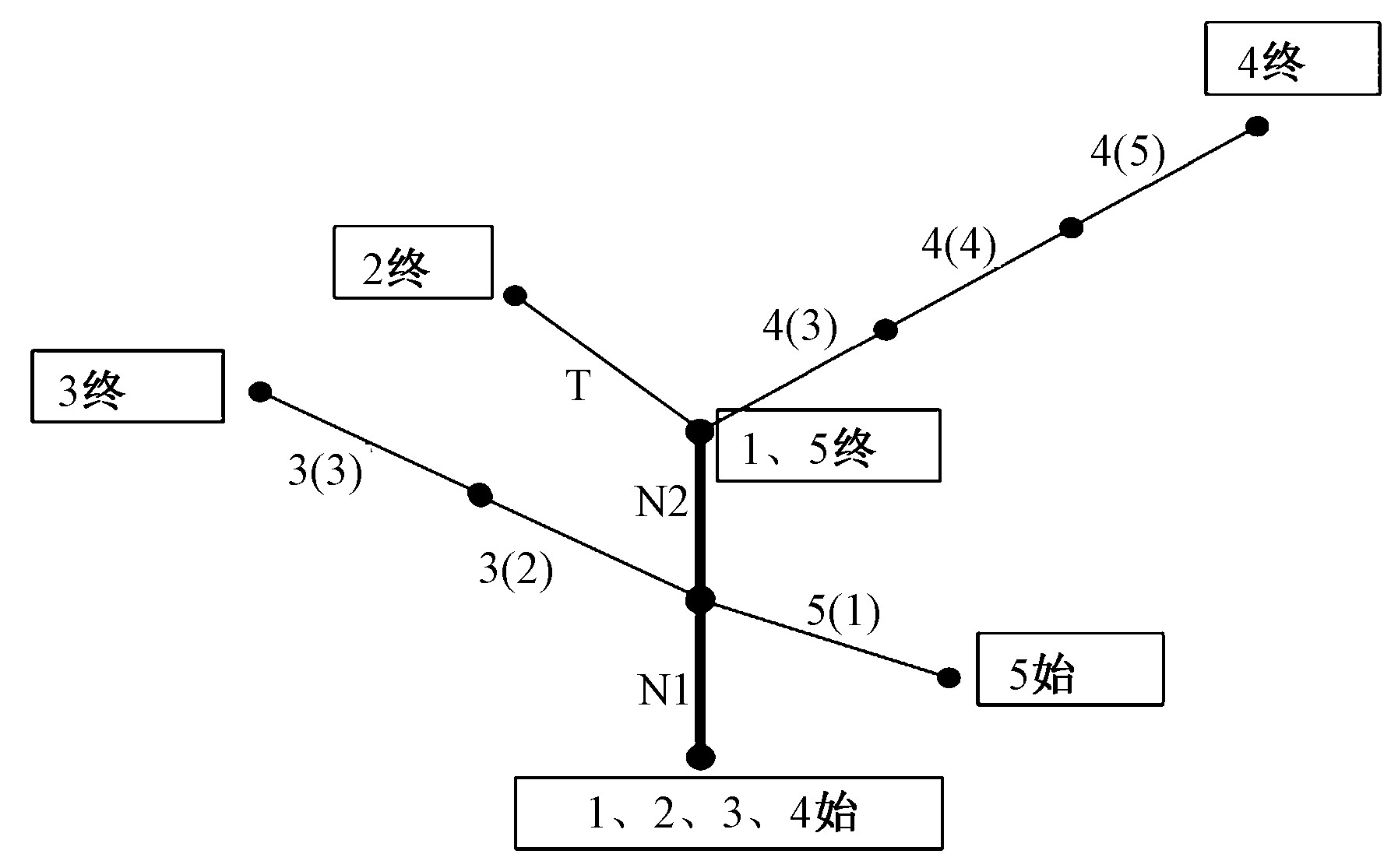

将以上5则绘图如下:

图1 文本1—5的生命树

文本1(汉族):N1+N2

文本2(苗族):N1+N2+T

文本3(满族):N1+3(2)+3(3)

文本4(毛南族):N1+N2+4(3)+4(4)+4(5)

文本5(畲族):5(1)+N2

以上5则无共享情节,无法提炼情节基干,因此这5则不属于同一情节类型。如将文本5从样本中去掉,其余4则在N1的对应情节为共有的情节基干,4则文本的这一段落属同一情节类型;若再除去文本3不论,则文本1、2、4在N1+N2的对应情节为共享的情节基干,它由两种情节类型衔接而成;若材料样本为1、2、4、5,则其在情节基干N2的段落属同一情节类型。

四、情节基干的位置

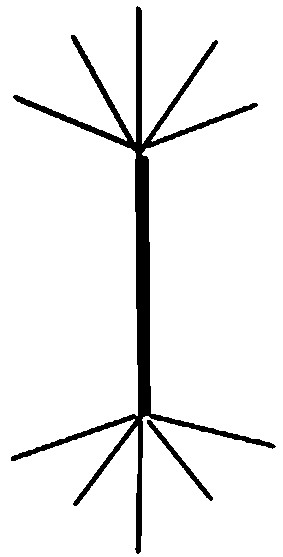

情节基干可以位于叙事的任一阶段。材料是否具有共同的情节起点,并不影响我们从中提取最大公约数。在情节基干前后,各则文本还可以不断连缀新的核心序列,比如老牛触犯天条遭贬谪下界、牛郎织女前世因缘的“前传”,牛郎织女的孩子长大、兄嫂厄运结局的“后传”,分别是树根和树枝上生出的新芽。如图2所示:

图2 情节基干位于生命树中部

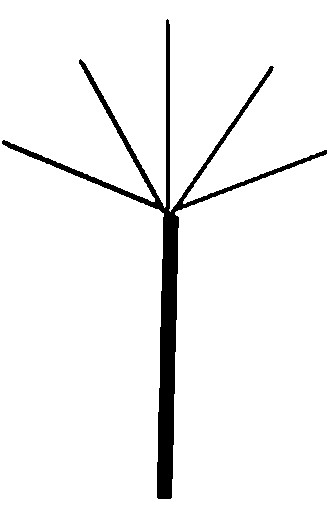

情节基干与材料样本的关系不受起讫点的约束。它既可以像上图这样,出现在全部异文的中段,也可以像“狗耕田”生命树一般,与各则文本的起点保持一致。如图3:

图3 情节基干位于生命树底端

相应地,情节基干还可以止于全部文本的终点,即各文本开头的情节不同,只在最后一个核心序列的对应情节上重叠。如图4:

图4 情节基干位于生命树顶端

以上三种情况可代表一种情节类型与异文之间的关系。我们面对的故事材料往往杂芜不齐:有些文本在情节基干之前就已开展叙事,从树根向树干生长;有些文本与情节基干起点一致,结尾不同,从树干朝向树枝生长;还有些恰好等同于情节基干。某些文本逸出情节基干的部分,或许又与其他文本群重叠,重叠的部分还可融入另外一种情节基干,情况就更复杂了。

五、结语

对于传统的、口头性鲜明的传说故事而言,一则文本可能含有若干个核心序列,它们各自内部是连贯自足的。一种情节类型的结构对应一个核心序列。一则复合了多个情节类型的故事在功能层的结构呈现为核心序列的衔接。

像壮族《达嫁与达倪》、毛南族《拉提和蟒蛇》、瑶族《盘王的传说》这类包含多个核心序列的文本,应特别注意将每一个核心序列的边界清晰化。这项工作只有深入到功能层才能完成,因为一则叙事技巧高超的文本,在情节层的表述会模糊核心序列的边界,使多个核心序列的衔接浑然天成。如果将故事的自然文本视为固化整体而不加区分,当其中某一个情节链被重复移用,我们就容易误认为是将整则文本都被嫁接过来,导致不同层面的问题被混为一谈。

以往对故事情节类型研究的一种误区是:将一则经典的自然文本视为“一个”故事,围绕这一经典文本建立划分情节类型的标准,如以“牛郎织女”“蛇郎”“灰姑娘”故事各为一个情节类型。殊不知,一则自然文本可能包含多个情节类型(多个核心序列)。经典的灰姑娘故事有一个核心序列(H),而蛇郎(S1+S2)、牛郎织女(N1+N2)则通常含有两个核心序列。牛郎织女型文本1《天牛郎配夫妻》就并非“一个”故事,而是“两个”,它是由两种情节类型衔接而成的复合型文本。情节类型的鉴别原则之一,就是要排除经典化文本的干扰。

如此一来,按情节分类的方法(以AT分类法为代表)所隐含的悖论就很明显了:以上例举的灰姑娘、蛇郎、牛郎织女的典型文本在丁乃通《中国民间故事类型索引》中被分别列入510A灰姑娘型、433C蛇郎、400丈夫寻妻;“狗耕田”与“卖香屁”也被各列一类(508E与500M)。若将核心序列作为故事的计量单位,可知每一则自然文本所含有的故事数目尚且不一,又如何能开展平行比较呢?这相当于以部分比整体、以一比多,势必造成情节类型的边界模糊、分类标准不一。

对故事结构的认识局限导致了命名方法不一,命名的随意性又反加剧了对情节类型的误解。每种情节类型的跨度均在一个核心序列之内,当核心缺失超过一个,故事的叙事重心就会在多个核心序列之间逐渐转移。情节类型在结构上依托于核心序列,每个核心序列各具核心缺失,各个核心缺失之间未必具有因果关联。因此,一则故事中的多个核心序列无法合并为一。含有多个核心序列的文本可能分属不同情节类型,若不区分故事的核心序列而对自然文本的全文予以整体性命名,那么,若其中一个核心序列单独复现或与其他核心序列衔接生成新文本,都会造成指称的错乱和情节类型的混淆。

情节链与核心序列都是口头叙事文本的原生构件,它们客观地浮现在故事中。与此不同,情节类型是研究者人为设定的分析工具。在故事的天然生态中,并不存在名为“情节类型”之物,它不依附于任何一则特定文本。情节类型是对既定样本衡量相似度,用提取最大公约数的方式进行判定的结果。用以区分情节类型的情节基干等参数,取决于研究者搜集、遴选的故事材料样本。如图1所示,一旦样本变化,便须重新提取情节基干,已经建立的分类体系可能被推翻。民间文学的采样工作永无止境,大量形态各异的文本源源不断地产生,我们永远无法穷尽材料,情节类型将随样本的更新不断移动叙事重心。现实中并不存在故事的“标准树”,更不能仅依据异文与“标准树”的形态差异就断定其间存在“衍生”的过程。我们可以围绕情节类型设置一系列工具以度量故事的相似性,进行多民族、跨文化的比较,不过,面对无限浩瀚、流动不居的口头故事海洋,取饮一瓢有限样本归纳所得的情节类型并非一成不变,而是开放、无本质的。

作者简介:王尧,中国社会科学院民族文学研究所副编审。

基金: 国家社会科学基金一般项目“新中国70年少数民族民间文学学术史研究”(项目编号:20BZW190)的阶段性成果

文中注释和参考文献从略,请见原刊。

文章来源:《中央民族大学学报(哲学社会科学版) 》2023年第6期

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。