摘 要:拓跋鲜卑等古代北方游牧民族记忆和传承祖先世系的口传史,从家族、氏族、部落的神话起源说起,以程式化连环结构、规整的诗的形式记述祖先谱系,把重大历史故事夹在中间,使之成为便于记忆和传承的历史故事。口传史与史诗有诸多相似之处,但也有很大区别,是相似但独立而互动的传统。纪传体编年史记载北方民族无文字时代的先世史时多用口传史史料,按体例要求将其分解,分别用于帝王本纪、列传、宗室列表各个部分,使之失去原始形态,弱化其文学性,弥补有关北方民族先世史的史料不足。《元史》利用古代蒙古口传史史料情况和《魏书》《元史》书写北方游牧民族先世史的相似之处,让我们看到了纪传体编年史有关古代北方民族早期历史记载的形成方式与途径。

关键词:口传史;史诗;《魏书》;《蒙古秘史》;《元史》;

建立北魏王朝(386—534)的拓跋鲜卑是中国北方游牧民族,历史学家一般认为鲜卑属于东胡。兴起于大兴安岭,通过民族大迁徙进入匈奴故地,而后又逐步南迁,并与中原魏晋王朝保持密切联系。315年建立拓跋代国,386年改国号为魏,史称北魏,以与三国时期的曹魏加以区别。

拓跋鲜卑从其故地迁徙,到建立北魏王朝,直至其衰微,经过了与汉民族交往交流交融,逐渐接受中原文化,完成民族融合的过程。而在这一过程中,其语言、文化、风俗习惯、历史观、价值观等发生了重大变化,在文化上、历史观上实现了中华民族认同。

有关拓跋鲜卑的历史,没有留下鲜卑语文献。北齐魏收所撰《魏书》是了解拓跋鲜卑历史的权威文献。拓跋鲜卑本没有自己的文字,《魏书》卷一《序纪·第一》载“畜牧迁徙,射猎为业,淳朴为俗,简易为化,不为文字,刻木纪契而已”1,但《魏书·序纪》则较为详细地记述了拓跋鲜卑的先世史。那么,《魏书》是根据什么史料写成这段历史呢?学界较有代表性的观点有几种。田余庆认为:“为什么刻木结绳时代的拓跋古史,反而能留下这篇可贵的资料呢?这也是一个史学史的问题。原来,《序纪》是根据拓跋先人留下的史诗《代歌》的资料,翻译整理而成《代记》,又几经演变而来的。”2其中,“《代歌》是歌,《代记》是史”“《代记》主要出于《代歌》”。3姚大力把《序纪》分为三段,第一段从黄帝少子昌意之后裔始均到至诚皇帝毛共六十七世,没有提供任何世系表;第二段从毛皇帝至安皇帝共五个皇帝,仅提供名讳;第三段从安皇帝之后的宣帝推演下至诘汾共九世,认为“它的第一段只能是在后来依托着中原古史重新构拟出来的”,“这一重构带有明显的汉化色彩,因为它显示将拓跋部的先世史‘嫁接’到中原古史的言说框架内的强烈倾向”;“从毛开始的拓跋先世史的第二段和第三段,才是被保留下来的属于拓跋文化传统的口传史”。4而霍尔姆格兰认为,在书写《魏书·序纪》有关拓跋早期历史时“魏收所能拥有的,无非是走了样的口头传说和他本人的汉文化的遗产”5。言下之意是有关拓跋先祖出自黄帝后裔的神话不是拓跋鲜卑自己的,而是魏收故意加进去的。

以上三种观点均认为《魏书·序纪》有关拓跋鲜卑先世史的记载所依的是拓跋鲜卑口头史料。但三者均没有也无法指出所依口传史料原来是什么样的,进入《魏书》时经过怎样的处理这些问题。原因是没有留存至今的拓跋鲜卑语口传史诗文本、口传史或历史传说。要回答这些问题,只能通过其他途径。而考察与拓跋鲜卑共享相似文化传统的民族的历史书写传统和口传史、史诗、历史传说,应该是一种捷径。在这种视野下,把《魏书·序纪》所载拓跋鲜卑先世史同书写蒙古族先世史的《蒙古秘史》,以及依据与《蒙古秘史》相同史料所撰《元史》相关记载相比较,不失为一种合理的选择。原因也很简单:其一,拓跋鲜卑部属于阿尔泰语系,属于东胡,蒙古族先民也出自东胡,两者共享一个文化传统;其二,两者均建立过中原王朝,而后世中原王朝也均为他们书写历史———《魏书》与《元史》,且在先世史部分均利用了他们早期的口传史料;其三,蒙古族拥有留存至今的蒙古语史书《蒙古秘史》及一系列蒙古文历史文献,且同有关蒙古族的汉文史书互为史料,在先世史部分主要以蒙古语文献为基础。因此,《元史》如何处理和利用蒙古族口传史料,将对判断《魏书·序纪》拓跋鲜卑先世史所依史料之原始形态提供有力的参照,从而有助于认识二十四史有关北方古代民族早期历史记载的形成规律。一《魏书·序纪》《蒙古秘史》所载两个民族先世史之结构

《魏书》和《蒙古秘史》都是北方游牧民族所建政权的历史,都由两部分组成,口传部分和宫廷档案部分。其口传部分集中在叙述相关民族先祖历史的开头部分,相当程度上体现了二者享有共同的文化传统。宫廷档案材料的运用体现了二者无一例外地从本民族古老口传史传统向纪传体编年史传统靠拢。

《魏书》和《蒙古秘史》都以有关祖先起源的神话作为开头。《魏书》以拓跋鲜卑祖先起源传说为起点。《魏书》卷一《序纪·第一》开宗明义地叙述了拓跋鲜卑的祖先起源:“昔黄帝有子二十五人,或内列诸华,或外分荒服。昌意少子,受封北土,国有大鲜卑山,因以为号。其后世为君长,统幽都之北,广漠之野……黄帝以土德王,北俗谓土为托,谓后为跋,故以为氏。其裔始均,入仕尧世,逐女魃于弱水之北,民赖其勤,帝舜嘉之,命为田祖。爰历三代,以及秦汉,獯鬻、猃狁、山戎、匈奴之属,累代残暴,作害中州,而始均之裔,不交南夏,是以载籍无闻焉。积六十七世,至成皇帝讳毛立。聪明武略,远近所推,统国三十六,大姓九十九,威震北方,莫不率服。崩。”6而《蒙古秘史》也以蒙古民族祖先神话作为起点,“当初元朝的人祖,是天生一个苍色的狼。与一个惨白色的鹿相配了,同渡过腾吉思名字的水来。到斡难名字的河源头,不尔罕名字的山前住着,产了一个人名唤作巴塔赤罕。”7这里,将成吉思汗的祖先起源追溯到当时蒙古人信仰里的最高神———腾格里天神。《魏书》则将拓跋鲜卑先祖之起源嫁接到华夏民族神话祖先黄帝那里。如前所述,有人认为这是魏收所强加。在我看来,拓跋鲜卑经过数百年与汉民族融合,在祖先起源上认同黄帝,这是合情合理的。没有哪一个民族族源神话是恒久不变的。后世蒙古文历史文献把成吉思汗的祖先起源神话嫁接到佛教神话,就是一个佐证。

祖先神话还经常穿插在重要人物出身的叙述上。《魏书》记载了始祖诘汾皇帝的神话,说圣武帝在野外狩猎时天女自天而降同寝宿,第二年在同一地方约见,交给一男婴,这个男婴就是始祖诘汾皇帝力微。8古代北方很多民族都有类似的祖先神话,有的民族民间至今流传着这种神话。例如,在蒙古族史诗《那仁汗克布恩》里就有同样的神话。9《蒙古秘史》则记载了阿阑豁阿感天光受孕,生孛端察儿兄弟三人的神话。10力微是拓跋鲜卑皇族的始祖,而《元史》称孛端察儿为成吉思汗黄金家族的始祖。

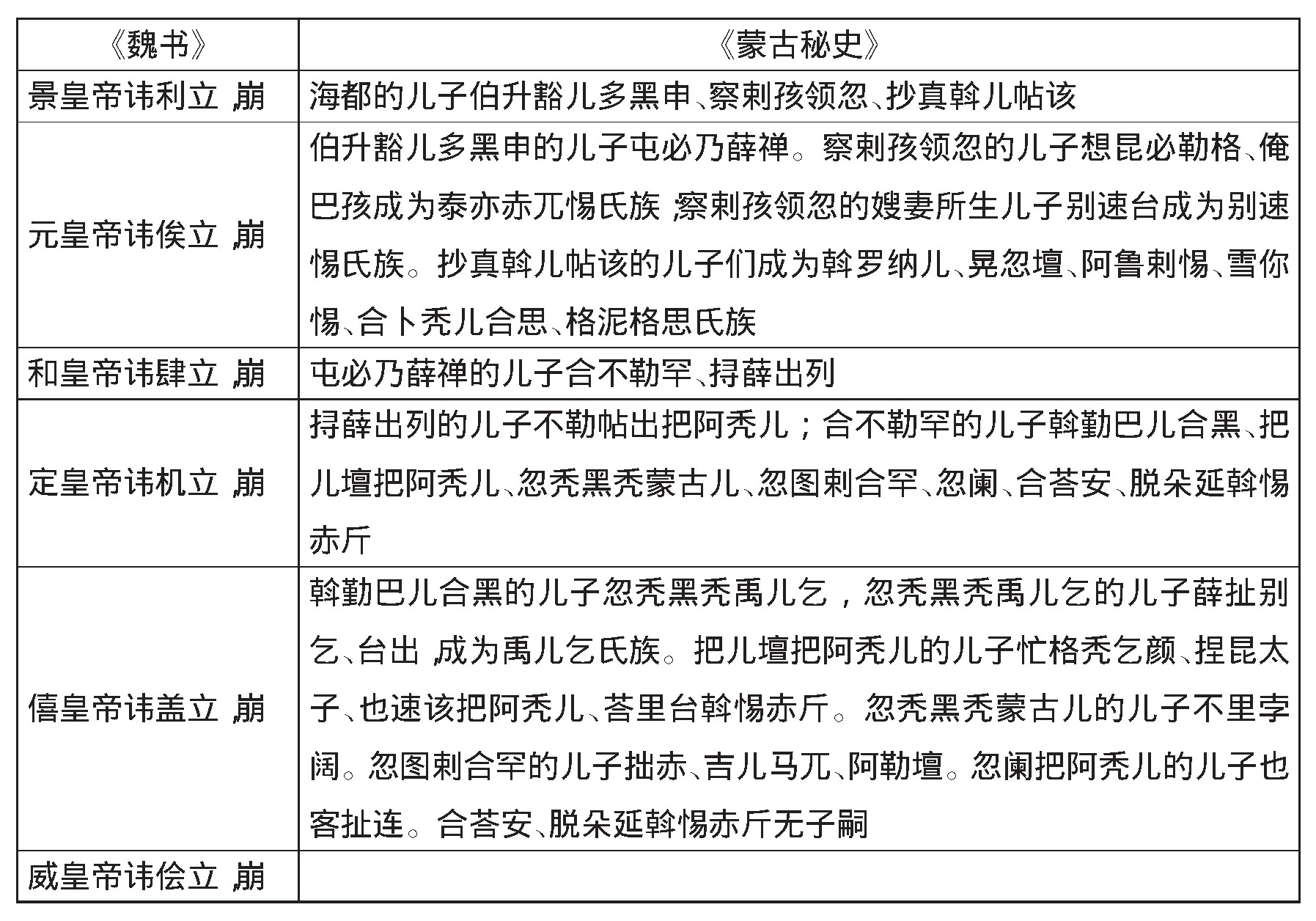

接下来,《魏书》以“某皇帝立,崩”的形式连续列出了从贷至越四位皇帝的历史,11而《蒙古秘史》则以“某人之子某人”的形式连续列出了巴塔赤罕的七代子孙。12具体详见表一。

表一

之后,《魏书》极其简要地叙述了宣皇帝推寅带领拓跋鲜卑人南迁大泽的民族大迁徙。13《蒙古秘史》第三节至第四十三节则叙述了朵奔蔑而干抢婚阿阑豁阿,阿阑豁阿为他生二子,朵奔蔑而干死后又生三子,阿阑豁阿训诫五子,阿阑豁阿死后幼子孛端察儿被逐出家族,孛端察儿独自在外艰难生活,发现并征服没有社会组织的原始部落,孛端察儿娶妻生子等历史故事。其间交代了许多蒙古氏族之出处。14

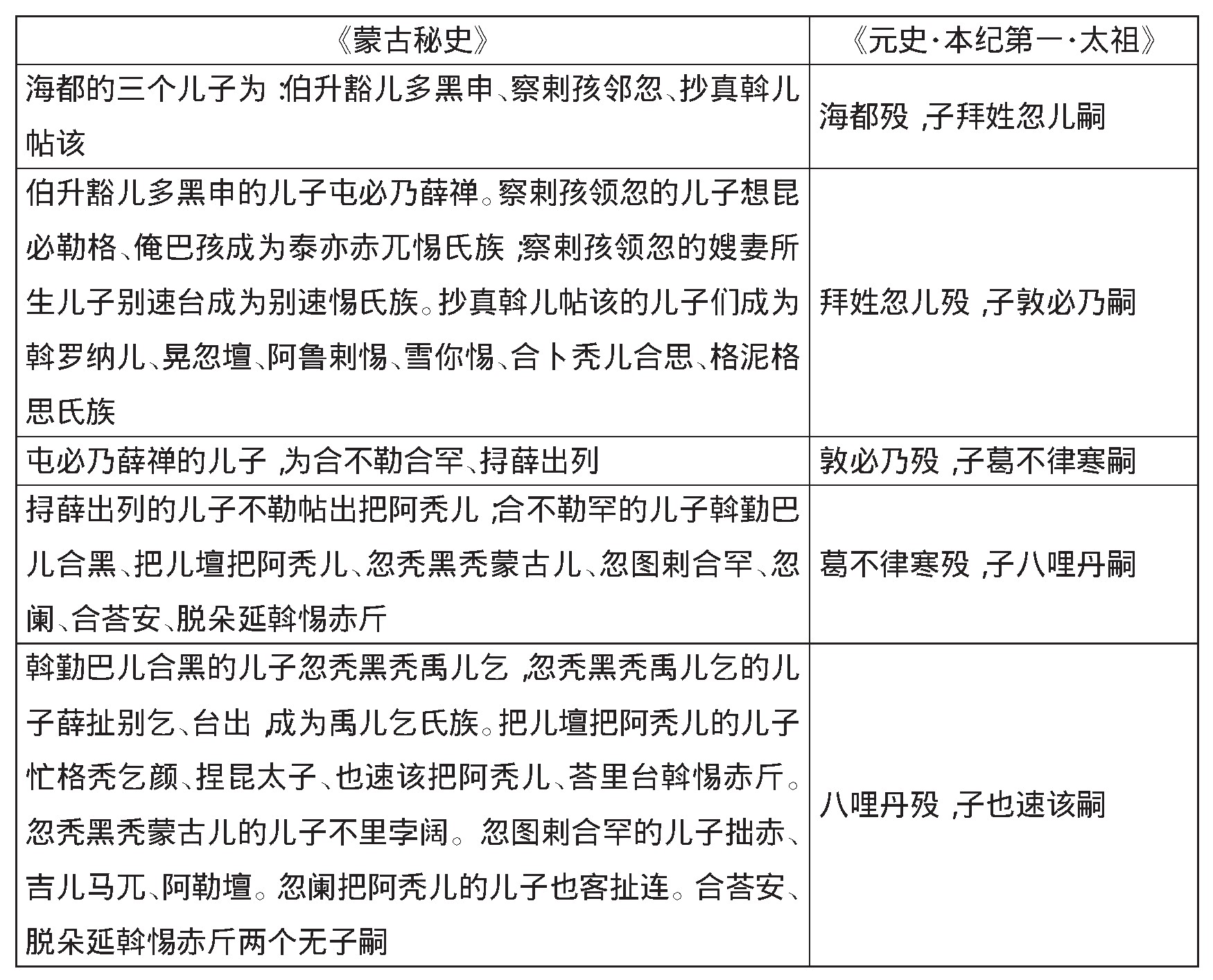

一段历史事件的叙述后,《魏书》又以“某皇帝立,崩”的形式连续列出了从利至侩六位皇帝的历史。15而《蒙古秘史》第四十四节至第五十一节则列出了孛端察儿原配妻子所生合必赤以及其他妻子所生诸子,合必赤的儿子篾年土敦,篾年土敦的合赤曲鲁克等七个儿子,合赤曲鲁克之子海都及其五代子孙至成吉思汗的父亲也速该。按照越晚近时期记得越详细的口头记忆法则,详细叙述了每一代宗室。16至此,《蒙古秘史》凭借口传史较清晰地叙述了孛儿帖赤那以降成吉思汗二十二世先祖和宗室世系。具体详见表二。

表二

再往后,《魏书》叙述了神人指示献皇帝邻迁徙,但因衰老,把皇位禅让给儿子的事迹。17而《蒙古秘史》第五十二节至第五十九节则详细叙述了合不勒罕被塔塔尔人出卖的故事,也速该抢婚娶诃额仑兀真的故事,忽图剌合罕即位、征伐塔塔尔部以及成吉思汗出生等历史。18

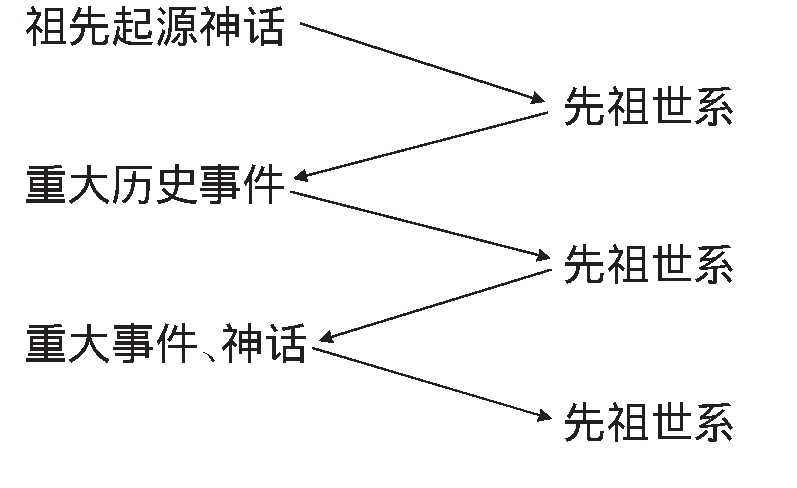

可以看出,《魏书》和《蒙古秘史》在叙述拓跋鲜卑和蒙古的先世史时不约而同地做出了如下选择:一是把祖先起源追溯到当时推崇的神话之最高精神统治者那里;二是重视祖先谱系的完整性,重点保留皇统世系;对于历史事件,只保留对于部落民族命运产生重大影响的事件;三是因而形成了祖先谱系的叙述夹重大历史事件、神话传说的叙述的叙事结构,如右图:

这种结构一旦形成,传承相当稳定,因为它是无文字时代记述历史最方便有效的方式。在蒙古族这里,这种历史叙述结构,即叙述一段历史事件或神话传说,接着一段连环式的世系谱系叙述,再接着历史事件叙述的历史叙述传统,从《蒙古秘史》以来到现在一直没有中断。有的以《蒙古秘史》为基础,续写后世历史,例如《蒙古黄金史》《蒙古源流》《水晶鉴》等一大批蒙古文史书。有的以这种叙述模式,叙述某个或某几个部落的历史,例如书写卫拉特蒙古各部历史的一批托忒蒙古文历史文献,如巴图尔渥巴什图门所撰《四卫拉特史》、嘎班夏利布著《四卫拉特史》以及《土尔扈特王公世系谱》等,都采用了这种叙述方式。二《元史》《蒙古秘史》利用蒙古族口传史的特点

我们从前面的表一中看到了一个有趣的现象:《魏书》在记载拓跋鲜卑先世史时,采用了自《史记》以来的中原历史叙述传统模式———“某某崩,子某某立”模式,叙述了拓跋鲜卑部早期皇位的12次更替。但问题是,此段叙述的是拓跋鲜卑部无文字时代“世事远近,人相传授”的史前史,此时他们还没有进入中原,没有实行帝制。因此,这种叙述模式显然是把拓跋鲜卑民间口传史转换成纪传体编年史模式的结果。而其原始的口传形态,在中国北方游牧民族中保留了下来。而表一右边的《蒙古秘史》的叙述模式,就是这种模式的典范。也就是说,《蒙古秘史》中的“某某的儿子某某”模式,保留了《魏书》所依拓跋鲜卑部口传史的原始形态。其中从巴塔赤罕到合儿出共八代,好像都是单传,这是因为这八代是《蒙古秘史》所能记述的成吉思汗祖先谱系最远的源头。但到了成吉思汗之前六代,如表二右边所示,从海都到成吉思汗的父亲也速该,记忆逐渐清晰,不仅能够准确追述前六代,还能准确追述每一代宗室情况。

这意味着,由于人类记忆能力所限,口传史越是追述古远的历史,越可能采用简单明了的“某某的儿子某某,某某的儿子某某”这样连环形记述方法,而越是追述晚近时代的历史,采用上述连环内加入平行叙述的模式。而《元史·本纪第一·太祖》和《元史·表第二·宗室世系表》利用与《蒙古秘史》相同的史料记述成吉思汗十一世先祖和宗室的方式,让我们看到了纪传体编年史利用口传史史料的特点。

第一,口传史是一个按时序叙述的整体,纪传体史书利用口传史时打破原来的整体结构,按照既有的体例要求,将其部件用于纪传体编年史的不同结构部分。《元史》把关于成吉思汗祖先世系的口传史材料分别用于《本纪第一·太祖》19和《表第二·宗室世系表》20中。而《魏书》则把口传史资料用于本纪和列传的适当位置。

第二,在追述成吉思汗祖先世系时,《蒙古秘史》从孛儿帖赤那开始至成吉思汗,共追述了二十二代。其中至朵奔篾儿干的十二代都是孛儿帖赤那的子孙。多奔篾儿干死后,其妻子阿阑豁阿又生了三个儿子,其中的幼子孛端察儿是成吉思汗第十一世先祖。这三个儿子实际上不是孛儿帖赤那的子孙,但《蒙古秘史》说他们三个都是感光所生之天子,算作天命所生的孛儿帖赤那的子孙。而《元史》只字不提孛儿帖赤那,把成吉思汗先世追述到十一世祖孛端察儿。

第三,《蒙古秘史》和《元史·表第二·宗室世系表》所列成吉思汗十一世先祖谱系绝大多数都一致,但由于所用史料不完全一致,《元史·本纪第一·太祖》对第九世咩麻笃敦的七个儿子的记述与《蒙古秘史》有所不同。《元史》只列出长子和幼子的名字,且长子名与《蒙古秘史》记载不同。

第四,《蒙古秘史》记载阿阑豁阿一共生了五个儿子,与丈夫生有二子,丈夫死后感天光生三个儿子,说均为天命所生。21而《元史·本纪第一·太祖》却把《蒙古秘史》所说感光生的三个儿子中的两个儿子说成阿阑豁阿与丈夫所生,只把幼子,即成吉思汗第十一世祖孛端察儿说成感光所生。22这是《元史》编纂者出于政治考量,故意改变的。其目的是借助感光神话把成吉思汗的直系先祖神化,以此凸显成吉思汗先祖在同宗中的至高无上地位。

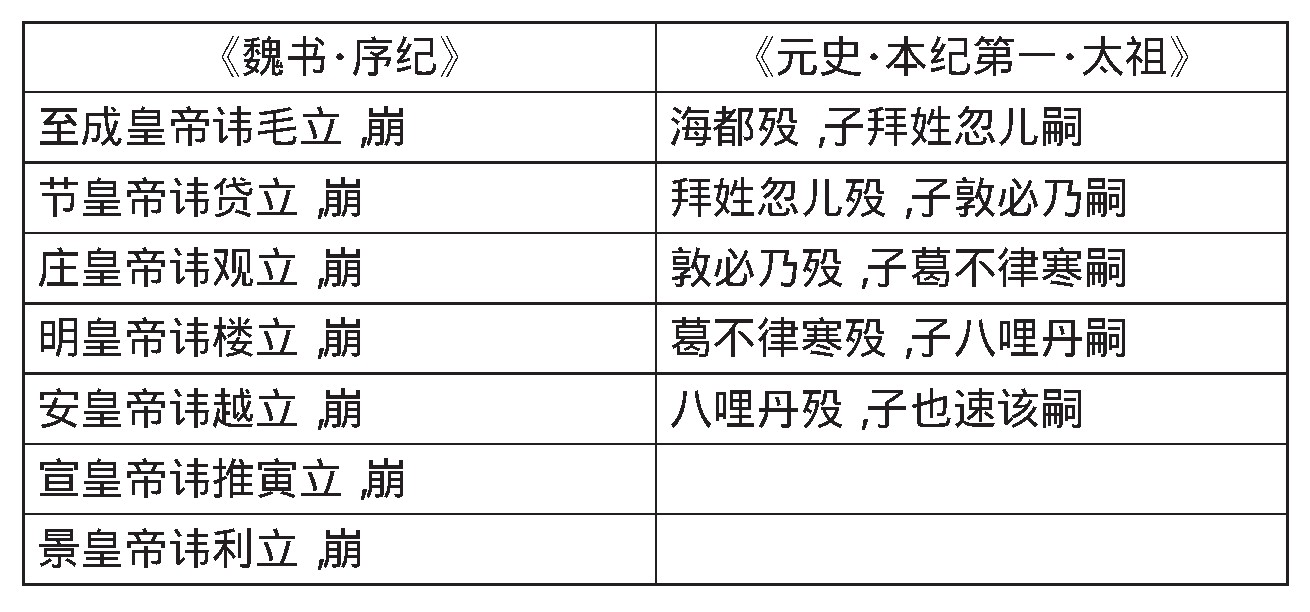

第五,《元史·本纪第一·太祖》按照纪传体编年史的体例要求,只列出成吉思汗直系先祖,而《蒙古秘史》则旁系先祖也一一列举。如表三所示。

表三

从表三可以看到,《蒙古秘史》把每一代平辈宗室名字都一一列举,故伯升豁儿多黑申的其他两个兄弟名字全部列出,而《元史·本纪第一·太祖》则按照纪传体编年史写作帝王本纪的体例要求,只列出成吉思汗的直系先祖拜姓忽儿(伯升豁儿多黑申),完整的家族世系在《元史·表第二·宗室世系表》中以表格形式列出。按照只列举成吉思汗直系先祖的原则,《蒙古秘史》所列成吉思汗前六代先祖谱系在《元史·本纪第一·太祖》中被简化表述为“海都殁,子拜姓忽儿嗣。拜姓忽儿殁,子敦必乃嗣。敦必乃殁,子葛不律寒嗣。葛不律寒殁,子八哩丹嗣。八哩丹殁,子也速该嗣。”23如此一来,遵循纪传体编年史帝王本纪写作传统的《元史》对成吉思汗先祖谱系的记述,与按同样的体例写就的《魏书·序纪》对拓跋鲜卑先祖谱系的记述方式相同。具体详见表四。

表四

由此我们得到以下几点结论:一是十三世纪成书的《蒙古秘史》保留了蒙古族及北方古代民族,包括拓跋鲜卑早期的口传史传统。表一和表二左侧《魏书·序纪》内容之原始口传形态,可以从右侧《蒙古秘史》的历史叙述中看到。二是从《元史·本纪第一·太祖》记录成吉思汗祖谱时从口传史料中只抽取其直系祖先,略其宗室祖先的方法看,《魏书·序纪》所记拓跋鲜卑早期祖先谱系也经过了对口传史的改编加工,可能略去了宗室世系的记述。这是《魏书》遵循纪传体编年史帝王本纪体例要求的结果。即口传史记述的是家谱、族谱,而纪传体编年史帝王本纪记述的是帝王世袭谱系。三《魏书》《蒙古秘史》中口传史与史诗

古代文史不分,口头文学是传承包括历史在内的各种知识的载体。各民族口传史都是口头文学的一部分。也正因为口头文学,尤其是古代叙事文学中包含历史叙述的内容,以至于在后世的传统中有了视口头文学为历史,不敢改变其故事情节,改变则被认为篡改历史的信条。英雄史诗的传承中尤其强调这一点。

《蒙古秘史》具有多种体裁复合特征。有人认为“这部书运用编年的体例,传记文学的手法,韵散结合的形式,从蒙古民族起源的原始传说写起,一直叙述到13世纪40年代为止”24。以鲍·雅·符拉基米尔佐夫、阿·斯·科津、尼·波佩、劳仁兹、谢·尤·涅克留多夫等为代表的学者强调蒙古英雄史诗体裁以及题材对《蒙古秘史》的范例性作用,他们在结构、主题、题材、表现手法、形象、母题诸多方面找出了两者无可争议的相似之处。25

的确,《蒙古秘史》语言表达层面的程式化特征是最为突出的。就拿《蒙古秘史》第二节对成吉思汗祖先谱系的叙述来说,其严密的程式化手法也显而易见。例如:

巴塔赤罕生的子,名塔马察

塔马察生的子,名豁里察儿蔑而干

豁里察儿蔑而干生的子,名阿兀站孛罗温勒

阿兀站孛罗温勒生的子,名撒里合察兀

撒里合察兀生的子,名也客你敦

也客你敦生的子,名挦锁赤

挦锁赤生的子,名合儿出26

这一段虽然是祖先谱系的叙述,但在蒙古语原文中形式上是一段规整的诗歌。它以“某某A之子某某B”为结构构成诗行,同时将前一诗句的尾词,作为后一诗行的首词,使各个诗行首尾相连,前后承接,上递下接。念诵时朗朗上口,易于记忆,易于传承。这种程式化的祖先世系口头记忆记述法,在蒙古族民间至今存在。而《蒙古秘史》以降历代蒙古族历史文献,不管是回鹘式蒙古文历史文献,还是托忒蒙古文历史文献,在记述祖先世系时均采用了口头传统中至今存在的这种形式。把这一链式结构的诗歌转换成纪传体编年史书写传统的帝王谱系时,就呈现书面的程式化结构。例如,《魏书》中的记述:

节皇帝讳贷立,崩

庄皇帝讳观立,崩

明皇帝讳楼立,崩

安皇帝讳越立,崩

景皇帝讳利立,崩

元皇帝讳俟立,崩

和皇帝讳肆立,崩

定皇帝讳机立,崩

僖皇帝讳盖立,崩

威皇帝讳侩立,崩27

这样的书面记述,把同样的结构反复重复,其程式化特征非常鲜明。

史诗常用的象征性数字在《魏书》中出现。《魏书》说至成皇帝“聪明武略,远近所推,统国三十六,大姓九十九”28。这里的“三十六”“九十九”是夸大的象征性数字,北方民族英雄史诗中常有对英雄的这种描述。例如《江格尔》中说江格尔统领六千又十二名勇士,征服七十二个可汗。这样的数字还有七、十二、四十、四十四、八十八等等。

把一个英雄名字同他妻子、坐骑、伙伴一起,作为整体记忆和叙述,是蒙古英雄史诗的一个突出特点。《蒙古秘史》第三节蒙古语原文是标准的韵文体史诗性描述,其节后总译是这样的:“合儿出生的子,名孛儿只吉歹篾儿干。孛儿只吉歹篾儿干的妻,名忙豁勒真豁阿。他生的子,名脱罗豁勒真伯颜。脱罗豁勒真伯颜的妻,名孛罗黑臣豁阿。他有一个家奴后生,名孛罗勒歹速牙勒必。又有两个好骟马,一个荅驿儿马,一个孛罗马”29。这是典型的史诗思维。

英雄的悲惨童年,是英雄史诗重点叙述的一个重要题材。《江格尔》《格斯尔》叙述了江格尔、格斯尔悲惨的童年,《蒙古秘史》同样极其细致地叙述了成吉思汗及其十一世祖孛端察儿的悲惨童年。

表现民族或氏族部落大迁徙,是北方民族史诗又一个重要主题。维吾尔族英雄史诗《乌古斯可汗的传说》叙述了乌古斯人的民族大迁徙,其中出现苍毛苍鬃的大公狼带路的情节。30而《魏书》叙述拓跋鲜卑人的民族大迁徙时,也说形似马而声似牛的神兽引导他们走出高深山谷。31《蒙古秘史》则一开头就叙述天生的孛儿帖赤那(苍色的狼)和妻子豁阿马阑勒(惨白色的鹿)渡海来到布尔罕山的事件。这里既有民族大迁徙,又有神人或神兽孛儿帖赤那(苍色的狼)和妻子豁阿马阑勒(惨白色的鹿)引领的情节。32

对英雄非凡的婚事故事的关注,同样也是北方民族史诗的一个重要主题。不仅如此,婚事题材,是蒙古族英雄史诗两大基本题材之一。《蒙古秘史》不厌其烦地详细叙述了成吉思汗第十二世祖多奔篾儿干、第十一世祖孛端察儿、成吉思汗的父亲也速该以及成吉思汗本人的婚事故事。《魏书》也叙述了圣武帝诘汾神奇的婚事故事。33

如此看来,口传史似乎具备英雄史诗的很多特征。但是,不能认为史诗是《蒙古秘史》或《魏书》拓跋鲜卑先世史的直接史料来源。学者们都认为这中间有一个过渡形态。就《蒙古秘史》来说,这种过渡形态,就是“叙事文学”即英雄史诗,或者“口头历史文学”。34就《魏书·序纪》而言,如田余庆所说,史诗“代歌”基础上形成了作为“史”的“代记”,在“代记”基础上再形成了《魏书》的历史叙述。

但我认为,口传史并不是史诗进入史书的过渡形态,而是与口传史诗并列而互动发展的独立的传统。其旨趣是要让后世子孙牢牢记住自己的家族、氏族、部落的祖先谱系。它的显著特征有如下三点:一是从家族、氏族、部落的神话起源说起,以“某A之子某B,某B之子某C”的程式化连环结构,以规整的诗的形式轻松而流利地记忆、传颂、传承祖先谱系。二是以重大历史的故事化叙述为手段,将极其枯燥单调的祖先谱系,变成便于记忆和传承的有趣的历史故事。三是鲜明的史诗形象和夸张的历史叙述有机统一,引起人们强烈的兴趣,用文学的手段既保存历史,又便于记忆,且便于表演和传播。这是无文字时代传承历史知识的有效途径。

口传史在语言、主题、结构等很多方面与史诗相似,但也有重大区别。史诗叙述一个主要英雄的事迹,或一个勇士集团的事迹。口传史以叙述一个家族、氏族、部落祖先世系为主要内容;史诗有相当类型化的情节结构,而口传史虽利用史诗的思维和结构,但主要按历史本身的发展线索组织其叙事;史诗通篇对所述事物详细描绘、精雕细琢,而口传史则重点放在史的传承,精雕细刻的本领只用在重大事件、重要人物上。口传史是带有文学性的史,而史诗是含有历史综迹的文学。蒙古族英雄史诗和蒙古族历史文学泾渭分明的发展,也充分说明这一点。

因此,古代蒙古史家们特别相信和推崇口传史,甚至认为口传史与文字记载的历史具有同等的史料价值。以至于用口传史资料纠正已有的历史记载。例如,《土尔扈特王公世系谱》在叙述王罕(13世纪客列亦惕部领袖)的后裔贝古鄂尔勒克的次子翁衮察布恰奇时写道:“有的史书说他是蒙格的次子,在此照抄了《黄册》记载。”35在记述和鄂尔勒克之孙舒库尔岱青的四个儿子时写道:“其长子古儒。次子岱幽,有的史书写作岱儒。三子尼玛策仁。四子彭查克扎拉赞,《黄册》称其为舒库尔岱青之三子,据说是因为其子继承了汗位而故意这么写,以突出他的地位。因为古旧史书和老人们自古以来口耳相传的说法往往能够对上,因此彭查克扎拉赞属岱青四子无疑。”36可见,在古代蒙古史家们眼里,口传史和史书记载具有同等史料价值,在它们之间出现不一致时,可以用口传史料更正史书记载,也可以拿史书记载更正口传史。结论

总而言之,拓跋鲜卑等古代北方游牧民族有记忆和传承祖先世系的口传史传统。时至今日,蒙古族民间仍然保持着这一传统。从后世各民族口传史传统中可以窥见拓跋鲜卑等古代民族口传史的原始形态。他们有关祖先世系的口传史从家族、氏族、部落的神话起源说起,以程式化连环结构、规整的诗的形式记述祖先谱系,把重大历史故事夹在中间,将枯燥单调的祖先谱系变成便于记忆和传承的有趣的历史故事。口传史与史诗有诸多相似之处,但也有重大区别。口传史是历史,而史诗是文学。《蒙古秘史》及以降历代蒙古文历史文献同口传史的互动发展,以及史家们对口传史的态度,使人们看到了口传史在古代民众和史家们心中的地位和价值。中央王朝纪传体编年史撰写北方民族无文字时代的先世史时多利用口传史,按体例要求将其整体分解,分别用于帝王本纪、列传、宗室列表各个部分,弱化其原始形态和文学性特征,弥补有关北方民族先世史的史料不足。从《元史》利用古代蒙古口传史史料情况和《魏书》《元史》书写北方游牧民族先世史的相似之处,让我们看到了纪传体编年史有关古代北方民族早期历史记载的形成规律。

本文原载《民族文学研究》2021年第5期。文中注释从略,请参见原刊。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。