[吴刚]禁毁满译《西厢记》与金批《西厢》的传播

中国民族文学网 发布日期:2023-09-30 作者:吴刚

内容提要:乾隆十八年(1753)朝廷明确禁毁满译《西厢记》。那么,朝廷为何发布禁毁满译《西厢记》的律令?禁毁满译《西厢记》对金批《西厢》的传播有何影响?通过揭示满译《西厢记》与金批《西厢》的关系,可以使我们了解乾隆十八年之后金批《西厢》的刊刻传播情况,以及满汉合璧《西厢记》在满族、蒙古族、达斡尔族的传播面貌。通过研究,我们发现金批《西厢》没有因满译本《西厢记》的禁毁而受到太大影响,依然被广泛传播和接受。

关键词:金批《西厢》满汉合璧《西厢记》禁毁

金圣叹《贯华堂第六才子书西厢记》(以下简称“金批《西厢》”)自顺治十三年(1656)成书以后,影响很大。不过,到了乾隆十八年,情况发生了变化,朝廷开始禁毁满译《西厢记》。那么,朝廷为何发布禁毁满译《西厢记》的律令?禁毁满译《西厢记》对金批《西厢》的传播有何影响?本文主要探讨这些问题。

一

乾隆十八年,朝廷开始禁毁满译《西厢记》。《大清高宗纯皇帝圣训》卷二〇六三“厚风俗”条载:“乾隆十八年癸酉七月壬午,上谕内阁:满洲习俗纯朴,忠义禀乎天性,原不识所谓书籍。自我朝一统以来,始学汉文。皇祖圣祖仁皇帝欲俾不识汉文之人通晓古事,于品行有益,曾将五经及四子、《通鉴》等书,翻译刊行。近有不肖之徒并不翻译正传,反将《水浒》《西厢记》等小说翻译,使人阅看,诱以为恶。甚至以满洲单字还音抄写古词者俱有。似此秽恶之书,非惟无益;而满洲等习俗之偷,皆由于此。如愚民之惑于邪教,亲近匪人者,概由看此恶书所致。于满洲旧习,所关甚重,不可不严行禁止。将此交八旗大臣、东三省将军、各驻防将军大臣等,除官行刊刻旧有翻译正书外,其私行翻写并清字古词,俱着查核严禁,将现有者查出烧毀,再交提督从严查禁,将原板尽行烧毁。如有私自存留者,一经查出,朕惟该管大臣是问。”1

据《世界满文文献目录》2《全国满文图书资料联合目录》3《北京地区满文图书总目》4等书目所载,乾隆朝之前的满译《西厢记》刊本有两种:一是清康熙四十七年(1708)刻本《精译六才子词》,一是清康熙四十九年(1710)刻本满汉合璧《西厢记》。《精译六才子词》只有曲文,没有科白,共四卷。满汉合璧《西厢记》译者序为骈体文,作于康熙四十九年正月初一。该刻本有曲文,有科白,共四卷。因为是刻本,且有曲文和科白,因此更具有典型性。此外,还有巴伐利亚国家图书馆藏本满汉合璧《西厢记》,系清雍正十一年(1733)抄本。此本不同于康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》,除了有前四本之外,还有第五本,属于全本,这是其他满汉合璧《西厢记》刊本所未见到的。

乾隆年间禁毁的满译《西厢记》与金批《西厢》有什么关系呢?具体比较康熙四十七年刻本《精译六才子词》5、康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》6、巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》7与金批《西厢》8刻本的各卷题目总名、题目正名,发现有以下三点差异。

其一,康熙四十七年刻本《精译六才子词》、康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》、巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》,没有金批《西厢》卷一至卷三:即没有“卷一:序一,曰恸哭古人;序二,留赠后人。卷二:读第六才子书西厢记法。卷三:会真记。附:会真记考证文章四篇;元稹、白居易等诗二十三篇”的卷目与内容。笔者认为金批《西厢》卷一至卷三的卷目与内容,体现的是金圣叹文艺思想,这三种满汉合璧《西厢记》本子为了突出重点,直接进入正文,因此翻译时删去金批《西厢》卷一至卷三的卷目与内容。

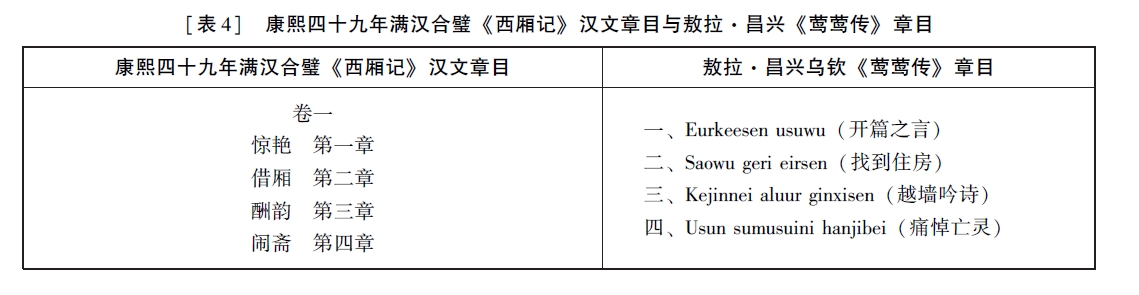

其二,康熙四十七年刻本《精译六才子词》、康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》、巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》卷一至卷四的各章题目与金批《西厢》卷四至卷八的各章题目基本一致。其中,卷一第一章《惊艳》、第二章《借厢》、第三章《酬韵》、第四章《闹斋》;卷二第六章《请宴》、第七章《赖婚》、第八章《琴心》;卷三第九章《前侯》、第十章《闹简》、第十一章《赖简》、第十二章《后侯》;卷四第十三章《酬简》、第十四章《拷艳》、第十五章《哭宴》、第十六章《惊梦》,与金批《西厢》各章题目完全一致。康熙四十七年刻本《精译六才子词》卷二第五章《寺警》与金批《西厢》第五章《寺警》一致。康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》卷二第五章《惊寺》与巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》卷二第五章《惊寺》一致,但与金批《西厢》第五章《寺警》不一致。此外,巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》有题目正名,依次是卷一第一章题目正名“老夫人开春院”、第二章题目正名“崔莺莺烧夜香”、第三章题目正名“小红娘传好事”、第四章题目正名“张君瑞闹道场”,卷二第五章题目正名“张君瑞破贼计”、第六章题目正名“莽和尚杀人心”、第七章题目正名“小红娘昼请客”、第八章题目正名“崔莺莺夜听琴”,卷三第九章题目正名“张君瑞寄情诗”、第十章题目正名“小红娘递密约”、第十一章题目正名“崔莺莺乔坐衙”、第十二章题目正名“老夫人问医药”,卷四第十三章题目正名“小红娘成好事”、第十四章题目正名“老夫人问情由”、第十五章题目正名“短长亭斟别泣”、第十六章题目正名“草桥店梦莺莺”。这与金批《西厢》各章题目正名基本一致,略有不同的是,金批《西厢》第十四章题目正名为“老夫人问由情”,第十五章题目正名为“短长亭斟别酒”。

其三,康熙四十七年刻本《精译六才子词》、康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》没有续四章;巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》有续四章,续四章各章题名正名依次是“小琴童传捷报”“崔莺莺寄汗衫”“郑伯常乾舍命”“张君瑞庆团圆”,与金批《西厢》续四章的题目基本一致。金批《西厢》续四章题目及题目正名依次是“捷报 小琴童传捷报”“猜寄 崔莺莺寄汗衫”“争艳 郑伯常乾舍命”“团圆 张君瑞庆团圆”。

因此可以说,康熙四十七年刻本《精译六才子词》、康熙四十九年刻本满汉合璧《西厢记》、巴伐利亚国家图书馆藏雍正十一年抄本满汉合璧《西厢记》,来源于金批《西厢》原刻本。

顺治、康熙两位皇帝都很重视金批《西厢》。顺治帝对《西厢记》颇有创见。陈垣《汤若望与木陈忞》录有顺治帝与木陈忞关于《西厢记》的交流情况:“怎当他临去秋波那一转,是《西厢记》张生初见双文时语,尤侗以为八股题目,效当时体,戏作一篇,刻入《西堂杂俎》。顺治爱读《西厢》,又识八股文,故击节叹赏如此。此断非汤司铎所能赞成者,惟老和尚或能引皇上由此悟禅。因西厢者本普救寺之西厢,玉成张生姻缘者又即普救寺之和尚。顺治尝云,见僧家明窗净儿,辄低回不能去,盖深有得于西厢待月时也。《北游集》载上一日持一韵本示师曰,此词曲家所用之韵,与沈约诗韵大不相同。又言《西厢》亦有南北调之分,老和尚可曾看过么。师曰少年曾翻阅,至于南北《西厢》,忞实未辨也。上曰,老和尚看此词何如。师曰,风情韵致,皆从男女居室上体贴出来,非诸词所逮也。师乃问上《红拂记》曾经御览否。上曰,《红拂》词妙,而道白不佳。师曰何如。上曰,不合用四六词,反觉头巾气,使人听之生趣索然矣。师曰,敬服圣论。上曰,苏州有个金若寀,老和尚可知其人么。师曰,闻有个金圣叹,未知是否。上曰,正是其人,他曾批评《西厢》《水浒传》,议论尽量有遐思,未免太生穿凿,想是才高而见僻者。师曰,与明朝李贽同一派头耳。”9从上述可见,顺治帝知道金圣叹其人,认为其“才高而见僻”。由此可知,顺治帝喜读《西厢》,且其所读《西厢》为金圣叹批点《西厢》刊本。

顺治帝重视《西厢记》,也与明末《西厢记》刊本盛行有关。据蒋星煜研究,崇祯年间《西厢记》本子就有十三种,如:崇祯三年(1630)郑国轩校《新镌绣像批评音释王实甫北西厢真本》五卷,文立堂刊本;崇祯四年(1631)方诸生校、徐渭附解、吴门词隐生(沈自晋)评《北西厢记》二卷,延阁主人山阴李廷谟刊本;崇祯十二年(1639)陈洪绶叙、绘图《张深之先生正北西厢秘本》五卷;崇祯十三年(1640)项南洲刊《李卓吾先生批点北西厢真本》二卷,西凌天章阁刊本;崇祯年间汤显祖评《汤海若先生批评西厢记》,师俭堂刊本;崇祯年间汤显祖、李贽、徐渭评《三先生合评元本北西厢》五卷,固陵孔氏汇锦堂刊本;崇祯年间徐渭批点、题识《重刻订正元本批点画意北西厢》五卷10。崇祯年间《西厢记》刊本盛行,对清初《西厢记》的传播产生了积极影响。可见,金批《西厢》的产生并非偶然。据傅晓航研究,金圣叹删改《西厢记》时,依据的底本可能是《张深之正北西厢秘本》11。明末《西厢记》刊本的盛行,加之金批《西厢》的影响,促使顺治、康熙重视《西厢记》。

康熙年间,虽有禁毁“小说淫词”的谕旨,但并没有禁毁《西厢记》。《大清圣祖仁皇帝实录》卷二〇五八载康熙五十三年(1714)四月谕旨,言道:“朕惟治天下,以人心风俗为本,欲正人心,厚风俗……近见坊间多卖小说淫词……应即通行严禁。”(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第27页)在康熙朝下达的谕旨、律令中,没有禁毁《西厢记》。康熙朝不仅没有禁毁《西厢记》,还组织翻译金批《西厢》。昭梿《啸亭续录》写道:“及鼎定后,设翻书房于太和门西廊下,拣择旗员中谙习清文者充之。……有户曹郎中和素者,翻译绝精,其翻《西厢记》《金瓶梅》诸书,疏节字句,咸中綮肯,人皆争诵焉。”12

顺治至康熙年间,虽然朝廷加大了对于淫词小说的禁毁,但对于琐语淫词类小说的禁毀和惩处影响较小。朝廷禁毀的重点在于政治倾向明显的作品。据石昌渝考证,清初小说中被朝廷查处论罪者,仅有两部,即《无声戏二集》和《续金瓶梅》。《续金瓶梅》获罪原因主要是它将满族的发祥地描写为人兽同居同食的野蛮之地。应该说,清初对于通俗小说的管理相对宽松13。

据傅惜华《元代杂剧全目》14介绍,金批《西厢》有顺治间贯华堂原刻本《贯华堂第六才子书西厢记》。康熙刊本有四种:康熙八年(1669)刻本《贯华堂绘像第六才子书西厢》,康熙五十九年(1720)怀永堂刻巾箱本《怀永堂绘像第六才子书》,康熙年间世德堂刻本《贯华堂第六才子书西厢记》,康熙年间四美堂刻本《贯华堂第六才子书》。雍正刊本有一种:雍正十一年成裕堂巾箱本《成裕堂绘像第六才子书》。傅晓航补充康熙刊本一种15:康熙八年文苑堂刻本《贯华堂第六才子书》。可见,顺治、康熙、雍正年间,金批《西厢》可以正常刊刻。

那么,乾隆年间为何禁毁满译《西厢记》呢?自乾隆朝开始,满语满文传承出现危机,引发上层忧虑。乾隆七年(1742年)十二月,高宗弘历在上谕中援引了顺治皇帝的上谕:“朕思习汉书,入汉俗,渐忘我满洲旧制。”16于是命宗室子弟专习满书。乾隆皇帝禁毁《西厢记》是担心满洲人沾染汉人不良风气。孙丹书《定例成案合钞》卷二六《杂犯》:“近见满洲演戏,自唱弹琵琶弦子,常效汉人约会,攒出银钱戏耍,今应将此严禁;如不遵禁,仍亲自唱戏,攒出银钱约会,弹琵琶弦子者,系官革职,平人鞭一百。”(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第29页)由此看来,禁毁满译《西厢记》,主要还是想让满洲人保持“满洲旧习”,防止满洲人阅读此书,诱导为恶,形成“习俗之偷”。

曹雪芹创作《红楼梦》的成稿时间不迟于乾隆甲戌十九年(1754)17。抄本“甲戌年抄阅再评”本第一回说,曹雪芹在悼红轩中披阅十载,增删五次。“至脂砚斋甲戌抄阅再评,仍用《石头记》”18,证明至迟甲戌年《红楼梦》已基本成稿,而修订工作一直持续到乾隆二十七年(1762)曹雪芹去世。这个时间段正处于乾隆十八年禁毁《西厢记》的时期。曹雪芹在这样的创作氛围中,涉及《西厢记》的情节,自然要把有关禁毁的背景写进去。关纪新曾言:“所谓贾府,是作者以‘假托’方式,对当时包括自家在内的多个满洲世家遭逢过程集中的概括与抽象。”19他还以大量的实例,论证《红楼梦》描写了满族贵族生活。乾隆皇帝明确禁止满洲人阅读满译《西厢记》,因此在曹雪芹笔下,林黛玉、贾宝玉只能偷偷看《西厢记》了。林黛玉、贾宝玉所阅《西厢记》是金批《西厢》,这已是被学界反复证实的问题了。这都说明乾隆年间禁毁满译《西厢记》对满族贵族的生活产生了深刻影响。

二

值得注意的是,乾隆年间虽然颁布了禁毁满译《西厢记》的谕令,但并没有禁毁汉文《西厢记》。到了嘉庆时期,朝廷没有发布新的禁毁条例,只是重申了乾隆皇帝所颁的禁令(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第56页)。地方官府虽也发布了禁毁金批《西厢》的命令,但并不是在乾隆年间,而是道光、同治年间,并且主要在浙江、江苏一带。浙江湖州府罗知府于道光二十四年(1844)九月公布一份《禁毁书目》,共计120种,内有六才子书(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第122页)。道光二十九年(1849)余治编成《得一录》一书,其中卷一一之一载苏郡设局收毁淫书公启,开列禁毁书目,共计116种,内有六才子书(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第133—136页)。同治七年(1868),江苏巡抚丁日昌也开了一批查禁书目,共计233种。后又补充34种,其中包括《西厢记》,并附注六才子书。该书目还包括唱本《西厢待月》《红娘寄书》《拷红》等(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第142—149页)。当然,这些《西厢记》唱本还不能说一定是从金批《西厢》而来,也可能与其他《西厢记》版本有关。另外,也禁止演《西厢记》曲目:“且演戏以乐神也,神聪明正直,岂视邪色听淫声也,非直不视不听而已,必致反干神怒……而乃必《跳墙》《庙会》《卖胭脂》,备诸秽态乎……凡有点淫盗诸戏者,仰班头即请更换,尔士民亦宣慎择之。”(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第137页)总之,上述道光、同治年间江浙一带禁毁金批《西厢》,说明金圣叹的家乡一直抵触《西厢记》,包括金批《西厢》在内。

金圣叹的家乡一直有一些文人视金批《西厢》为洪水猛兽,力主禁毁。吴江人陆文衡,万历四十七年(1619)进士。他在《啬庵随笔》卷五“鉴戒”条称:“金圣叹所批《水浒传》、《西厢记》等书,眼明手快,读之解颐,微嫌有太亵越处,有无忌惮处。”(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第214—215页)陆文衡对金圣叹褒贬间杂,情感复杂。华亭人董含,生活在明清交替之际。他在《三冈识略》卷九称:“吴人有金圣叹者,著才子书,杀青列书肆中,凡左、孟、史、汉,下及传奇小说;俱有评语,其言夸诞不经,谐辞俚句,连篇累牍,纵其胸臆,以之评经史,恐未有当也。即以《西厢》一书言之,昔之谈词者曰:‘元词家一百八十七人,王实甫如花间美人,自是绝调。’其品题不过如是而已。乃圣叹恣一己之私见,本无所解,自谓别出手眼,寻章摘句,琐碎割裂,观其前所列八十余条,谓‘自有天地,即有此妙文,上可追配《风》、《雅》,贯串马、庄’,或证之以禅语,或拟之于制作,忽而吴歌,忽而经典,杂乱不伦。且曰:‘读圣收所批《西厢记》,是圣叹文字,不是《西厢》文字。’直欲窃为己有,噫,可谓迂而愚矣!其终以笔舌贾祸也,宜哉!乃有脱胎于此,而得盛名获厚利者,实为识者所鄙也。”(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第215—216页)董含对金批《西厢》极尽诋毁。昆山人周思仁,清初居士。其《欲海回狂集》卷一《法戒录总劝》载:“江南金圣叹者,名喟,博学好奇,才思颖敏,自谓世人无出其右,多著淫书,以发其英华。所评《西厢》、《水浒》等,极秽亵处,往往摭拾佛经。人服其才,遍传天下。又著《法华百问》,以己见妄测深经,误天下耳目。顺治辛丑(一六六一),忽因他事系狱,竟论弃市。”(《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,第378页)周思仁完全否定了金批《西厢》。昆山人归庄在《诛邪鬼》中对金圣叹公开表示了强烈的谴责:“未几又批评《西厢记》行世,名曰‘第七才子书’。余见之曰:‘是诲淫之书也。’……乃其惑人心、坏风俗、乱学术,其罪不可胜诛矣!”20归庄也称金批《西厢》为诲淫之书。上述文人生活在明末清初,且主要集中在江苏一带,也就是金圣叹的家乡。根据道光、同治年间江浙一带官府禁毁金批《西厢》及禁毁的一批婚恋题材小说、戏曲的情况,可知江浙一带思想舆论控制较严,一些文人积极维护封建礼教文化传统。其中,金圣叹的家乡禁毁戏曲小说持续时间较长,规模较大,发声反对金圣叹的文人也较多。

清代金批《西厢》虽然遭到一些文人的诋毁,但影响依然很大,还是有一些文人给予金批《西厢》积极评价。清代批评家李渔在《闲情偶寄》中说:“自有《西厢》以迄于今,四百余载,推《西厢》为填词第一者,不知几千万人,而能历指其所以为第一之故者,独出一金圣叹。是作《西厢》者之心,四百余年未死,而今死矣。不特作《西厢》者心死,凡千古上下操觚立言者之心,无不死矣。人患不为王实甫耳,焉知数百年后,不复有金圣叹其人哉。”21廖燕在其《金圣叹先生传》中称金圣叹“所评诸书,领异标新,迥出意表,觉作者千百年来至此始开生面”(《金圣叹研究资料汇编》,第15页)。也就是说,李渔、廖燕等文人给金圣叹及其批点的《西厢记》给予热情的礼赞。这说明,金圣叹发出了他们的心声。他们通过呼应金批《西厢》,积极发出反抗礼教的声音,表达出民众对婚恋自主的向往与追求。

此外,乾隆十八年禁毁的是满译《水浒传》和《西厢记》。一年后,乾隆帝批准胡定的奏章,明令禁止《水浒传》的刊刻和搬演。也就是说不仅禁止了满文《水浒传》,也禁止了汉文《水浒传》,但并没有禁毁汉文《西厢记》。乾隆年间禁毁小说戏曲的力度是比较大的。即便如此,乾隆年间金批《西厢》还是有多种刊本问世。据傅惜华《元代杂剧全目》搜录的金批《西厢》乾隆刊本就有九种:乾隆十七年(1752)新德堂刻本《静轩合订评释第六才子西厢记文机合趣》,乾隆三十二年(1767)松陵周氏琴香堂刻本《琴香堂绘像第六才子书》,乾隆六十年(1795)尚友堂刻本《绣像妥注第六才子书》,乾隆六十年此宜阁刻朱墨套印本《此宜阁增订金批西厢》,乾隆间致和堂刻本《增补笺注绘像第六才子西厢释解》,乾隆间刻本《云林别墅绘像妥注第六才子书》,乾隆间九如堂刻本《楼外楼订本妥注第六才子书》,乾隆间五车楼刻本《第六才子书》,乾隆间楼外楼刻本《楼外楼订正妥注第六才子书》(《元代杂剧全目》,第57—58页)。傅晓航补充乾隆刊本三种:乾隆十五年(1750)刻本《绣像第六才子书》,乾隆四十七年(1782)楼外楼藏版《绣像妥注第六才子书》,乾隆五十六年(1791)金阊书业堂刻本《绣像第六才子书》(《〈金批西厢〉诸刊本纪略》,《金批西厢研究》,第98—99页)。以上金批《西厢》乾隆刊本合计十二种,是清代金批《西厢》刊刻的高峰。在乾隆年间这些刊本中,有影响的是以下三种:邹圣脉汇注本,书名一般标为《绣像妥注第六才子书》;邓汝宁注本,书名一般标为《增补笺注绘像第六才子书西厢记》;周昂《此宜阁增订西厢记》本。这些刊本即便在乾隆朝以后,也屡被翻刻。

乾隆年间之后的嘉庆、道光、同治、光绪年间,仍有多种金批《西厢》刊本问世。据傅惜华《元代杂剧全目》搜录的金批《西厢》嘉庆刊本有四种:嘉庆五年(1800)文盛堂刻本《第六才子书西厢记》,嘉庆二十一年(1816)三槐堂刻本《槐荫堂第六才子书》,嘉庆间致和堂刻本《吴山三妇评笺注释第六才子书》,嘉庆间五云楼刻本《增补笺注绘像第六才子西厢释解》。傅惜华《元代杂剧全目》搜录的金批《西厢》道光刊本有一种:道光二十九年味兰轩刻巾箱本《第六才子书西厢记》。傅晓航补充道光刊本一种:道光二年(1822)金城西湖街简书斋刻本《西厢记》。傅惜华《元代杂剧全目》搜录的金批《西厢》嘉道间刊本有四种:嘉道间文苑堂刻巾箱本《吴山三妇评笺注释第六才子书》,嘉道间复刻怀永堂本《怀永堂绘像第六才子书》,嘉道间会贤堂刻本《西厢记》,嘉道间四义堂刻本《西厢记》。傅晓航补充同治刊本一种:同治十二年(1873)刻本《绣像妥注六才子书》。傅惜华《元代杂剧全目》搜录的金批《西厢》光绪刊本有五种:光绪十三年(1887)上海石印本《增补笺注第六才子书西厢释解》,光绪十三年古越全城后裔校刊石印本《增像第六才子书》,光绪十五年(1889)润宝斋石印本《增像第六才子书》,光绪间广州刻朱墨套印巾箱本《绘像第六才子书》,光绪间石印巾箱本《增像第六才子书》(《元代杂剧全目》,第58—59页)。傅晓航补充光绪刊本三种:光绪二年(1876)如是山房刻本《增订金批西厢》,光绪十三年上海石印本《绣像增注第六才子书释解》,光绪三十二年(1906)善成堂刻本《绘图第六才子书》(《〈金批西厢〉诸刊本纪略》,《金批西厢研究》,第98—99页)。

上述嘉庆至光绪年间金批《西厢》合计有十九种,应该说刊刻还是顺畅的。上述刊刻数量是较为保守的统计,因为还有一些没有年代的刻本没有列入统计。总之,乾隆发布谕令禁毁满译《西厢记》之后,金批《西厢》没有受到太大影响。

从上述情况可知,乾隆朝明确禁止《西厢记》满文译本,但并没有禁止汉文《西厢记》;浙江湖州、江苏等地官府虽禁止金批《西厢》,但并没有遍及全国各地。总之,在清廷对戏曲小说的监管逐渐加强并颁布各种条例禁令的情况下,金批《西厢》还是得到了广泛流传。因此,清代学者俞樾评价说:“今人只知有金圣叹之《西厢》,不知有毛西河之《西厢》。”22清末的著名刻书家暖红室主人刘世珩说:“世只知圣叹外书第六才子,若为古本多不知也。”23

三

乾隆年间虽然禁毁了满译《西厢记》,但在民间依然流传着满汉合璧《西厢记》抄本。据《世界满文文献目录》(第48页)、《全国满文图书资料联合目录》(第133、143页)、《北京地区满文图书总目》(第395—396页)所载,有嘉庆元年(1796)抄本满汉合璧《西厢记》四册,还有未标明年代的满汉合璧《西厢记》抄本。这说明满汉合璧《西厢记》抄本在民间传播较广。

满汉合璧《西厢记》在满、蒙古、达斡尔等民族当中也有传播。先看满族民间说唱艺术子弟书。一般认为,至迟在乾隆年间,子弟书已经成为独立的说唱文学和曲艺艺术24。子弟书的创制者恰是“名门与巨族”25的“八旗子弟”。震均《天咫偶闻》卷七云:“旧日鼓词,有所谓子弟书者,始创于八旗子弟。”26也就是说在乾隆年间,《西厢记》有可能已进入八旗子弟视野。

据《新编子弟书总目》27以及《西厢记说唱集》28载,《西厢记》子弟书有数十种,具体如下:

《西厢记》八回,北京旧钞本;《全西厢》十五本二十八回,聚卷堂钞本、清钞本两种、钞本。另有别题:《全西厢本》道光间京都合义堂中和堂合刻本。

《游寺》三回,清钞本、百本张钞本。另有别题:《张生游寺》四回钞本,《张君瑞游寺》四回钞本,《借厢》钞本。

《红娘寄柬》一回,清钞本两种、别野堂钞本、曲盦钞本。另有别题:《红娘下书》石印本两种、上海槐阴山房石印本、上海学古堂铅印本、清钞本,《寄柬》百本张钞本、钞本三种,《红娘寄简》;《下书》二回。

《莺莺降香》二回,清钞本、石印本两种、上海槐阴山房石印本、上海学古堂铅印本。

《莺莺听琴》一回;《西厢段》四回,京都锦文堂刻本、石印本、上海学古堂铅印本。另有别题:《全西厢》石印本。

《花谏会》不分回,光绪三十四年(1908)石印本、石印本两种、上海槐阴山房石印本。

《双美奇缘》五回,清同治间盛京程记书坊刻本、石印本两种、上海槐阴山房石印本、上海学古堂铅印本。

《拷红》八回,清钞本、文翠堂刻本、嘉庆间北京刻本、钞本;《拷红》一回,旧钞本、清钞本;《拷红》二回,百本张钞本、钞本四种;《新拷红》二回;《拷红》五回,百本张钞本、钞本四种。

《长亭饯别》三回,清钞本三种、钞本两种、旧钞本、民初钞本。另有别题:《长亭》,清钞本、民初钞本;《新长亭》三回,清钞本、旧钞本。

《梦榜》二回,作者云崖氏。卷首诗篇末句云:“云崖氏阅览《西厢》传妙笔,演一回望捷的崔氏忆夫郎。”清钞本、民初钞本,钞本两种。另有别题:《莺莺梦榜》。

上述《西厢记》子弟书除《梦榜》有明确作者之外,其他作者不详。另外,《西厢记》八回北京旧钞本、《全西厢》十五本二十八回情节比较齐全,其他都是典型片段情节。因此,这两种本子具有重要的研究价值。

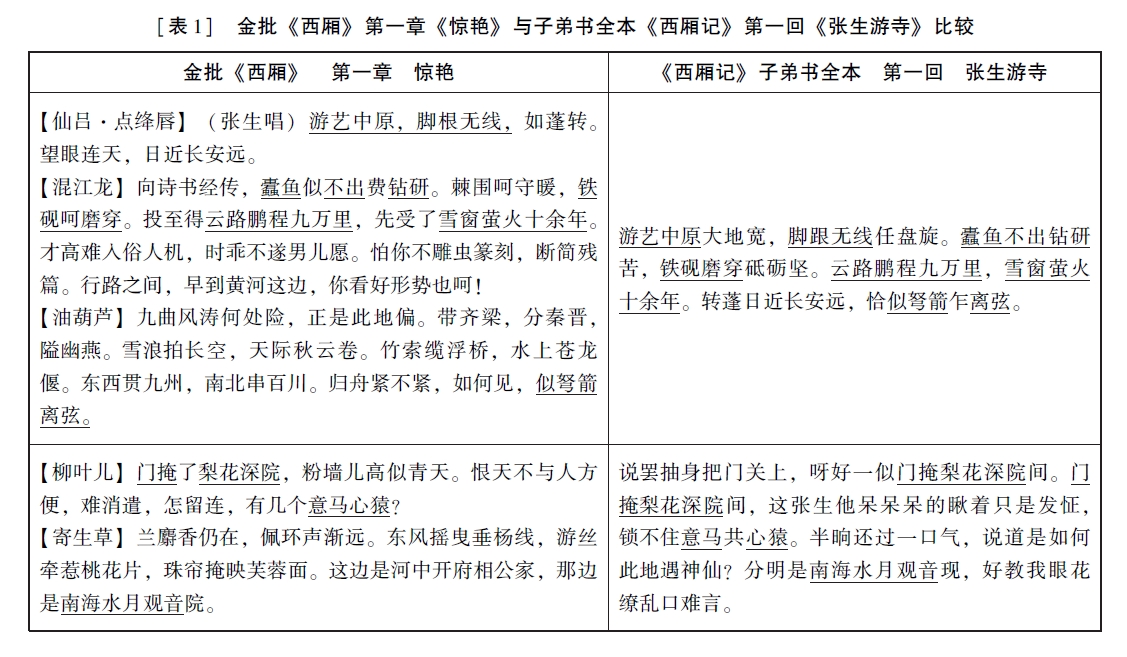

上述刊本中,较早刊刻的是道光间(1821—1850)北京合义堂中和堂合刻本子弟书全本《西厢记》(十五回),篇目为:第一回《张生游寺》;第二回《借厢问斋》;第三回《隔墙吟诗》;第四回《张生闹斋》;第五回《惠明下书》;第六回《请宴赖婚》;第七回《莺莺听琴》;第八回《寄简酬简》;第九回《张生跳墙》;第十回《月下佳期》;第十一回《拷打红娘》;第十二回《长亭饯别》;第十三回《草桥惊梦》;第十四回《郑生求配》;第十五回《衣锦还乡》(《西厢记说唱集》,第287—368页)。这十五回本故事情节比较完整。我们将子弟书全本《西厢记》第一回《张生游寺》与金批《西厢》第一章《惊艳》进行比较,还是能够看到两者的关系。试举两例:

上述划线处是《西厢记》子弟书与金批《西厢》相近之处。经过细致比较,能够看出《西厢记》子弟书与金批《西厢》存在紧密联系。

此外,还有满族八角鼓:慢岔、平岔、岔曲、牌子曲《西厢记》(《西厢记说唱集》,第105—116页) 。

上述乾隆六十年刻本就有四种,说明乾隆年间满族民间流传《西厢记》很丰富。且看八角鼓慢岔乾隆六十年北京集贤堂刻本《霓裳续谱》卷七《小红娘》:“小红娘,进绣房,一见了莺莺说是‘不好!’拍了拍巴掌:‘姑娘呵!可有了饥荒!有个人儿本姓张,二十三岁未曾娶妻,守空房。姑娘呵!他叫我和我(引者按:你)商量。’莺莺恼骂红娘:‘这个样的事儿不知道,你可别和我商量。丫头呵!你少要轻狂!’”(《西厢记说唱集》,第105页)还有道光间北京钞本《时兴杂曲》卷四所收的满洲歌《西厢》:“一更鼓儿天,一更鼓儿天,莺莺独坐泪涟涟,这几日不见张生面。红娘走上前,红娘走上前,推开帘栊望望外边。‘姐姐仔细听,张生把书念。’二更鼓儿发,二更鼓儿发,一轮明月照窗纱,隔粉墙好似他说话。思想俏冤家,思想俏冤家:‘自从佛殿看见他,不由人只在心牵挂。’三更鼓儿通,三更鼓儿通,莺莺玩月到墙东,夜深沉露湿罗衣重。‘是何处叮咚?是何处叮咚?莫不是普救寺里撞金钟?莫不是铁马声相送?’四更鼓儿催,四更鼓儿催,莺莺无语自徘徊,叫一声:‘红娘小妹妹!奴家好伤悲,奴家好伤悲!几番为他泪珠暗垂,抛不下书生张君瑞!’五更鼓儿敲,五更鼓儿敲,明星照露滴花梢,树影摇错当他来到:‘提起好心焦,提起好心焦,是我前世把断头香烧,今世里于飞难得效!’”(《西厢记说唱集》,第104页)上述子弟书《西厢记》、八角鼓慢岔《小红娘》、满洲歌《西厢》,还无法证明与金批《西厢》以及满汉合璧《西厢记》有直接的关系,但是也不能排除来源于金批《西厢》以及满汉合璧《西厢记》的可能性。因为满族的文人雅士参与到了子弟书、八角鼓的创作中,所以他们阅读金批《西厢》以及满汉合璧《西厢记》是很有可能的。

再看蒙古文译本《西厢记》。内蒙古图书馆藏有蒙古文《西厢记》抄本29。笔者委托内蒙古师范大学聚宝先生代为查找此资料。经查,该译本有三册,每册一卷,每卷四章,共十二章,是《西厢记》第一至第十二章的译本。第一册,册页式线装本,页高28.7厘米,宽23.7厘米。棉纸,楷体墨迹抄本,书名页题“Ši Šiyang Ji bicig.terigUn debter”,汉译为“《西厢记》,第一册”。次页有一译序,标题处钤有两枚四方形书印,字迹模糊,无法辨识。将蒙古文译本序文与康熙四十九年满汉合璧《西厢记》序文比较,发现两者内容一致,与满文译文的对应度比汉文高。蒙古文译本序文对原序文的一些解释性翻译,全部来自原序中的满文内容。我们把康熙四十九年满汉合璧《西厢记》汉文序文录于此:

龙图既启,缥缃成千古之奇观;鸟迹初分,翰墨继百年之胜事。文称汉魏,乃渐及乎风谣;诗备晋唐,爰递通于词曲。潘江、陆海,笔有余研;宋艳、班香,事传奇态。遂以儿女之微情,写崔张之故事。或离或合,结构成左穀文章;为抑为扬,鼓吹比庙堂清奏。既出风而入雅,亦领异而标新。锦绣横陈,脍炙骚人之口;珠玑错落,流连学士之里。而传刻之文,只从汉本;讴歌之子,未睹清书。谨将邺架之陈编,翻作熙朝之别本。根柢于八法六书,字工而意尽;变化乎蝌文鸟篆,词显而意扬。此曲诚可谓:银钩铁画,见龙虎于毫端;蜀纸麝煤,走鸳鸯于笔底。付之剞劂,以寿枣梨。既使三韩才子展卷情怡,亦知海内名流开函色喜云尔。康熙四十九年正月吉旦。(《满汉合璧西厢记》,第3—7页)

蒙古文序文落款更是直接说明蒙古文译本来源于满汉合璧《西厢记》,且有翻译时间和翻译地点:即“道光二十年十一月吉旦,将满汉合璧《西厢记》译于Da Yun Tang(达云堂)”,这说明是道光二十年(1840)的译本。

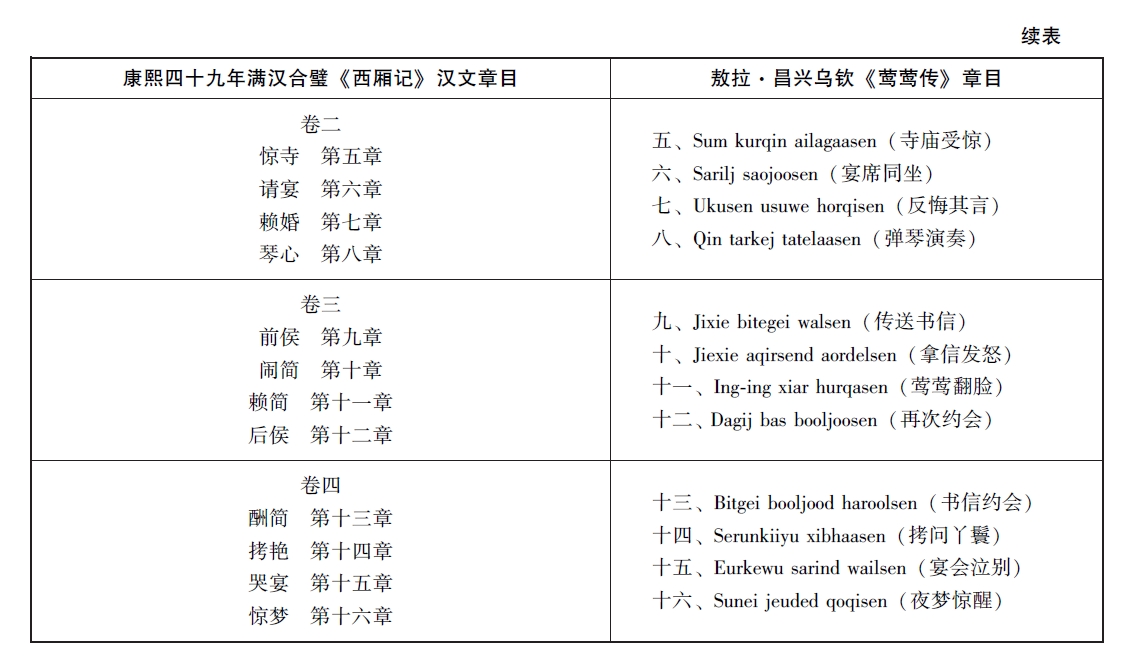

蒙古文译本《西厢记》各分册章目汉译文与康熙四十九年满汉合璧《西厢记》汉文章目是一致的。参看[表3]:

上述材料说明,道光二十年译者将满汉合璧《西厢记》译为蒙古文,可见这个时期满汉合璧《西厢记》还在蒙古地区传播。

最后看达斡尔族乌钦《莺莺传》。达斡尔族《莺莺传》的作者敖拉·昌兴,嘉庆十四年(1809)生于呼伦贝尔索伦左翼正白旗(今内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗),光绪十一年(1885)去世。敖拉·昌兴的诗歌书面文本有手抄本流传。其中《莺莺传》存于敖拉·昌兴后裔德善(1900—1981)的手抄本中。乌钦说唱《莺莺传》属于韵文,其首要特征就是押韵。《莺莺传》总计十六章,每章题目与康熙四十九年满汉合璧《西厢记》章目基本一致30。

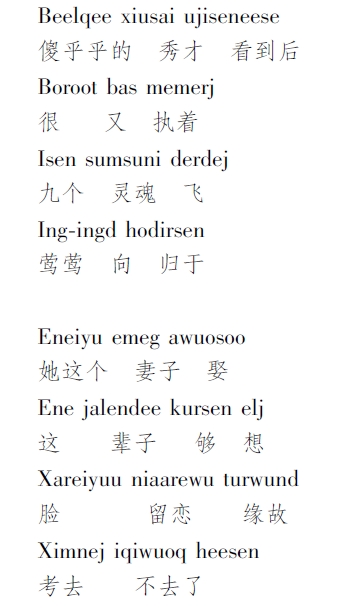

由上可见,敖拉·昌兴乌钦《莺莺传》与满汉合璧《西厢记》关系紧密。我们再以满汉合璧《西厢记》第二章《借厢》、达斡尔族乌钦《莺莺传》第二章《找到住房》为例,比较两者的关系。这一章主要反映张生对莺莺一见钟情。满汉合璧《西厢记》是在第一章:“(张生见莺莺红娘科)蓦然见五百年风流业冤!【元和令】颠不剌的见了万千,这般可喜娘罕曾见。我眼花撩乱口难言,魂灵儿飞去半天。”而达斡尔族乌钦《莺莺传》是在第二章《找到住房》中:

这两节韵文,两行一韵,四行一节,以上八句头韵押的是“B”“I”“E”“X”韵;这两节韵文每节的最后一行押尾韵“en”韵。汉文意译为:“傻秀才看到,两眼直发蒙。九个魂灵飞,归于莺莺处。娶上这妻子,享福一辈子。留恋这美色,不想去赶考。”在满汉合璧《西厢记》第二章《借厢》中,张生上,云:“自夜来见了那小姐,着小生一夜无眠。今日再到寺中访那长老,小生别有话说。”“(聪云)先生来了,小僧不解先生话哩。你借与我半间儿客舍僧房,与我那可憎才居止处,门儿相向。”达斡尔族乌钦《莺莺传》:“因为有此事,怎么去相识?准备好礼物,让随从送去。来求老和尚,到寺院里找。借口来读书,搬进西边房。”其中“借口来读书,搬进西边房”,语言比较俭省。满汉合璧《西厢记》比较细致,有张生与方丈的对话旁白,有曲文:“不要香积厨,不要枯木堂;不要南轩,不要东墙,只近西厢。靠主廊,过耳房,方才停当。快休提长老方丈。”张生遇到红娘,有一番描写。满汉合璧《西厢记》:“(张生云)好个女子也呵!”“(本云)先生少坐,待老僧同小娘子到佛殿上一看便来。(张生云)生便同行何如。(本云)使得。(张生云)着小娘子先行,我靠后些。”张生在红娘面前百般讨好。张生还有更积极的举动:“(张生先出云)那小娘子一定出来也,我只在这里等候他者。”达斡尔族乌钦《莺莺传》这样描写:“刚刚搬进去,正好红娘来。要把夫人话,告诉法本来。秀才意外见,非常之高兴。小姐之丫鬟,坚持耽搁久。为了能言谈,知道真想法,所做和所行,说出让知晓。”面对张生自我介绍,红娘义正辞严,满汉合璧《西厢记》:“(红云)谁问你来,我又不是算命先生,要你那生年月日何用。(张生云)再问红娘,小姐常出来么。(红怒云)出来便怎么。先生是读书君子,道不得个非礼勿言,非礼勿动。俺老夫人治家严肃,凛若冰霜。即三尺童子,非奉呼唤,不敢辄入中堂。先生绝无瓜葛,何得如此。早是妾前,可以宽恕,若夫人知道,岂便干休。今后当问的便问,不当问的休得胡问。(红娘下)”达斡尔族乌钦《莺莺传》这样描写:“姑娘很高傲,一直在拒绝,态度特坚定,纠缠真费劲。”不过,达斡尔族乌钦《莺莺传》最后还是比较温和:“Tob sere aaxitei serunkui, Tert iosei gianj, Hesei tani guuruujii, Unqirji gaqikaa duatsen。(丫鬟特聪明,礼貌讲事理,透彻明旨意,孤单留一人。)”

敖拉·昌兴是用满文拼写达斡尔语创作乌钦的人。清代达斡尔族与满族文化关系紧密,达斡尔族接受满文具有时代条件。学习满文、使用满文是达斡尔人的文化常态。康熙三十四年(1695),黑龙江等地设官学,达斡尔族、满族、锡伯族等民族的幼童开始学习满文31。至清朝晚期,黑龙江等地区的达斡尔人还“皆以清文”为交际工具32。在达斡尔族民间,则兴起“唱书”活动,用达斡尔语口译小说。口译时,要以一定的调式咏唱出来。这些满译文学名著,常常是达斡尔族口译者的说唱材料。通过上述分析,可以说敖拉·昌兴乌钦《莺莺传》源于满汉合璧《西厢记》,与金批《西厢》关系密切。

结 语

清代金批《西厢》的禁毁与传播,是相互关联的两个问题。把这两个问题放在一起来讨论,更能看出清代金批《西厢》的面貌。

通过上文论述可见,清代金批《西厢》的禁毁是局部的,并不具有广泛性,也并没有影响金批《西厢》刊刻。即便是禁毁满译《西厢记》,也并没有禁止住满族人民对金批《西厢》的接受。满族民间广泛流传的子弟书、八角鼓《西厢记》,间接地说明了金批《西厢》的传播力。

清代禁毁满译《西厢记》不仅没有限制住满汉合璧《西厢记》的传播,反而在满族、蒙古族、达斡尔族当中广泛传播开来。满汉合璧《西厢记》是金批《西厢》的译本,且是满汉合璧形式,因此可以说给金批《西厢》的传播带来了方便,让通晓汉文、满文的少数民族人士更易于接受金批《西厢》。满族、达斡尔族出现的子弟书、八角鼓、乌钦等民间说唱《西厢记》,说明这些民族更易于接受金批《西厢》。因此也可以说,金批《西厢》在汉、满、蒙古、达斡尔等民族民间具有强大的传播力。这就从另一个角度回答了为何在清代禁毁满译《西厢记》和江浙一带禁毁金批《西厢》的情况下,金批《西厢》依然盛行,并且成为压倒毛西河本等其余版本的原因。

作者简介:吴刚,中国社会科学院民族文学研究所副研究员。发表过论文《“长坂坡赵云救主”中的赵云形象在达斡尔族、锡伯族说唱中的变化——兼论人物形象民族化》等。

原文首刊于《文学遗产》2023年第3期,文中注释和参考文献从略,请见原刊。

文章来源:《文学遗产》2023年第3期

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。