[施爱东]钟敬文: 一生追求进步的人民的学者

中国民族文学网 发布日期:2023-07-31 作者:施爱东

2002年1月,被誉为“人民的学者”的钟敬文先生去世的时候,数以千计来自全国各地的钟敬文的学生及其仰慕者,自发前往北京师范大学参加悼念活动。《北京日报》报道称:“北师大校园成了花的海洋。马路上,宿舍旁,时时可见手捧黄菊、百合、康乃馨等各色花的学子;宽大的科技楼大厅,摆满了上百个花篮;钟先生生前居住的小红楼外,鲜花和挽带随风摇曳;通往先生居室的楼梯口、过道上、门外头,密密麻麻堆满了鲜花。许多老教授说,师大校园,送走过多少人,从没见过这样的场景!”(《今日送别钟敬文》)

我是追悼会前两天才到北京的,虽然没有敬献花篮,但也做了一件有意义的事。追悼会这天傍晚,我把北师大附近所有报摊上能买到的报纸全都买了一份。当天北京的大部分报纸都用了半版以上的篇幅报道,有的报纸甚至用了整版。这些报道中出现频率最高的关键词是“人民的学者”,此外还有“中国民俗学之父”“一代宗师”“世界上最老的在职教授”“著名诗人、散文家”,等等。比如,《中国教育报》就以《人民的学者——钟敬文教授和他创建的中国民俗学》为题作了整版报道。

1903年,钟敬文出生于广东海丰,一生足迹从南到北,时间跨度正好贯穿20世纪首尾两端,他晚年常常被人称作“世纪老人”。最为难得的是,他的一生,能够始终与时代的先进思想和先进文化保持同步,一生追求进步、耕耘学术,除了抗战期间投笔从戎,几乎从未离开过书桌和讲台。

追求学术进步

中国现代民俗学肇始于北京大学1918年的“歌谣运动”。1922年,《歌谣》周刊创刊。当时钟敬文刚刚从广东陆安师范学校毕业,正在家乡小学教书。他受到《歌谣》周刊的启发,利用住在小市镇方便接近村民和来往客商的机会,四面八方去搜求民间文学资料,搜集、记录了各种民间歌谣数百首。

1924年5月11日,《歌谣》周刊第54号第一次出现钟敬文的名字:“(4月16日)收到钟敬文广东海丰歌谣六则。”因为当时的《歌谣》周刊刊载方向已经开始由搜集转向研究,这六首歌谣并未发表。钟敬文没有气馁,他当时还只是个20岁出头的小青年,正是勇于学习、见贤思齐的年纪,很快写出了《读“粤东笔记”》这样的论述性文章,发表在《歌谣》周刊第67、68号上,此后一发而不可收。钟敬文于1925年成为北京大学歌谣研究会的通讯会员,并且成了中后期《歌谣》周刊的主要撰稿者之一。朱希祖曾说:“北大歌谣研究会里一个健将钟君敬文,他一个人搜集了千首左右。”

歌谣运动落幕以后,顾颉刚于1927年来到中山大学,计划重启歌谣运动,遂将正在岭南大学半工半读的钟敬文招进中山大学,协助自己创建民俗学会,创办《民俗》周刊。钟敬文从此进入中国现代民俗学的核心学术圈。

虽说顾颉刚在中山大学时期是民俗学的主要负责人,但是组织活动和协调关系的工作基本上是由钟敬文和容肇祖承担的。钟敬文天生具有很强的组织能力,善于团结多方力量为我所用。他与作者的通信,并不单纯为了约稿,更在于培养同好。他说:“我年来因为兴味与地位的关系,觍颜地从事于民俗学的工作,学陋识卑,事此巨业,不待别人的指摘,自己就已早满感觉着惭愧与战栗。可是,在这中间,有一件令我高兴的事,就是无形中渐渐地聚拢了许多本来散处着的心与力——我们志同道合的朋友一天一天的多起来了!”

半个多世纪之后,钟敬文回忆起这段难忘的经历,谦逊地感叹说:“这一时期,我先后参与建立民俗学会,编辑民俗刊物及丛书,管理民俗学传习班事务,当然也还写了许多文章发表在刊物上。其实,那时我不仅缺少应有的工作经验,连比较基本的专业知识也不怎样具备。所凭借的,只是一股少年向往和肯干的热情,蛮劲。” 但正是这种热情和蛮劲,成了推动中国现代民俗学起步的重要力量。

中山大学民俗学的蓬勃发展很快受到保守势力的打压,钟敬文被迫于1928年夏天离开中山大学来到杭州,在浙江大学等校做专任讲师。在杭州时期,他一度比较消沉,蜷缩于散文和小品文的个人创作。很快,顾颉刚也离开中山大学,中山大学民俗学会在保守势力的打压下,日渐沉寂。为了延续民俗学事业,钟敬文毅然挑起了重振中国民俗学的重担,在杭州和上海等地团结和组织了一批民俗学的支持者、爱好者,成立了“中国民俗学会”。他自己筹款编印《民间》月刊和《民俗学集镌》等一批民俗学丛书,发表了《中国民间故事型式》(1931)、《中国植物起源神话》(1933)、《中国的天鹅处女型故事》(1933)等一系列民间文学研究著作,从而奠定了他在民间文学领域的学术地位。这一时期,钟敬文完成了由民俗学的收集者、整理者、编辑者向研究者、组织者的身份转变,正式站到了中国现代民俗学舞台的中央。

1934—1936年间,钟敬文东渡日本,入读早稻田大学大学院(相当于研究生院),跟随西村真次学习人类学、神话学。这一时期,作为留学生,钟敬文如饥似渴地学习西方人类学与民俗学的理论和方法;作为青年文学家,他积极参加日本中国文学研究会的活动,与日本文学界建立了持久的学术交往;作为民俗学者,他始终保持着与国内民俗学界的密切联系,一方面向国内学界介绍西方民俗学理论,另一方面利用早稻田大学的藏书资料,写出了《老獭稚型传说之发生地》《盘瓠神话的考察》等一批神话学、故事学论文。在这些论文中,他对日本和西方汉学的故事起源说提出质疑,显现出对抗日本文化殖民的学术自觉。

追求政治进步

钟敬文少年就读的陆安师范学校,就建在五坡岭上,这里是文天祥被捕的地方,后人在此建了一个“方饭亭”,意思是文天祥正在这里煮饭的时候被捕。钟敬文入学时,正值全国各地学生反日浪潮的高涨期,他和一些爱国师生经常聚在“方饭亭”诗词唱和,激扬爱国热情。

成为小学教师之后,钟敬文受到同乡革命家彭湃的巨大影响。他响应彭湃的号召,在当地小学进行革命宣传,最终被保守势力赶出海丰,只好背井离乡前往广州。到达广州的第二天,钟敬文就去拜会了创造社出版部。随后,他与一批志同道合的青年朋友成立了一个革命文学团体“倾盖社”,创办了《倾盖周刊》,刊发了许多爱国主义的文艺作品。

在日本留学期间,钟敬文开始系统地接触马克思主义。他在回忆这段留学经历时说道,自己在学术与政治上的进步,几乎是同步的:“广泛地接触到国外的学说、理论,才渐渐改变了自己固有的纯文学的观点,自觉或不自觉地采用了民族学、民俗学、原始社会史及文化史等的观点,也包括马克思主义的社会学观点。”(《我与中国现代民间文艺学》)

1936年,随着日本侵华野心日渐显露,钟敬文果断地中止在日学业回到杭州。战争爆发后,钟敬文撤离杭州时,在兰溪县的一座祠堂内留下了两副对联,其中一副写道:“把民众组织起来,这正是时候了!让国家沉沦下去,你能逃责任吗?”这些对联曾经激励过许多兰溪爱国青年,几十年后还被他们的回忆文章反复提及。

钟敬文到达桂林后,受到好友尚仲衣的邀请,毅然放下教鞭,穿上战袍,成为广州四战区政治部视察专员,专职从事发动抗日群众、宣传抗日的工作。这一时期,钟敬文成为《救亡日报》的特约撰稿人,参与编辑了《新军》杂志和《反侵略周报》,写出了《抗日的民族老英雄》《指挥刀与诗笔》《牛背脊》等一系列抗战报告文学。他在《壮图一绝》一诗中这样描写自己的军旅生涯和抗日决心:“衣满征尘风啮肤,仓皇曾记走洪都。钢枪如雪心如火,肯为艰难罢壮图?”

1941年,钟敬文所在部队在粤北坪石与迁徙中的中山大学会合,他接受好友杨成志的邀请,重拾教鞭,回到中山大学,先后开设“民间文学”“文学概念”“诗歌概论”等课程。

抗战胜利后,钟敬文与梅龚彬等进步教授一起,支持学生运动,不断地与各种反动势力进行斗争。学校当局为了监视钟敬文,专门派出一个特务做他的研究生,地下党组织了解到这一情况之后,通过进步学生及时将这一信息告诉钟敬文。为了躲避这个特务学生,钟敬文到处东躲西藏,夜间还曾掉入一个深沟,摔伤胸骨。1947年6月,因受到国民党广州市党部的压力,中山大学校方被迫解聘了钟敬文等六位教授。为了保护钟敬文,地下党组织将他秘密送往香港。钟敬文后来在《六十回忆杂诗稿》中写道:“爱国都成犯罪身,一时解聘几同人。为逃钳网求民主,变服低眉上港轮。”

在地下党组织的安排下,钟敬文来到香港达德学院。这是由共产党和民主党派,以及部分爱国进步人士共同组建的一所大学,集中了一大批因受国民党迫害而暂避香港的进步教授,如黄药眠、千家驹、章乃器、郑振铎、邓初民、翦伯赞、陶大镛、胡绳等,学校的主要任务是培养和训练华侨学生、国内青年知识分子,为迎接全国解放准备干部队伍。在这里,老师们可以自由地在课堂上公开宣讲马克思主义,用历史唯物主义观点讲解中国社会发展史,指出中国革命的性质和任务。几乎所有课程都是对学生进行马克思主义基础知识的教育和训练。

1949年2月,达德学院被港英政府勒令关闭。在地下党组织的安排下,学校师生集体北上,投身到新的革命工作和新中国的建设之中。5月,钟敬文在北京参加第一次中华全国文艺工作者代表大会,见到了久所敬仰的毛泽东、周恩来等中央领导同志,周恩来还给钟敬文写下了“为建设人民文艺而努力”的赠言。8月,应北京师范大学校委会之邀,钟敬文就任该校中文系教授,同时兼任北京大学、辅仁大学教授。1952年,教育部任命钟敬文为北京师范大学副教务长,1954年任命其为科研部主任。

1950年,钟敬文与郭沫若、老舍等人一起筹组“中国民间文艺研究会”。钟敬文担任副理事长,事实上主持了该会的日常工作。他先后主持创办了《民间文艺集刊》《民间文学》等刊物,为新中国的民间文艺研究事业开辟了新的园地。

钟先生是个始终睁着眼睛认认真真说话、写文章的人,他始终“重视专业知识的传习”。学术如此,做人也如此。在顾颉刚受挫的那段日子里,钟敬文始终没说过顾颉刚一句不好,他说:“历史有它的真面目,我始终对顾先生保持一种敬重。”

追求学科进步

将钟敬文称作“中国民俗学的创建者”或许不大准确,但如果说他是中国民俗学的培育者和守护者,则一点也不过分。钟敬文对于中国民俗学不可替代的杰出贡献,不仅在于学术上风标高举的代表性论著,更在于七十多年如一日的对于学科建设的热情,对于民俗学人才的精心培育。

1949年之前,钟敬文未担任任何官方职务,仅以一个普通民间文学、民俗学研究者的身份,编辑杂志、结交同人、组织稿件,利用个人关系募款、筹办民间文化出版物。钟敬文走到哪里,就把民俗学的火种带到哪里。这一时期的钟敬文就已经开始规划和畅想民间文学学科的结构框架和整体布局,写出了系列相关论文。

1949年之后,由于在民间文学领域的学术贡献,钟敬文成为中国民间文艺研究会的副理事长、理事长,还先后担任北京市人大代表、政协常委,成为国务院学位委员会第一届评议组中国语言文学评议组成员。新中国赋予他的这些学术荣誉和地位,使他更有条件为中国民俗学的学科建设贡献自己的力量和才华。

钟敬文一生都在为民俗学的学科化努力奔走。他先后在北京师范大学、北京大学等多所大学开设民间文学课程,在北京师范大学中文系创建了中国第一个民间文学教研室,率先开设民间文学研究生班,持续为新中国培养民间文化领域的高层次研究人才。他还组织全国高校教师先后编写了《民间文学概论》(1981)、《民俗学概论》(1998),两本书均成为全国民间文学、民俗学的通用教材。在钟敬文的领导下,北京师范大学多次举办针对不同工作需要的民俗学讲习班,为全国高等院校和相关科研机构培养了数以百计的民俗学学科急需人才。

1978年,钟敬文起草了《建立民俗学及有关研究机构的倡议书》,联合顾颉刚、容肇祖、杨型、杨成志、白寿彝、罗致平等著名学者共同签名,上书中国社会科学院,为恢复和发展民俗学学科建言献策,俗称“七教授上书”。该倡议书很快得到中国社会科学院主要领导胡乔木、周扬、于光远等同志一致的支持和阅批。胡乔木在调阅倡议书之后,提议把民俗学列入中国社会科学院的长期科研规划之中。

此后,钟敬文多次向中国社会科学院申请成立民俗学研究所,胡乔木等领导经过研究认为,成立民俗学研究所的条件暂时还不成熟,建议先成立一个学会。于是,钟敬文开始紧锣密鼓地牵头成立“中国民俗学会”,该学会挂靠在中国社会科学院文学研究所,钟敬文担任了该会第一任理事长。如今,中国民俗学会已经走过40年的学术历程,在册会员超过三千人,在民族国家话语体系的理论建设、和谐社会构建、非物质文化遗产保护、传统文化复兴、村落保护和乡村振兴等领域均作出了应有的贡献。

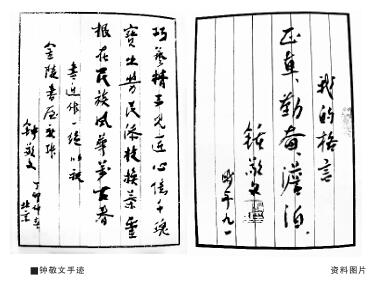

改革开放之后,晚年的钟敬文已经很难执笔操作具体的研究课题,他调整工作方向,将民俗学学科建设当作自己最重要的学术使命。他总是能紧跟时代潮流,呼应当下社会需求,为民俗学学科发展规划宏图,将教书育人视为自己最重要的工作。他曾经在北京市政协的一次大会发言中说:“我眼前的任务,是为了使更多的人能够写出有价值的专著。自己的东西是否写成,并不是很重要的。”1999年,96岁高龄的钟敬文推出了酝酿多年的《建立中国民俗学派》一文,提出了建立“多民族一国民俗学”的理论主张。其高屋建瓴的宏大构想,为我们今天构建中国特色现代民俗学学科体系、学术体系、话语体系奠定了一个基础性的理论框架。

目前中国民间文学的体裁框架,也即神话、传说、故事、歌谣、史诗、叙事诗、谚语、说唱、戏曲的“九分法”,以及民间文学集体性、口头性、变异性、传承性的“四性特征”,都是由钟敬文奠定的。民俗学的结构框架,也即物质生产民俗、物质生活民俗、社会组织民俗、岁时节日民俗、人生仪礼、民俗信仰、民间科技、民间文学、民间语言、民间艺术、民间游戏娱乐的分类体系,也是由钟敬文划定的。尽管随着社会文化的发展,这些理论体系也在不断地调整和重组,比如非物质文化遗产概念的兴起,以及大量短视频文化的产生,都不是钟敬文所能预料的,但是,钟敬文的理论体系和思想方法为我们提供了一个不断修正和自我革新的基础平台,今天我们正是站在巨人的肩膀上劢力攀行。

钟敬文在1979年曾作《书感》,自评为“辛勤学圃一工蜂,卅载时评有异同”,对自己有着极为清醒的学术定位。刘魁立则评价钟敬文是“一个手执勤奋之灯走在追求真知之路上的先行者”。钟敬文的学术探索历程,就是中国民间文化研究发展历程的一个缩影。

钟敬文的伟大之处,还在于其从不因权威而自大。他在学术问题上极富自我批评精神,曾经自谦地说自己真正满意的论文只有三篇,并一再反对以论文数量定高下的学术评价机制。他在任何一个学术阶段都不断反省自己走过的学术道路不断总结经验和教训,这使他能够长期地站在学术前沿来看问题、做文章,而且,他还善于把这种反思过程写成文章,用来劝勉学生。追溯钟敬文不同时期的论学文献,总能让我们这些后学感受到智者光芒的烛照。

(作者单位:中国社会科学院文学研究所)

文章来源:中国社会科学网-中国社会科学报 2023-07-17

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。