王尧[①]

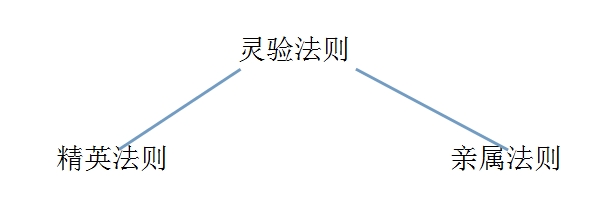

【摘要】神灵信仰具有资源供应性质,可转化为有形或无形的资源,如庙宇、巫觋、传说等。凡人成神的信仰发生过程同时伴随着资源的“首次”分配:随着信仰的确立,与该神灵有关的个体和群体将获得明确的身份定位并建立对应关系。此一过程由灵验法则、精英法则和亲属法则主导。其中,灵验法则是本质性的,是信仰资源分配的第一推动力;精英法则和亲属法则将在灵验性前提下发挥作用。“首次”分配的结果并非稳定,可能持续进行“再分配”过程。

【关键词】信仰;资源;分配;灵验

一、学术史回顾

神灵信仰对地方人群、村落和区域的意义与功能是民间信仰领域的重要命题,长期以来,以民间信仰与现实社会关联为导向的研究主要关注地方神灵的建构与变迁及其背后的历史、地域、政治、经济、社会阶层等动力因素,以“信神之人”为核心,追问“人为何要信神”的问题。近些年,学者们将视角转向文化背后的机制,开始还原活态信仰具体而微的生存语境,不仅研究神灵信仰本身,而且将信仰活动纳入社会政治、经济、文化变迁等背景之中,考察不同阶层人群在持续信仰过程中的张力作用和以信仰为中心的社区网络,涌现出大批以福柯“权力-话语”、杜赞奇“文化-权力”、“国家在场”、“认同”为关键词的研究,从微观的乡村结构透视中国社会的内在秩序和运行法则,考察与信仰密切相关的地方(区域)社会内部之组织与权力关系,使神灵信仰研究走向纵深。

神灵信仰的建构除了为所有信众提供宗教意义上的心灵抚慰,对当地人群的日常生活也将产生现实影响,信仰资源的分配就是其中一个重要方面。因神灵信仰不仅具有宗教意义上的抚慰功能,还是一种“人情”,可以自然转化为其他有形或无形的资源,比如身份提升和经济收益。信仰的这一资源供应性质,不仅服务于个体信众、带来个人化的身份提升,也可带来大面积的群体性身份建构,如相应村落、家族等。

本文就将进入到已建构成立的地方性神灵信仰对当地人群、村落、社会的影响和控制力方面,在借鉴前人研究的基础上,着重考察地方人群对信仰资源的诉求、分配和争夺策略。在神灵的建构与衍变过程中,巫觋、地方精英、神灵后裔和普通信众等不同阶层的人群在各自动机驱使下,对神灵形象、功能、神性进行塑造,并引导信仰实践。此项观察可将信仰的差异性影响落实到具体的地方群体,将为地方话语权力、人群分层、信仰传统变异等问题提供更多阐释。

本文的讨论对象仅限于凡人成神类的地方性神灵信仰[②]。笔者将以洪洞地区的通天二郎信仰为个案,通过亲历信仰发生阶段的当事人后代转述的村落记忆,我们可以最大限度地靠近信仰发生的节点,触摸信仰资源的建构与“首次”分配过程,并阐明各种分配法则的作用限度。

信仰资源的分配是一个持续漫长的动态过程。从时间上看,凡人成神的信仰发生期必然同时伴随着信仰资源的“首次”分配,因为随着信仰的确立,与该神灵有关的个体和群体将获得明确的身份定位并建立对应关系,即资源的“首次”分配结果。当然,“首次”分配的结果并非稳定,可能处于不断变动之中。人群对分配结果的情感反应(比如是否满意)将成为新的动力,他们试图改变既有局面,对结果进行调整;为了争夺资源,各种人群力量也会分合或重组,是为“再分配”。对“再分配”过程,笔者将有另文专述,本篇不赘。

滨岛敦俊在《明清江南农村社会与民间信仰》[③]中总结了江南土神的信仰发生机制:一些世代从事巫业的家族会想方设法将其祖先神化,制造各类灵验传说、朝廷诰封,将祖先神安插入当地已有的神灵谱系中去,再以后代的身份崇祀推广,使家族巫业盈利。在洪洞地区,凡人成神事件并不鲜见,然而他们的后代却并不一定从事巫业。滨岛的研究对象与本文关注的地方性神灵有相当部分的交集,类似现象在洪洞地区的信仰实践中也有丰富的展现,本文将尝试予以回应和补充。

二、信仰资源的建构与首次分配过程

“信仰资源”包含哪些方面?它可以是有形或无形的,譬如庙宇建置(包括庙会)、巫觋(洪洞称“马子”[④])、传说(尤其是神人之间的亲属关系传说)等等。简言之,就是与信仰相关的标志物,是由抽象信仰转化而来的具体可感的人、事、物等现实符号。这些符号可以吸引信众皈依和资金投入,乃至扩充信仰规模,持续提升该信仰的影响力,为享有这一资源的人提供现实利益、社交网络或身份提升的荣耀感等等。

最容易感知的资源实体是庙宇建置,创建时间、规模、庙会等都是重要参数。庙宇是一个村落的公共信仰空间,从时间上看,在神灵宣告成立之后,信仰空间若迟迟未能跟上建设,该信仰的活跃度将受到抑制。同时,庙宇规模也是信众判断信仰效用的直观标准[⑤]。庙会作为重要资源,可为信仰效度提供佐证,规模大、设施多、功能丰富的庙会自然更具吸引力。

巫觋的人数和能力也是一项指标,这一人群在洪洞被称为“马子”,通神行动称为“上马”。在信众看来,马子是神灵自主选择的凡间代言人。首先,他们可以代神立言,向人间传达神界之事,是许多灵验事件的制造者,凭借通神能力,可以为缺乏信仰资源的村落吸引投资;进而,马子能够解说甚至创建神际关系,可以为单一的神灵信仰拓展网络、提升阶位、扩大影响;此外,许多长期浸淫于信仰事业的老马子,精通各种民间知识,又在地方人群中有较高威望,个人能力十分突出,能将一地的信仰事业发展到相当的高度。而从人数上看,如果一地的马子较多,也常能形成某种集团性的影响。

传说的创制、改编与地方人群的接受态度,亦是信仰资源分配的关键。传说作为资源自不待言,因其地方性特征,如果创编或更动那些与地方人群密切相关的情节,都可能改变已有的资源配置局面,导致重新分配。本文关注的通天二郎信仰中,神人之间亲属关系的传说特别突出,与信仰构成紧密互动:人群的神灵亲属身份作为象征符号,既能坚定地支撑信仰,也成为当地的有利资源,可以提升地方人群的自豪感和知名度,并转化为其他利益[⑥]。与神明有亲的传说是一种象征资本,人们会自觉维护它并不断巩固、强化之[⑦]。

以上罗列了信仰资源的几种典型形态,它在各地表现不同,也远不止这几种。在本个案中,信仰资源是一种综合展现,上述几个方面均有涵括,只是不同人群的选择各有侧重罢了。

通天二郎信仰以洪洞县西北部山区的左木乡为中心,在周边乡镇多有散播。当地传说,通天二郎是晚清时左木乡卫家坡村的男孩,名杨玉堂[⑧],光绪三年时到右石村亲戚家,因攀爬柳树不慎坠亡,年仅十二岁。他死后被当地信奉的娥皇女英两位女神收为徒弟或义子,留侍在侧,并受赐封号为“通天二郎”;还与一位夭亡的小姐配了冥婚,人多认为她是与卫家坡相邻的张寨村马氏,称其“出马小姐”或“马娘娘”[⑨]。

在该信仰发生的初期,左右着信仰建构过程与资源首次分配的,是哪些因素?下面将以四个村落为例依次说明。

1、右石

首先来看右石村。传说这里为通天二郎的姥姥家或姑姑家,只能算是外亲。然而该村却是传说中通天二郎坠亡和首次显灵的地点[⑩],有被公认为当地最早创建的通天二郎庙,村民皆可为我指示他当年坠亡的柳木方位。

这座通天二郎庙位于传说中他坠亡的柳林坡上,殿仅一间,形制朴素,内塑通天二郎神像,两侧壁上绘有自出生至成神系列情节的壁画。当地现存关于该信仰最早的文字记载,就是庙前的民国二十三年(1934)碑,这也是唯一一部保留了该信仰发生信息的文献。但此碑曾长年仆地,遭人践踏,下半部分几已漫漶湮灭,无法辨识,殊为可惜,且《洪洞金石录》、《三晋石刻大全》[11]等权威资料集均未见收。兹将能见者迻录如下:

流芳百世

有功则旌,有德则彰,褒扬之义也。不旌不彰,何以昭神明而垂千秋乎。我

通天二郎系卫家坡人氏,于清光绪年间,年方十余,攀柳成神,威名大著。四方人民求雨则降,求医则治,则其灵应之异也。而功德之莫□于民国□年□□□□□□之未葬,尚停柩于中堂。或藉巫以传说,或托梦于□乡。(阙文)之效(阙文)二十余缗,公推执事,延请僧道两夥并□□□通天神圣之□庙堂□此地(阙文)可旌可彰也。惜乎当时未及勒石,(阙文)德于将来又从而歌曰:娄山苍苍(阙文)

发引募化暨执事

石匠 魏王玺 □校教员崔学诚撰文

中华民国二十三年 菊月 重阳日榖旦立

碑中关于这一成神过程的信息特别丰富,叙其身世传说与成神经历:“通天二郎系卫家坡人氏,于清光绪年间,年方十余,攀柳成神,威名大著”;成神后的主要职能是:“四方人民求雨则降,求医则治”;但也有些阙文难解:“而功德之莫□于民国□年……延请僧道两夥并□□□”一段文字,似乎是在描述灵验事件现场,藉巫传说、托梦是神灵要求供奉时传递愿望的常见方式,而公推执事、延请僧道,则可能是以法事安抚亡灵,或是庙宇落成前后的祭祀仪式。“通天神圣之□庙堂□此地(阙文)可旌可彰也”似乎是追溯为之建庙的动因。总之,此碑大概记录了通天二郎显灵要求供奉,村民即筹资创建首座庙宇的过程[12],这也与当地口头流传的通行说法相符。

而将阙文部分求诸传说,村民大多答不上,热心人帮我找来该村公认最权威的通天二郎马子罗金柴(男,63岁,文化程度高中毕业),目前只有他能解释。他称自己曾在碑文磨灭之前就摘抄过,抄本现录于他亲手编印的宣传通天二郎信仰的小册子《正道劝善》第10页,文曰(明显讹误已由笔者更正):

有功则旌,有德则彰,褒扬之义也。不旌不彰,何以昭神明而千秋乎。我通天二郎系卫家坡人氏,于光绪年间年方十余攀柳成神,威名大著,四方人民求雨则降,求医则治,则其灵应之异常,而功德之莫比于国利民之楷模,求葬尚停柩于中堂,或藉巫以传说,或托灵应之异常,于国生晖,于民康乐。

歌曰:

娄山苍苍,汾水洋洋,

凯歌神洲,名扬千秋。

于民国二十三年菊月重阳日榖旦立

供稿 李学温 崔学成 代笔人 郝文彬

主事人 罗家旺 韩海腾等人

他的抄本与原碑差异甚大,只能当作马子的言说看待。据他本人称,碑文内容曾听父辈口头阐释过,大意是:光绪三年,通天二郎从树上掉下摔死,右石村民就用一个柳枝编的容器把尸首送回卫家坡。就在其家人为之停灵而未下葬时,右石村这边就有马子出口唱了神歌:“娄山苍苍,汾水洋洋,凯歌神洲,名扬千秋……”即碑文所镌残歌。

他还告诉我碑文未详的马子信息:出口的马子是该村洪亲善、罗喜德二人,唱神歌以洪亲善为主,出口地点就在坠亡柳树附近;并称,此歌六十岁以上的人都会唱,歌词无甚重要含义,主要在于神性的展现,因唱歌是马子通神的表现之一。罗金柴认为:“这歌就是二郎唱出来的,就是人家说的话。当时他才十二岁,唱了这歌,人就知道他成了神了。他没上过学怎么会这个?”[13]

作为信仰空间的庙宇落成,标志着该信仰的正式确立——人们并不将此事看作偶发性的异常事件,而是着手准备采取长期持续的信仰行动,并为此投资。尽管碑文和罗金柴对此一过程的阐释略有参差,但两者提供的所有信息均指向灵验事件。在此,灵验原则是第一位的。

这就不得不提到灵验事件的推动者——马子。地方性神灵的建构是许多因素综合运作的过程[14],其中一个非常重要的角色就是在特殊情境下代神立言的马子。

在当地人演述的通天二郎身世传说文本中,尽管细节有出入,但初次显灵都是由马子完成确认的;马子出口宣告新神灵诞生的模式得到了普遍认可,他们是诱导信仰发生的关键人物。作为沟通人神的媒介,马子具有向人们传递神界消息的职能,这对于当地人是熟知的常识。此后,传说中的各项情节单元,也大多由马子首先进行选择或创造性倡言;正因马子的叙说、宣传,才会使集体心理保持合拍,从而落实建庙、塑像等行为,完成从观念到实践的关键步骤,最后在地方民众心里真正确立通天二郎的神灵品相。

2、南沟

与右石同一时期建庙的还有南沟村。该村位于白虎山中腹地,偏远闭塞,在已知的通天二郎身世传说中未见任何与此有关的线索,但这里却建有当地规模最大的通天二郎庙,竣工于民国十七年(1928),也于民国二十三年(1934)立碑。是庙建于两座山谷之间,大殿五间,偏殿两间,神像高大庄严,其庙貌之恢弘多为别村所羡叹,甚至还有邻村仿建。尽管南沟现在的交通依然极为不便,却丝毫不影响其声名远播,每年九月九的会期不乏香客,连两道山梁之外的卫家坡人都翻山越岭来此瞻仰进香、誊录碑文,笔者正是从卫家坡村民的赞誉中得到有关此地的线索。庙况是信仰资源的重要体现,那么,是什么力量为南沟村争取到这样的资源呢?

是庙的神主关系和建庙经过都在门外碑中有详细说明。因此碑所记甚详,弥足珍贵,而《洪洞金石录》、《三晋石刻大全》亦未见收,故由笔者全文抄录:

创建白虎山二郎庙碑记

尝闻山不在高,有仙则名。庙不在大,有神则灵。斯神名通天二郎,斯山名白虎山。二郎之神系卫家坡杨长善之裔,杨玉堂也。当十二岁时年饥,寄食于左墓村姑母家,因□坠柳遂仙升。精灵未泯,辄依巫显灵,施药济世,自称曰通天二郎。当其时,有名巫洪星耀者,其人忠诚,神遂依附,八方病家有求即应,着手回春。愈病□家遂心布施者,良不乏人,由是蓄少成多,余放子母,聚腋成裘,积得银洋数百元,遂买此山,创建斯庙,塑妆神像。中为通天二郎,左为青州二郎,右为协天二郎,左次为掌案青龙,右次为揽天二郎,左侧庙为通天二郎之父母,右侧庙右通天二郎之妻,左为法王圣母。此神之所由来与庙之所由起也。工告竣于民国十七年,统计需洋七百余元。虽曰神依洪君显灵,实则诸公赞助同志乐施之力,□□灵勒【王贞】珉以彰功德,因洪君病故遂中止。斯时也,神有庙而灵愈显,诣庙进香者朔望不绝,求药祷病者朝夕时有,人愈不得不表扬之也,爰勒名于石以志其功云。

发起人 郝文升 孙万吉郭保元 王明心 张洪全

神医 李运昌 陈如兰 宋文书 张金魁 孙东亲

单级师范毕业生 赵洪源撰文

高级小学毕业生 □□□

信士弟子经理人 孙星山

石匠 胡林忠 丹青邢师□

风水 许大亮 泥木李黑虎

民国二十三年七月初一日立

从文中可知,通天二郎在觅到洪星耀之前已经多次“依巫显灵”,有一些可以依附的马子;而洪星耀在被通天二郎附身之前也早为“名巫”,因“其人忠诚”,通天二郎“遂依附”[15]。洪星耀应是非常精明能干的人物,不仅是出色的巫觋,能顶神治病、妙手回春,而且还很有金融头脑,擅于放贷取利。斯庙之建,既有通天二郎屡屡显灵、吸引布施之效,更是洪君苦心经营、“余放子母”之功。他能吸引资金并非仅赖通神的巫性能力,更重要的是后面的一系列运作,因此笔者认为他不仅是巫觋,而且应归入民俗精英[16]之列。

南沟村建立了供往来祷告的实地空间后,信仰活动大为活跃,“诣庙进香者朔望不绝,求药祷病者朝夕时有”,通天二郎才开始真正成为护佑百姓的地方性神灵。可见,一位神灵要在短期内扩大影响,不惟要制造灵验事件,传播灵验传说,还要寻觅、选拔热衷此道之人费心操持,助其建庙立名,方达事半功倍之效。同时,“神有庙而灵愈显”,建庙也可为巫人带来声望及其他资源,以为回报。南沟庙宇的建置过程与规模,完全体现了“精英法则”在信仰建构中的重要作用。

3、卫家坡

据通天二郎的身世传说,几个重点村落与神灵的关系已得到明确分配,可区别为内亲、外亲与社会关系。内亲即卫家坡杨氏后裔群体,该村杨姓达90%,均自认为与通天二郎有亲缘关系,其中杨才兴等四户被公认为直系裔孙[17],其他杨姓则是较远的旁系。因此,卫家坡毫无疑义地成为亲缘关系圈的核心。外亲主要包括作为姥姥/姑姑家后代的右石村,以及借冥婚构筑姻亲关系的张寨。社会关系则指血缘之外的联系,像通天二郎被娥皇女英收为义子、与当地其他神灵结拜兄弟等,是亲属形式中最外沿、最具比喻性的关系,笔者以之为拟亲属化的社会关系。至于还有些异文说他与娥皇女英是师徒或主仆,就是更纯粹的社会关系了。

根据上述印象,我们将这些村落按与神灵由亲至疏的关系排序,顺序依次为:卫家坡——右石——张寨——娥皇女英信仰圈诸村。笔者最初以为,这一身份序列应是首次分配信仰资源的依据,或更直白地说,与神灵关系最密切的村落似乎理应占据最多信仰资源,各村落/人群对资源的享有度应按此顺序依次递减。

然而,笔者在调查中却不时感受到,尽管亲属身份是非常外化的、明确的符号,对信仰起到坚定的支撑和固化作用,但实际的信仰推动力却非常有限。这个限度有多大?卫家坡和张寨的资源分配情况或可说明。

作为通天二郎故乡的卫家坡,一直未现神迹,也没有大型信仰活动,村中仅有一观音庙、一三教庙。此种局面持续至1982年,裔孙杨才兴终于创建一座小庙,形制极为简朴。卫家坡有多位直系后代在世,本可大兴崇祀,因为就连亲戚家右石村、外乡南沟村都于民国时期就有庙宇,为何故乡却迟迟无此举动呢?笔者非常诧异,在村中询问多人,皆曰:“因为他(通天二郎)在人家那显灵得早,在我们村这一直没显灵啊。”这就从反面印证了灵验原则的第一有效性,尽管人们都知道有这样一位神,但他既然不在本地制造灵验事件,信仰理由就不够充分。

八十年代通天二郎才首次在卫家坡显灵。据杨才兴介绍,约1980年时,其妻吴红红患了严重的妇科病,长期卧床,出血两大盆。杨才兴就在家对空烧香,请求祖父通天二郎显灵救治孙媳,并许愿说,妻子若得好转,便为祖父建一座“客厅”。不久吴红红果然病愈,本应履约,但其时风气未开,不敢妄动。1982年,杨才兴觉得风声松动了,夫妻俩便在自家房后山坡上为祖父建起一座“客厅”。殿仅一间,起初只奉祀灵牌,直至1997年才攒够钱扩建并塑像。

卫家坡庙宇建置滞后也有早期民俗精英匮乏之故。杨才兴一家除了建庙行动之外,在推广信仰方面的能力极为有限:他们的经济状况不佳,人际网络也不发达,并与村干部不睦。尽管他家是神灵的直系后代,却无公共话语权。而几位裔孙之间兄弟阋墙,难以合作,亦是村中人所共知的事实。

4、张寨

在张寨以及娥皇女英信仰圈中,各群体对信仰资源并非都如前几例持积极姿态,也有因通天二郎信仰主动攀附而予以接纳的。

传说为通天二郎丈人家、紧邻卫家坡的张寨,至今仍无通天二郎庙。杨才兴一家是最早扩散冥婚传说的源头。据杨才兴、吴红红夫妇称,通天二郎曾托梦给吴红红说:当年坠亡之后,其家人曾为之与张寨的马氏小姐举行冥婚,但由于招魂的红公鸡半路跑掉了,马小姐的灵魂没能就位,因此希望他们重新举行冥婚仪式来招魂。马小姐还曾亲自现身,告诉其名为马秀英,因生“痨骨挫”(音)病夭。1982年,杨才兴一家按通天二郎神谕指示的线索联络上张寨的马家,郑重地操办了一场冥婚仪式。由于他家的神裔身份,卫家坡人都认可这一说法,成为通天二郎夫人身份诸说中最流行的一种,在附近村落也有较大影响。

此后,张寨村民将小型的通天二郎牌位供献在该村三教庙的西面角落里。作为娘家人,张寨村民称她“姑姑”,其他村落则要唤“娘娘”[18];但张寨在资源建设方面却迟迟没有进一步发展。据该村的马子、现居三交河村的邱七常说:

原当先我们在那传口【指马子们通神传话】说建个庙,当时张寨的经济不行,这个事就搁下了。当时张寨的村长有心想建个庙庭,供什么神好呢,马子都上马,你说这个,他说那个,都想提马【指通神传话】,达不成一致,我就在场哩。[19]

多位马子的意见不一致,背后依然是灵验性的缺失。

民俗精英呢?笔者目前还未在张寨发现特别突出的人物,而原本与通天二郎关系最密切的马氏家族,尽管被意外地赋予了前所未有的神裔身份,但这一家人原本就不太热衷于信仰事务,起初拒绝承认,勉强接受后[20]不久却又“随了教”(信基督教),拒绝烧香磕头,与卫家坡的“亲家”也断了来往,更不可能热心该村的庙宇建设了。

张寨村干部也想利用新获得的神裔身份拓展信仰,致力于村落的整体建设,然而灵验事件、民俗精英都缺失,亲缘关系不够坚定,资金保障又不足,其吸纳并转化外来信仰的各方面条件均未成熟,故而难以成事。

三、结论:三大法则

在信仰资源建构暨首次分配过程中,主要有如下三大法则参与作用:

灵验法则起决定性作用,位于第一层级;精英法则、亲属法则并列于第二层级,两者间未必有明显差序。尽管在本个案中,精英法则看似比亲属法则更有效[21],然而卫家坡的信仰建设今仍呈现良好的发展态势[22],从长远看来,两者实难区分高下,或许其他案例中会有强调亲属身份而呈现别样结果的情况。

关于灵验性,韩森在《变迁之神》中已清晰地揭示了“惟灵是信”的中国民间信仰原则[23]。在一位新神灵的崛起过程中,灵验事件无疑是最具说服力的,对信仰的作用远大于其他因素,因为灵验的另一面就是禁忌:神越灵验,人越怕。神意不可违是最基本的规则,触犯禁忌会被认为将引发灵验传说中的降祸类事件,招致灾难性后果[24]。

在遵循神意的前提下,民俗精英与亲缘关系是次一级的法则。民俗精英阶层近年来受到学界关注[25],学者们在田野中惊讶地发现,这些民俗精英的智慧与能量超乎想象,他们引领、主导着民俗事象的发明、传承和变异。我常听到如下言论:一神之兴,全靠某某;某某一死,立刻衰落。碑刻文献中也时常可见“神赖人灵,人以神安”之类的句式。

而亲属关系并未体现出超越灵验原则的优越性。神裔身份作为信仰的佐证,并非可以无限推动信仰的发挥,而主要呈现为一种消极的、静态的、基础性的维系力量。至于能否有突破性的进展,则要看主体的能量了。

总体观之,在这三大法则中,灵验原则是本质性的,是信仰资源分配的第一推动力,另两种法则的作用都是灵验性的衍生品。我们发现,在信仰初创时期,精英分子与巫觋似乎有相当程度的重叠,此时的民俗精英很大程度上相当于“能干的马子”。这大概仍出于信仰早期对灵验性强调的必要。而神灵后裔也端赖灵验法则将其客观身份转化为信仰身份,从此这种亲属关系才开始具备资源属性。

本文第一部分曾提到,滨岛敦俊曾对江南地区的神灵后裔现象进行讨论,认为信仰的发生始于一些从事巫业的家族将其祖先神化,再以后代身份崇祀推广、从中盈利的行为。尽管他指出的情形在江南地区应有一定的普遍性,但他的总结却并不适用于本个案。江南经济发达,从事巫业或许能有较大收益。但在洪洞,尽管也有额外收入的可能,神灵后裔又似乎生而具备了便利条件,这一行当却未必都是好处,惹人追逐。当地有个形容马子的词汇“七分人”,说明他们在身份地位上总体还是低于平均值的。笔者所见的神灵后裔们并不抱有滨岛所说的功利心态。譬如,通天二郎的孙子、曾孙都非马子,通天二郎只在治愈了孙媳吴红红之后才附在她身上。甚至还有一家里多人成神的,后代也未必从事巫业:据传法王圣母和揽天二郎原是南沟村的母子俩,法王圣母生前是该村的巫医,治愈了很多乡民,死后被敬为神;其子就是前引碑文中的名巫洪星耀,传说他死后被封“揽天二郎”。这种子承母业并非必然,揽天二郎之孙洪民山(2014年75岁)就是普通乡农,不仅不事巫业,而且对神灵世界所知甚微,他在庙中指神像给我看,告诉我“这是我爷爷”、“这是我老奶奶”,却连旁边其他几位神的身份都辨别不清[26]。类似情况又见于当地另一位少年成神的“薛天二郎王先生”信仰,传说他是乾隆时期山头乡南岭村人,据其家族第五代孙、该村村民王月开讲述,此神生前兄弟五人,另外四位都是普通人,只有他在十三岁时因意外身亡而成神。四兄弟的后人如今遍布南岭、龙门、毕家庄三个村子,比通天二郎的家族庞大得多,并同样将其作为直系祖先敬奉,然而在60岁的王月开的记忆中,这三个村却无一人成为祖先的马子;王月开作为村庙的庙祝,已经算是后裔人群中最热衷于信仰的人士了。对于祖先,洪洞的神灵后裔们主要仍是尽其所能依礼崇祀。对于是否从事巫业,他们只听凭神灵的召唤。信仰本身是最重要的前提,亲属法则只在这一前提下有限度地施行。对于不曾信神的人而言,这确实不可思议[27]。但从很多古代的记录和现代的民族志中都可以读到,无条件的神灵信仰对于当地人群是不需解释的前提。笔者并不否认经济等其他因素的作用,但信仰并非只是一层虚无的迷障,所谓还原语境,信仰同政治、经济、文化一样,是构成语境的基本要素。

最后,笔者需要对上述研究作一点必要的说明。首先,对几种法则的提炼和比较仅据笔者有限的田野经验总结所得,其他神灵信仰可能还有更为多元的因素,呈现不同的面貌和规律。其次,前文的描述意在呈现起核心作用的突出法则,但在复杂的现实中,几种法则综合运作的情形更多见。譬如右石村罗金柴在回溯当年建庙经过时,于承认灵验事件的前提下,也十分强调其祖父罗家旺等人在筹措工作中的功劳,以及祖父与通天二郎的亲缘关系[28]。第三,上面比较研究的前提之一是,几个村落的经济水准大致持平。它们都隐于深山,村民多以务农、挖炭为业,筹措建庙费用颇为艰难,因此经济因素的作用可以忽略。在此前提下,对软性原则的比较才有效。而在较为富足的村落,建庙是容易达成的愿望,很可能只是主持者私人化的行为。此时,上述几条法则还能否发挥作用就很难说了。另外,本文的讨论对象仅限于凡人成神类的地方性神灵,因为这类神灵在当地有明确的后裔人群;至于来自其他造神途径的神灵信仰,可能并不具备神人之间的亲属关系。

【说明】为避免给当事人带来不必要的麻烦,笔者将所涉全部人名和部分地名改为化名,并对某些人物身份和事件进行了模糊处理。

(原载《民俗研究》2015年第6期)

[①] 作者简介:王尧,中国社会科学院民族文学研究所博士后流动站(北京100732)

本文系第57批中国博士后科学基金面上资助(项目编号2015M571206)的阶段性成果。

[②] 地方性神灵,指产生于一地之内,或至少带有突出地方文化属性的神灵,在其他地方很少能见到。在地方性神灵中,又有一部分是由本地实际生活过的凡人演变而成。

[③] 【日】滨岛敦俊:《明清江南农村社会与民间信仰》,朱海滨译,厦门:厦门大学出版社,2008,第93页。

[④] “马子”,又尊称为神灵的“弟子”、“宫人”等,是洪洞当地对巫觋的称呼。巫觋通神的行为被称为“顶神”、“上马”,代神立言的行动被称为“出口”。

[⑤] 人们通常会认为,庙宇规模越宏大,说明信众捐资越多,表明神越灵验;庙小而破败,则说明主神的神通不够,人们不来求他,所以香火不旺。如果兴建而复衰,则往往暗示着该神灵在诸神谱系中的地位和信众认可度的下降。

[⑥] 华北地区常见的形态是:多个地方人群(常以村落为单元)在各自与神灵具有亲属/社会关系的基础上进一步结为神亲,人群之间除了原有的地缘关系外,又增加了一重亲缘关系。尽管这种利益很难明确化,但在原有基础上多了一层额外的联系,使村落间关系更紧密,则是确定无疑的。

[⑦] 有些例子可以从反面证明这一点。山东济宁马坡的马氏家族,当地传说认为他们是梁祝传说中马文才的后代,当地的马、祝两姓世代不通婚,马氏家族还有不唱梁祝戏的禁忌,正因这样的身份和亲属关系带来负面价值,名誉不升反降,使他们感到羞辱。见杨冰、刁统菊:《禁忌:在历史与传说之间——关于济宁马坡梁祝传说的调查》,《青岛大学师范学院学报》2006年第3期。

[⑧] 此为主流说法,另有“杨玉金”等异说。

[⑨] 关于通天二郎夫人的身份还有几种异说,但只见于少数几人,远不如“张寨马氏说”影响大。如:卫家坡村杨三增回忆,曾听老马子说其名段玉娥;神西村罗大山演述,夫人出马小姐是蒲县蒲榆川人;垣上村申来儿演述,夫人是提牌小姐,山东隰县人,姓张,十岁左右身亡;东梁村何新木演述,夫人是刘家垣镇萝云村人。

[⑩] 此外也有所占比例极小的少数异说,如刘家垣镇西义村的郑阳旺讲,第一回“出头”是在蒲县的乔家湾。

[11] 李国富、王汝雕、张宝年主编:《洪洞金石录》,太原:山西出版集团·山西古籍出版社,2008;刘泽民、李玉明总主编,汪学文主编:《三晋石刻大全·临汾市洪洞县卷》,太原:山西出版集团·三晋出版社,2009。

[12] 从“民国□年”看,藉巫传说与托梦等事可能发生于民国十年(1921)之前。而“惜乎当时未及勒石”,则建庙时间应早于民国二十三年(1934)

[13] 录音文档:2012年11月24日V03“右石村罗金柴”;2012年11月25日V05“右石村通天二郎庙问罗金柴民国二十三年碑”等

[14] 通天二郎的身世传说结构符合特定的成神模式,并且含有多项容易引发成神联想的元素,构成了集体性的信仰心理基础。传说的模式化从理论上确实为其成神机制的启动准备了充分的条件,然而真要让这位神灵在现实中确立,还需“特定场景”下的“特异演述人”,即灵异事件发生后代神立言的马子。

[15] 在洪洞地区,多位神灵于不同时间附于一巫的情形十分常见。

[16] “民俗精英”指占据着民间知识话语权,并且实际引领着民间知识整合与变异走向的人。它包括民间知识分子,同时也涵盖其他阶层中的特异分子。见陈泳超:《民间传说演变的动力学机制——以洪洞县“接姑姑迎娘娘”文化圈内传说为中心》,《文史哲》2010年第2期。

[17] 按,通天二郎十二岁离世,何来后代?当地的常见说法是:杨才兴一辈是通天二郎杨玉堂之亲兄杨玉清之孙,杨才兴一辈也是将杨玉堂当做亲生祖父来敬奉的。这样计算直系血亲是比较符合民俗传统的,通常对于祖先里可知的绝嗣亡人,活着的后辈是有义务像对待直系祖先一样予以祭奠的;另一说法认为,杨玉清是杨家在玉堂离世后过继来的儿子,这从客观的血缘关系上说是远了,但从家族谱系而言却更直接了。无论哪种说法,当地人都刻意忽略实际存在的无后现象,愿意坚信这一家族传说,并可循例推导至于自身。

[18] 录音文档:2012年11月27日V03“三交河二郎庙马子邱七常”。

[19] 录音文档:2012年11月27日V03“三交河二郎庙马子邱七常”。

[20] 据杨才兴、吴红红、杨吴新一家说:张寨马家起初并不相信此事,后来吴红红再次上马顶神,传话说出马氏小姐父亲名“蛋子”,排行第二,在祖坟墓碑上可以查到。马家查证,果然如此,始予接受。录音文档:2012年11月26日V02“卫家坡采访杨吴新母亲”

[21] 精英运作下的右石、南沟于信仰发端期各方面皆已建设完备,而亲缘关系最近的卫家坡却迟至八十年代才开始发展信仰事业,距前两者有较大的时间差距。

[22] 近年来,卫家坡的杨氏后裔人群以其标识性身份积极举办各种祭祀活动,持续推动该信仰的发展。村中又陆续兴建了另两处通天二郎庙宇,并伴随有年节奉祀、庙会祝寿、通神问事等活动,吸引了大批外乡信众。

[23] 【美】韩森:《变迁之神:南宋时期的民间信仰》,包伟民译,杭州:浙江人民出版社,1999年

[24] 王尧:《灵验传说:事件的选择、叙述与传播》,《民间文化论坛》2010年第2期。

[25] 如陈泳超关注的历山罗兴振,周越在陕西发现的黑龙大王庙“老王”,等等。参见陈泳超:《民间传说演变的动力学机制——以洪洞县“接姑姑迎娘娘”文化圈内传说为中心》,《文史哲》2010年第2期;Adam Yuet Chau, Miraculous Response: Doing Popular Religion in Contemporary, Stanford University Press, 2006,pp191-195.

[26] 其妻葛亮妮与通天二郎孙媳吴红红的情况相似,有时被神灵附身。但在洪洞地区,女性马子通常只能承担一些比较轻松简单的巫性工作,像通神之后出口传话、看病求药、占卜预测之类,远不如男性马子能“上五刑”、主持建庙一类的“大事业”。这样的女性马子在每个村落都有几位,不能认定她们就是成神祖先的直接继承人。

[27] 皮庆生:《宋代民众祠神信仰研究》,上海:上海古籍出版社,2008,第323页注1也有同感:“这是某些西方学者和经过破除迷信洗礼的人最易产生误解之处,他们更倾向于从现实利益角度解释过去人与祠神信仰的关系。”

[28] 据罗金柴说,他的祖父和通天二郎是表兄弟。

凡因学术公益活动转载本网文章,请自觉注明

“转引自中国民族文学网(http://iel.cass.cn)”。